Введение

Компетентностный подход сегодня является ведущим для современной системы профессионального образования, в полной мере он формирует и портрет современного педагога. Переход к компетентностному подходу в начале XXI века включал разработку концепции профессиональной компетентности учителя, разработку нормативной базы, обновление профессиональных образовательных программ и стандартов и др. [1, с. 10].

Одним из достоинств компетентностного подхода является возможность конкретного описания цели образования через набор компетенций, которыми должен обладать выпускник (компетентностная модель). Компетентностная модель выпускника, с одной стороны, охватывает квалификацию, связывающую будущую его деятельность с предметами и объектами труда, с другой – отражает междисциплинарные требования к результату образования [2]. Основой для разработки компетентностной модели является профессиональный стандарт педагога, устанавливающий базовые требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми должен обладать педагог [3]. Наличие такой модели, в свою очередь, позволяет оценивать достигнутые результаты через измерение индикаторов достижения компетенций и при необходимости корректировать содержание как образовательной программы, так и содержание самой компетентностной модели. Названная взаимосвязь позволяет утверждать, что успешность внедрения компетентностного подхода во многом определяется возможностью проводить достоверное измерение (оценку) как на этапе определения компетенций, так и на этапе их формирования.

Актуальной является потребность в подготовке специалистов, конкурентоспособность которых измерима и доступна к формированию. Это обеспечивается при помощи стандартизации реализуемых процессов и планируемых результатов образования. Ориентация на описание портретов специалистов будущего и предоставление возможностей действий по их отбору, формированию и сопровождению представлена, например, в плане реализации «Национальной технологической инициативы» [4], в «Атласе новых профессий» [5].

В основе компетентностной модели лежат требования профессионального стандарта педагога, выраженные в компетенциях. Реализация основных трудовых функций, отраженных в данном нормативном документе, безусловно, требует взаимодействия с различными участниками образовательных отношений. Например, трудовая функция «воспитательная деятельность» указывает на необходимость формирования умения общаться с детьми и с педагогическими работниками, а трудовая функция «развивающая деятельность» – умения взаимодействовать с родителями и т.д. [3]. Следовательно, необходимо готовить будущего педагога к такому взаимодействию, опираясь на компетентностную модель, представленную во ФГОС ВО.

Поиску взаимосвязи «профессиональная деятельность педагога – профессиональный стандарт – ФГОС ВО» сегодня посвящены многочисленные исследования. Они показывают и доказывают, как отдельные или в совокупности качества, характеристики педагога влияют на образовательные результаты обучающихся. Исследователи подчеркивают важность самообразования педагога [6], владения ИКТ-технологиями [7], умения эффективно взаимодействовать в современной поликультурной среде национальных, этнокультурных особенностей участников образовательного процесса [8] и т.д. Особого внимания заслуживает работа Загвязинского В.И. [9]. Автор указывает на ведущую роль педагога в современном образовании, необходимость живого общения его с учениками (воспитанниками), обращает внимание на то, что замена педагога техническими средствами приведет к неэффективности образовательного процесса.

Авторы данного исследования согласны с позицией Загвязинского В.И. и считают, что важное место в профессиональном обучении педагога занимает его подготовка к взаимодействию с участниками образовательных отношений. Конкретизируем типы такого взаимодействия: «педагог – обучающийся»; «педагог – родитель обучающегося»; «педагог – педагог»; «педагог – администрация». Готовность педагога к взаимодействию с участниками образовательных отношений можно формировать и измерять при помощи педагогической техники. Согласно Коджаспировой Г.М., под педагогической техникой понимается оптимальное поведение педагога и его эффективное взаимодействие с воспитанниками в различных педагогических ситуациях [10, с. 194]. Именно посредством педагогической техники реализуется образовательный потенциал учителя, что обеспечивает право каждого обучающегося на качественное образование [11]. Стоит отметить, что этому аспекту уделяется сегодня недостаточно внимания. Возможные причины: взаимосвязь компетентностной модели педагога и его готовность к взаимодействию с участниками образовательных отношений мало исследуется; недостаточно отражена в компетентностной модели педагога потребность в подготовке к взаимодействию с различными участниками образовательных отношений; не придается должного значения роли педагогической техники в подготовке педагогов к такому взаимодействию.

Цель исследования провести анализ трансформации компетентностной модели педагога для общеобразовательных организаций, представленной во ФГОС ВО с позиций наличия ориентиров для подготовки педагога к взаимодействию с участниками образовательных отношений.

Задачи:

1. Выявить в ходе опроса учителей, существуют ли отличия в применяемой ими педагогической технике при взаимодействии с обучающимися, родителями, педагогами и другими участниками образовательных отношений.

2. Описать изменения в содержании компетентностной модели подготовки педагога для различных поколений ФГОС ВО.

3. Определить соответствие действующей компетентностной модели учителя, представленной в ФГОС ВО 3++, возможности обеспечить подготовку педагога к взаимодействию с участниками образовательных отношений.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования явились федеральные государственные стандарты третьего поколения, регламентирующие подготовку педагогов, а также публикации по проблеме качества образования и роли педагога в его повышении, по вопросам применения компетентностного подхода в профессиональной подготовке педагогов.

Для решения первой задачи использовались данные, полученные в ходе опроса учителей из различных регионов России. Анкетирование проводилось в онлайн-формате, с использованием «Яндекс-формы». В опросе приняли участие 1653 учителя из 30 регионов России [12].

В ходе решения второй задачи проводился сопоставительный анализ федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения.

Для решения третьей задачи применялся метод групповых экспертных оценок. Экспертами выступили руководители общеобразовательных организаций (21 эксперт) и преподаватели педагогического вуза (18 экспертов).

Результаты исследования и их обсуждение

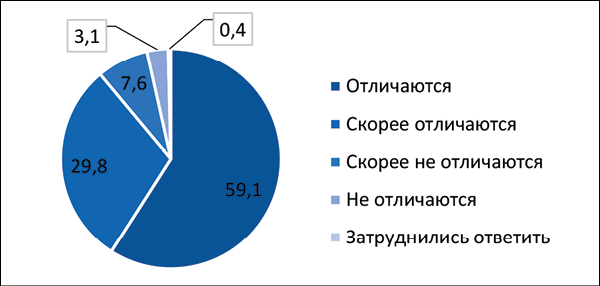

На основании ответов, полученных в ходе опроса учителей, было установлено, что существуют отличия в педагогической технике учителя при взаимодействии с различными участниками образовательных отношений. Распределение ответов представлено на рисунке.

Большинство учителей, принявших участие в опросе, отметили варианты ответа «отличается» и «скорее отличается» – 1469 человек, что составляет 88,9% от общего числа опрошенных. Отсутствие отличий в педагогической технике при взаимодействии с различными участниками образовательных отношений отметили в общей сложности 177 (10,7%) опрошенных, а 7 человек (0,4%) – затруднились с ответом. Примечательно, что среди тех, кто выбрал варианты ответа «скорее не отличается» и «не отличается», большую часть составляют опытные учителя, имеющие стаж работы свыше 20 лет (97 чел. – 5,9%), а также от 10 до 20 лет работы (43 чел. – 2,6%). Это может свидетельствовать о том, что опытные учителя пользуются своей педагогической техникой автоматически и меньше анализируют процесс и результат её реализации в своей работе.

Распределение ответов по вопросу отличий в педагогической технике учителя при взаимодействии с различными участниками образовательных отношений, % Источник: составлено авторами по результатам исследования [12]

Таблица 1

Изменения в компетентностной модели в зависимости от модификации ФГОС

|

Показатель |

ФГОС ВПО |

ФГОС ВО 3+ |

ФГОС ВО 3++ |

|

Количество и виды компетенций |

16 ОК 17 (18) ПК, в том числе: а) 6 (5) общепрофессиональных б) 11 (13) компетенций в области педагогической деятельности. Количество ПК отличается для однопрофильного (4 года обучения) и двухпрофильного бакалавриата (5 лет) |

9 ОК 6 ОПК 14 ПК по направлениям: а) педагогическая деятельность; б) проектная деятельность; в) научно-исследовательская деятельность; г) культурно-просветительская деятельность |

10 УК 9 ОПК ПК (их количество и содержание определяется образовательной организацией на основе сформулированных в профессиональных стандартах трудовых функций) |

|

Изменения в компетентностной модели |

Для каждого направления подготовки представлены различные ОК (с учетом специфики направления), отсутствует общность их содержания для разных направлений подготовки (даже для смежных групп специальностей). Количество и содержание ПК изменяется в зависимости от сроков обучения. В дополнение к ОК и ПК представлены требования к результатам освоения учебных циклов (в формате «знать – уметь – владеть» – ЗУВ), связь между ними выражена слабо |

Программы бакалавриата разделены на академический и прикладной бакалавриат, с различным объемом содержания по дисциплинам. Перечень ОК унифицирован по уровню образования. Добавлены ОПК, составляющие общие требования по направлению подготовки. Формулировки ПК конкретизированы и структурированы по 4 направлениям профессиональной деятельности. Организация вправе дополнить набор ПК с учетом направленности (профиля) подготовки выпускников |

Установлены единые УК (заменили собой ОК) для всех областей образования по уровням образования. ОПК установлены по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки (например, УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки»). ПК устанавливаются образовательной организацией на основе профессиональных стандартов (перечень включен в приложение к стандарту), исходя из содержания профессиональной деятельности выпускников. Для проверки сформированности компетенций организация устанавливает соответствующие индикаторы, на основе которых планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) |

Источник: составлено авторами на основе ФГОС ВПО [14; 15], ФГОС ВО 3+ [16; 17], ФГОС ВО 3++ [18; 19].

Отмеченные учителями различия в педагогической технике могут быть обусловлены разницей в целях и формах взаимодействия с различными участниками образовательных отношений: например, взаимодействие с родителями обучающихся чаще всего осуществляется на родительских собраниях или в индивидуальной беседе (в том числе при помощи различных средств связи) – с целью информирования о ходе образовательного процесса и его результатах; с коллегами – на педагогических советах и совещаниях, а также ситуативно – с целью обмена опытом и т.д. В зависимости от цели и формы взаимодействия педагогу необходимо использовать различные методы и средства коммуникации, приемы педагогической техники. Для этого он должен обладать соответствующими компетенциями, для формирования которых требуются ориентиры в компетентностной модели педагога.

Для выявления таких ориентиров авторами был выполнен сопоставительный анализ компетентностных моделей, отраженных во ФГОС ВО третьего поколения: ФГОС ВПО (2009-2012 гг.); ФГОС ВО 3+ (2013-2016 гг.) и действующий ФГОС ВО 3++ (введен в 2017 г.). Выбор стандартов для анализа обусловлен закреплением в них компетенций в качестве требований к результатам освоения образовательной программы [13, с. 69]. Перечисленные стандарты сравнивались по двум позициям: 1) изменение количества и видов компетенций (табл. 1); 2) наличие компетенций, ориентированных на подготовку педагога к взаимодействию с различными категориями участников образовательных отношений.

В стандартах ФГОС ВПО и ФГОС ВО 3+ компетенции подразделялись на общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК). Общепрофессиональные компетенции (ОПК) были выделены в отдельную категорию в стандарте 2013-2016 гг., ранее они были включены в состав ПК. В действующем стандарте ФГОС ВО 3++ общекультурные компетенции были заменены универсальными (УК), унифицировано их содержание по уровням образования для всех областей образования. Трансформация компетентностной модели в приведенных стандартах отражает тенденцию к унификации содержания подготовки педагогов, обусловленную стремлением к созданию единого образовательного пространства для обеспечения качества образования на всех уровнях.

Результаты анализа стандартов по второй позиции подтверждают необходимость актуализации стандартов с целью определения единых требований к подготовке педагогов. Например, в стандартах ФГОС ВПО видна не только разница в количестве компетенций, зависящем от срока обучения, но и отсутствие четкого разграничения в их содержании, приводящее к дублированию; размытость формулировок, которая сказывается на возможности диагностировать и измерять результаты освоения образовательной программы.

В контексте подготовки педагога к взаимодействию с участниками образовательных отношений можно выделить следующие компетенции: готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16); готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами (ПК-6); способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности (ПК-9) [14; 15]. В перечисленных компетенциях видно, что содержание ОК-7 и ПК-5 (ПК-6) дублируется; ПК-9 представлена только в стандарте, регламентирующем подготовку педагогов по программе бакалавриата с четырехлетним сроком обучения, но отсутствует в стандарте пятилетнего обучения; не вполне ясно, кто из участников образовательных отношений понимается под «участниками культурно-просветительской деятельности», следовательно, неясно, как обеспечить подготовку педагога к такому взаимодействию.

В стандартах ФГОС ВО перечисленные недочеты частично исправлены: четко разграничено содержание общекультурных и профессиональных компетенций, формулировки воспринимаются однозначно и не повторяют друг друга. К взаимодействию с участниками образовательных отношений можно отнести следующие компетенции: ОК-4; ОК-5; ОПК-5; ПК-6 [16; 17]. Среди перечисленных компетенций вызывает вопросы формулировка ОК-5, в которой командная работа объединена со способностью к принятию другого человека. Исходя из такого определения компетенции данная способность требуется только при работе в команде и не означает толерантного отношения к людям при других условиях.

В стандартах ФГОС 3++ исследуемый аспект подготовки педагога прямо выражен через ОПК-7 «Взаимодействие с участниками образовательных отношений», опосредованно взаимодействие с участниками образовательных отношений реализуется и в командной работе: УК-3 «Командная работа и лидерство». В данных компетенциях лаконично отображаются требования к подготовке выпускника, через разрабатываемые образовательной организацией индикаторы достижения сформированности компетенций возможно их конкретизировать по типу взаимодействия: «педагог – обучающийся»; «педагог – родитель обучающегося»; «педагог – педагог»; «педагог – администрация». Компетентностная модель ФГОС 3++ в части УК и ОПК аналогична модели, представленной в Методических рекомендациях «Ядра высшего педагогического образования» (далее – «Ядро») [20], регламентирующих деятельность педагогических вузов с 2022 г. Модель «Ядра» дополнена индикаторами достижения компетенций, а также рядом ПК, сформулированных на основе профессионального стандарта «Педагог». Названные выше ОПК-7 и УК-3 в «Ядре» конкретизированы в индикаторах, однако ни в одном случае не упоминается взаимодействие педагога с администрацией образовательной организации. По сравнению с предыдущими поколениями ФГОС действующая компетентностная модель более абстрактна и ориентирована на возможности вуза, что противоречит идее создания единого образовательного пространства. Введение «Ядра» позволило частично исправить эти проблемы.

В ходе решения третьей задачи исследования применялся метод групповых экспертных оценок (ГЭО). Объектом экспертизы являлась компетентностная модель учителя, представленная в ФГОС ВО 3++. Эксперты определяли, насколько она прогнозируемо и реально позволяет подготовить педагога к взаимодействию с участниками образовательных отношений. Результаты экспертной оценки представлены в таблице 2.

Таблица 2

Соотношение прогнозируемой и реальной подготовки педагогов к взаимодействию с участниками образовательных отношений на основе действующей компетентностной модели

|

Типы взаимодействия |

Руководители общеобразовательных организаций |

Преподаватели педагогического вуза |

||

|

прогнозируемая готовность |

реальная готовность |

прогнозируемая готовность |

реальная готовность |

|

|

педагог – обучающийся |

3,38 |

3 |

3,72 |

3,44 |

|

педагог – родители |

3,48 |

2,3 |

3,6 |

3,33 |

|

педагог – педагог |

3,4 |

2,48 |

3,27 |

2,89 |

|

педагог – администрация |

1,81 |

1,7 |

1,94 |

1,67 |

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

Оценка проводилась по четырёхбалльной шкале, где 4 – полностью позволяет; 3 – скорее позволяет; 2 – скорее не позволяет; 1 – не позволяет. Как видно из представленной таблицы, компетентностная модель позволяет подготовить педагога к взаимодействию с обучающимися и скорее не позволяет – к взаимодействию с администрацией. Отметим, что руководители общеобразовательных организаций в части подготовки к взаимодействию педагога с родителями и другими педагогами оценивают потенциал компетентностной модели выше, тогда как реально в профессиональной деятельности молодые педагоги зачастую не всегда компетентны в разрешении проблем, возникающих в процессе взаимодействия с родителями и другими педагогами. При этом преподаватели вузов столь существенной разницы не отмечают. В целом, как показала экспертиза, прогнозируемые результаты подготовки педагога эксперты оценили выше, чем реальные.

Заключение

Проведенное исследование показало, что взаимодействие педагога как с самими обучающимися, так и с другими участниками образовательных отношений (родителями, коллегами, администрацией) является важной составляющей образовательного процесса. Измерить это взаимодействие позволяет педагогическая техника, содержание которой отличается при взаимодействии с каждой из перечисленных выше категорий участников образовательных отношений.

Анализ трансформации компетентностной модели на примере третьего поколения ФГОС ВО показал, что в стандартах представлены общие ориентиры для подготовки педагога к взаимодействию с участниками образовательных отношений. Однако, во-первых, не определены типы участников такого взаимодействия (за исключением ФГОС ВПО и частично в формулировках индикаторов «Ядра»); во-вторых, достижение сформированности компетенций, необходимых для взаимодействия педагога со всеми участниками образовательных отношений, не конкретизировано в виде планируемых результатов (индикаторов) и остается задачей разработчиков основной профессиональной образовательной программы каждого конкретного вуза. Действующая компетентностная модель не позволяет в полной мере подготовить педагога к взаимодействию со всеми участниками образовательных отношений. В частности, в ней недостаточно компетенций, ориентированных на подготовку педагога к взаимодействию с администрацией общеобразовательной организации. На основе мнения экспертного сообщества выявлены различия в декларируемых и реализуемых компетенциях по всем типам взаимодействия педагога с участниками образовательных отношений.