Введение

Стремительно развивающиеся процессы становления цифровой экономики влияют на различные сферы человеческой жизнедеятельности в современном обществе, неизбежно меняя и образовательную среду. Цифровая трансформация придает все более конкретные очертания процессам трансформации образовательной среды, которые прежде лишь намечались. Сегодня смена технологий идет настолько быстро, что может несколько раз произойти на глазах одного поколения. Тогда как еще в не очень далеком прошлом поколения росли и изменялись с технологиями одновременно.

Цифровизация образовательного процесса включает в себя, с одной стороны, изменение образовательного процесса под влиянием текущих условий, а с другой, внедрение в образовательный процесс современных технических средств. Сегодня это уже не тренд, а осознанная необходимость, позволяющая сделать процесс обучения более гибким, эффективным и доступным. Цифровое общество не только формирует запрос на освоение новых навыков и способов учить и учиться, но и порождает вызовы в области экономики, цифровой безопасности, конфиденциальности, этики [1]. Понятие «цифровая педагогика» весьма обширно, но именно оно интегрирует все, что связано с изучением и разработкой моделей, способов и результатов такого применения цифровых технологий в обучении, которое позволяет сделать образовательный процесс качественным, эффективным, безопасным и отвечающим запросам цифровой экономики. При этом понятие «цифровая педагогика» – прежде всего «педагогика», именно поэтому оно опирается на уже существующие педагогические теории и берет из них все наилучшее, наиболее подходящее к текущему моменту. Цифровая педагогика является наукой достаточно новой и содержит в своем названии «цифру», обозначая тем самым педагогику в цифровом пространстве, поэтому весьма желательно при ее изучении опираться на четкий понятийный аппарат. Однако сегодня многие понятия, «цифровая педагогика» в их числе, могут трактоваться по-разному в зависимости от контекста, научной школы, времени рассмотрения. Четкое определение позволяет:

− избежать разночтений среди читателей/исследователей,

− ограничить рамки исследования,

− избежать путаницы со смежными понятиями.

Строгое определение служит фундаментом для дальнейшего анализа исследуемой области. Это является необходимым условием для обеспечения точности последующих формулировок и обоснованности выводов.

В начале XX в. благодаря работам таких ученых, как Дж.Б. Уотсон и Б.Ф. Скиннер, зародился бихевиоризм. Джон Уотсон, считающийся основателем бихевиоризма, предложил отказаться от изучения сознания и сосредоточиться исключительно на наблюдаемом поведении [2]. Бихевиоризм в теории обучения – это подход, согласно которому обучение рассматривается как изменение поведения в результате влияния внешних стимулов и воздействий. Результат обучения достигается, когда после предъявления определенного стимула окружающей среды обучающийся демонстрирует правильную реакцию. Бихевиористические методики в обучении включают:

− поощрение за правильные ответы и корректировку ошибок через повторение и практику;

− подачу материала небольшими, легко усваиваемыми «порциями», постепенное усложнение материала;

− использование постоянной обратной связи для мотивации обучающихся;

− применение объективных методов оценки прогресса, таких как тестирование и наблюдение.

Хотя такие присущие бихевиоризму стратегии, как повторение и положительное подкрепление, по-прежнему широко используются в образовании, данный подход имеет фундаментальный изъян. Он сознательно исключает из рассмотрения внутренние психические процессы, не предлагая никакого объяснения тому, как ученик воспринимает, обрабатывает и усваивает информацию [3]. По этой причине в 1950-х гг. бихевиоризм потерял статус доминирующей парадигмы и уступил его когнитивизму.

В противовес бихевиоризму когнитивизм рассматривает обучение не как реакцию на внешние стимулы, а как активный процесс внутренней переработки информации. Центральная идея этого подхода заключается в том, что знания должны быть осмысленными: обучающиеся систематизируют новый материал, соотнося его с уже имеющейся в памяти структурой знаний. Таким образом, когнитивное обучение нацелено на максимально полное раскрытие потенциала человеческого мозга, что делает его более активным, конструктивным и обеспечивает долгосрочное усвоение материала. В условиях цифровизации внедрение когнитивных принципов обучения становится особенно актуальным. Эффективность такого обучения, основанного на адаптивности, интерактивности и персонализации, напрямую зависит от согласованности всех компонентов образовательного процесса – от учебного плана до оценочных материалов. Теоретическую основу данного подхода, в частности, составляют:

− таксономия образовательных целей Бенджамина Блума [4, с. 11–21];

− теория когнитивной нагрузки Джона Свеллера [5, с. 47–54];

− теория условий обучения Роберта Ганье [6, с. 81].

В начале XX в. в России возникла педагогическая теория конструктивизма. Ее появление было связано с именами Л.С. Выготского [7, с. 119], А.Н. Леонтьева [8], П.Я. Гальперина [9]. Конструктивисты считали, что обучение должно быть ориентировано на активное участие ученика в процессе обучения, а не на пассивное усвоение знаний. В своих работах конструктивисты отмечают, что перед образованием стоят следующие задачи: раскрыть возможности каждого человека, научить его конструктивно мыслить и конструктивно решать проблемы и при этом непрерывно совершенствоваться самому. Эрнст фон Глазенфельд отмечал, что конструктивистская дидактика базируется на том факте, что знание не может быть передано от одного человека к другому, оно должно быть сконструировано самим человеком [10, с. 53]. Опасность конструктивизма в том, что можно очень легко перейти от действий ради достижения цели к действиям ради действий.

Профессор педагогического факультета Университета Северной Каролины Дейл Шунк неоднократно в своих работах обращался к вопросу сравнения педагогических теорий. Шунк подчеркивает, что эффективное обучение требует сочетания научных теорий, понимания нейрокогнитивных процессов и учета контекста. Работы Шунка весьма актуальны для педагогов, стремящихся оптимизировать образовательный процесс, сочетая классические и инновационные методы обучения [11, с. 112].

Цифровая трансформация общества дала возможность и новому инструментарию образовательного процесса. Появляются новые теории обучения. Одна из них – теория коннективизма. Разработчиками современной теории коннективизма или, другими словами, теории обучения в цифровую эпоху считаются канадские ученые Джордж Сименс и Стивен Даунс. Несмотря на общую концепцию, взгляды ключевых теоретиков коннективизма, Дж. Сименса и С. Даунса, расходятся в нюансах: Сименс уделяет большее внимание социальным аспектам обучения в сети, а Даунс концентрируется на его технической стороне, включая роль машинного обучения. В основе их теории лежит идея о том, что цифровые технологии, объединяя людей, создают принципиально новые возможности для обучения. Даунс в рамках своей теории развивает эту мысль, предлагая классификацию из трех типов знаний:

1. Качественные – знания о физических характеристиках объекта (цвет, форма, звук), получаемые primarily через sensory experience.

2. Количественные – знания, полученные путем вычислений и измерений.

3. Распределенное (связующее) – знание, которое возникает не внутри объекта, а из связей между различными объектами и их свойствами [12, с. 34].

Теория коннективизма использует понятия «узлов» и «связей». В контексте данной теории узел – это любая точка или источник информации, а связи служат «мостами» или отношениями, которые объединяют эти узлы. Связи – это пути, по которым информация передается от одного узла к другому.

Другой разработчик теории коннективизма, Джордж Сименс, указывает на ограниченность всех предшествующих теорий обучения – бихевиоризма, когнитивизма и конструктивизма. По его мнению, эти подходы рассматривают знание как нечто статичное, передаваемое посредством инструкции или личного опыта, и фокусируются преимущественно на внутренних процессах усвоения информации обучающимся. При этом они упускают из виду ценность самого знания в отрыве от его применения, а также кардинально изменившиеся под влиянием технологий способы его получения. Сименс подчеркивает, что стремительное развитие технологий фундаментально изменяет все аспекты человеческой жизни: то, как люди живут, коммуницируют и, что особенно важно, как они учатся и как их обучают. В этой новой реальности обучение заключается не только в усвоении известного, но и в способности устанавливать connections и ориентироваться в динамично растущих потоках информации. Он сформулировал следующие главные принципы коннективистской теории обучения:

1. Обучение и получение знаний основаны на разнообразии мнений.

2. Обучение – это процесс соединения специализированных узлов или источников информации.

3. Обучение может происходить с помощью нечеловеческих устройств.

4. Способность узнавать больше важнее, чем то, что известно в настоящее время.

5. Для непрерывного обучения необходимо развивать и поддерживать связи.

6. Способность видеть связи между областями знаний, идеями и концепциями является ключевым навыком.

7. Актуальность (точные, современные знания) – цель всех видов обучения, основанных на коннективизме.

8. Принятие решений само по себе является процессом обучения. Выбор того, что изучать, и осмысление поступающей информации рассматриваются через призму меняющейся реальности. Если сейчас есть правильный ответ, то завтра он может оказаться неверным из-за изменений в информационном климате, влияющих на решение [13].

В теории коннективизма одним из наиболее важных аспектов обучения является мотивация, чувство собственных способностей и ощущение того, что среда, в которой происходит обучение, позволяет обучающимся добиться успеха.

Роль преподавателя в этом случае – направлять обучающегося по пути наиболее релевантных ресурсов, формировать у обучающихся навыки критически оценивать пригодность источников, мотивировать к изучению предмета, управлять цикличностью процесса «получение информации в сети» – «осмысление полученной информации, выстраивание новых связей и знаний» – «публикация информации в сети, поиск новой информации» [14].

Концепции, реализуемые в Moodle

|

Наименование концепции |

Описание концепции |

|

Конструктивизм |

Человек активно «конструирует» знания, взаимодействуя с миром. Новая информация сравнивается с уже имеющимся опытом, дополняя и укрепляя его через практическое применение. Знания усваиваются не пассивно, а формируются в процессе осмысления и использования |

|

Конструкционизм |

Обучение особенно эффективно, когда обучающийся в процессе обучения формирует что-то для других (например, пишет конспект, создает презентацию, сообщение или более сложный проект) |

|

Социальный конструктивизм |

Совместная работа в группе создает «малую культуру» – общие смыслы и предметы. Погружаясь в нее, человек непрерывно учится существовать в этом контексте. При этом не только преподаватели, но и сами обучающиеся могут влиять на образовательный процесс |

|

Вовлеченное и отвлеченное |

Исследование мотивации поведения участников в дискуссиях. В дискуссиях наблюдается три типа поведения: − отвлеченное (логичный, фактологичный спор); − вовлеченное (эмоциональный диалог с попыткой понять других); − сконструированное (гибкое сочетание обоих подходов, зависящее от ситуации) |

Источник: составлено авторами.

В 1990-х гг. Мартином Дугиамасом была начата разработка проекта, связанного с Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда)). Изначально Мартин Дугиамас пробовал, как преподаватель, использовать существующие на тот момент СДО, но они не ответили его запросам педагогического инструментария. Первая версия Moodle 1.0 вышла 20 августа 2002 г. Сегодня система управления обучением Moodle – свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) программное обеспечение для создания веб-приложений, предоставляющих возможность создания порталов для онлайн-обучения. С самого начала и до сих пор дизайн и разработка Moodle направляются особой философией обучения, которую можно назвать «педагогика социального конструкционизма» [15]. В таблице приведено описание различных концепций, реализуемых в Moodle.

При реализации принципов социального конструктивизма в Moodle используются различные интерактивные образовательные инструменты, такие как форум, вики, глоссарии, книги, лекции, отчеты, логи (наборы хронологических записей о действиях в Moodle), задания, семинары и многое другое.

Любая педагогическая теория, реализуемая в обществе, должна отражать заказ государства, адресованный к образовательной среде. Цифровая трансформация общества неразрывно связана с задачами цифровой экономики. В настоящее время в России реализуется ряд проектов, нацеленных на реализацию задач цифровой экономики в области образования. В основе проектов лежит документация, помогающая определить направления деятельности всех образовательных организаций и ведомств, сферы образования для повышения конкурентоспособности страны и качества жизни граждан [16–18]. Коренным образом изменяются и условия реализации образовательного процесса. Это и постоянные смены форм взаимодействия, невозможность обходиться без интерактивного материала, обязательные требования к наличию цифровых компетенций у преподавателей и студентов, обязательное ведение документооборота в электронном виде, персонализации образовательного процесса в условиях массовости высшего образования, появление большого количества материалов в онлайн-формате и онлайн-платформ, развитие корпоративных университетов и т.д.

Цель исследования:

− проанализировать влияние существующих классических педагогических теорий на становление понятия цифровой педагогики;

− провести системный анализ исторических и концептуальных этапов становления цифровой педагогики как междисциплинарной области, объединяющей педагогику, информационные технологии и когнитивные науки;

− выделить ключевые этапы развития цифровой педагогики и оценить влияние цифровизации на трансформацию роли педагога и методов обучения в образовательной среде.

Материалы и методы исследования

Педагогический эксперимент проводился в сентябре 2023 – декабре 2024 г., эксперимент реализован на всем очном контингенте обучающихся Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Во всех образовательных программах есть обязательный компонент, реализуемый в формате массовых открытых онлайн-курсов, запущены программы цифровой магистратуры, реализуемые полностью онлайн, отработаны правила и необходимые структурные изменения для реализации образовательного процесса в таком формате. Исследование основано на анализе нормативных документов, научных публикаций и практических кейсов. Использованы методы систематизации, сравнительного анализа и историко-педагогической реконструкции.

Результаты исследования и их обсуждение

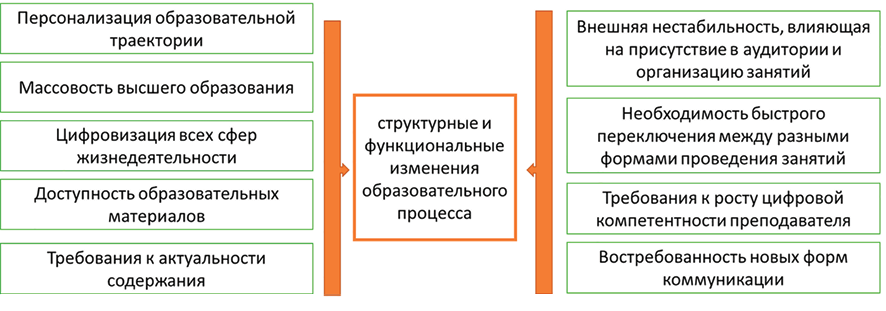

Цифровизация образования, влекущая за собой активное внедрение электронного обучения в образовательный процесс, требует структурных и функциональных изменений самого образовательного процесса (рисунок).

Главная цель изменений образовательного процесса в условиях цифровизации – реализация качественного, конкурентоспособного образования в условиях цифровой экономики.

Цифровая трансформация сделала возможным применение новых методов обучения в образовании. Основной образовательной ценностью информационных технологий является создание неизмеримо более живой интерактивной среды обучения с почти неограниченными возможностями образовательного процесса, возможность получения, обработки и анализа большого количества данных, принятия решений и управления образовательным процессом с опорой на данные.

Приведем пример Сибирского федерального университета, в котором разработан и внедрен в 2024 г. сервис «Пифия» [19], способный прогнозировать успешность изучения студентами различных дисциплин и появление академических задолженностей, выявлять шаблоны нестандартного поведения обучающихся для понимания необходимости оказания помощи таким студентам, например выявлять обучающихся с суицидальным риском. Алгоритмы, использованные для создания прогнозной системы, построены на основе хорошо известных методов машинного обучения. Результаты прогнозирования, выполненного «Пифией», поступают в учебно-организационные отделы институтов, сотрудники которых, в свою очередь, оказывают адресную помощь обучающимся, разбирая индивидуальные кейсы. Еще одна возможность, которую предоставляет данный сервис, – анализ цифрового следа в электронной среде и выявление наиболее успешных и наименее посещаемых студентами электронных обучающих курсов.

Возможности цифровой образовательной среды для построения адаптивных образовательных траекторий апробированы в 2023–2024 гг. в Санкт-Петербургском политехническом университете – создан прототип программного сервиса «Конструктор индивидуальной образовательной траектории», с помощью которого после первичного тестирования обучающегося строится цифровой образовательный профиль обучающегося и открываются размещенные на портале СДО СПбПУ материалы, которые необходимо дополнительно изучить для достижения запланированных результатов по дисциплине / образовательной программе [20].

Структурные и функциональные изменения образовательного процесса Источник: составлено авторами

Рассмотренные примеры говорят об огромных перспективах, которые открывает для модернизации образовательного процесса цифровая трансформация. Однако стоит еще раз подчеркнуть, что реализация этих возможностей требует не только наличия образовательных ресурсов, в том числе онлайн-курсов, массовых открытых онлайн-курсов, но и соответствующих компетенций преподавательского состава, а также соответствующей информационной и технической поддержки.

Термин «цифровая педагогика» получил широкое распространение в научной литературе в последние десятилетия. В настоящее время ее статус можно охарактеризовать не как статус устоявшейся академической дисциплины, а как формирующегося научного направления. Ключевой проблемой является отсутствие четко определенного предметного поля, унифицированного категориального аппарата и собственной методологии исследования. Существуют различные подходы к определению цифровой педагогики. Ряд исследователей настаивает на необходимости ее перехода от метафоричности к строгому научному описанию, аргументируя это тем, что «в цифровом обществе она становится одним из основных механизмов социализации личности» [21]. Согласно другой точке зрения это отрасль педагогической науки, которая раскрывает сущность и закономерности цифрового образования, роль диджитализированных образовательных процессов в развитии личности, а также разрабатывает пути повышения их результативности [22]. Более узкое, технологическое определение предлагает И.О. Петришев, описывая цифровую педагогику как педагогический процесс, интегрирующий различные цифровые технологии (компьютеры, гаджеты, программное обеспечение и т.д.) для повышения качества образовательных услуг [23]. Таким образом, в научном сообществе отсутствует единое понимание определения цифровой педагогики. Несмотря на то, что все определения лежат в общей проблемной плоскости, каждое из них акцентирует различные аспекты – от социальной роли и теоретического фундамента до практической инструментальной реализации.

Проведенный терминологический анализ позволяет сформулировать следующее определение понятия «цифровая педагогика», на которое авторы в дальнейших исследованиях и будут опираться.

Цифровая педагогика – это раздел педагогической науки, который занимается разработкой и внедрением новых моделей, форматов и методов обучения, основанных на современных технологиях, изучает возможности применения цифровых технологий и инструментов для повышения качества образовательного процесса и подготовки обучающихся к жизни и профессиональной деятельности в современном информационном (цифровом) обществе. Цифровая педагогика включает в себя исследование влияния цифровых технологий на когнитивные процессы, социальное взаимодействие и мотивацию обучающихся, а также разработку стратегий для эффективного интегрирования этих технологий в учебный процесс.

На формирование предметного поля цифровой педагогики, безусловно, накладывает отпечаток и то, что сегодня обучающиеся, приходящие в аудиторию, все больше и больше относятся к «цифровому поколению». Главная мотивация «цифрового» поколения – интересные и достижимые задачи, их интересует быстрый результат. Это поколение больше расположено к альтернативным вариантам занятости, таким как удаленная работа или фриланс. Из этого следует, что актуальная система образования должна учитывать эти новые тенденции [24, с. 85].

Практически неограниченная доступность информационных образовательных ресурсов, принципиально новые условия взаимодействия субъектов образовательной деятельности, растущие требования к цифровым компетенциям всех участников, активное развитие технологий искусственного интеллекта – все эти возможности и формируют вопросы, описывающие проблемное поле цифровой педагогики:

− какие цифровые платформы и технологии наиболее эффективно позволяют реализовать образовательный процесс;

− какое соотношение цифровых и традиционных технологий обучения наиболее оптимально и эффективно;

− действительно ли очные теоретические занятия (особенно ориентированные на большое количество слушателей) можно заменить вебинаром такой же длительности, как и очная встреча, или все-таки требуется полная переработка материала и разработка качественного онлайн-курса;

− как активизировать познавательную деятельность обучающихся в цифровой среде;

− какие возможности есть у преподавателя для оценки эффективности взаимодействия, как возможно (и возможно ли) оценить качество усвоения материала при онлайн-занятиях;

− какие компетенции необходимо развивать преподавателю, чтобы использовать возможности, предоставляемые цифровой средой для разработки материалов дисциплины, взаимодействия, организации обратной связи;

− как меняется проектирование образовательной деятельности в цифровой среде;

− каким образом выстраивать траекторию обучения, чтобы сохранить «значимый исторический аспект», дать возможность ознакомиться и попрактиковаться в знаниях и навыках, требуемых сегодня, и «построить мостик в будущее». То есть вопрос о том,

как организовать материал дисциплины и путь обучающегося по нему таким образом, чтобы не потерять материал, который представляет собой сущностную основу дисциплины, но и сделать так, чтобы материал не устарел еще «на этапе его создания»;

− и один из главных вопросов – как понять, сможет ли представитель «цифрового поколения» самостоятельно осваивать материал и изучать предлагаемые преподавателем дополнительные источники, или это вызовет трудности у обучающегося.

Некоторые исследователи предполагают, что проблемы организации и реализации образовательного процесса в цифровой среде связаны с тем, что дидактико-технологическая составляющая информатизации образования развивается в последние десятилетия спонтанно. Наблюдается слабая готовность преподавателей, управленческого персонала к использованию цифровых методик и технологий в обучении и управлении образовательным процессом. Вопросы проектирования обучающих материалов и образовательных траекторий с использованием информационных технологий в цифровой среде остаются методически и технологически слабо проработанными [25].

Как отмечает Надежда Ефремова с опорой на исследования зарубежных источников, именно сочетание педагогических и цифровых компетенций необходимо для реализации качественного, эффективного и актуального образовательного процесса в условиях цифровой трансформации общества. Это требует инициирования глобальных и системных исследований в данной области, а именно в области цифровой педагогики [25].

Заключение

Данное авторами определение цифровой педагогики позволяет на его основе выстраивать ответы на дальнейшие вопросы:

− цели и задачи цифровой педагогики;

− методы, формы, технологии цифровой педагогики;

− эффективность образовательных стратегий.

В термине «цифровая педагогика» смыслообразующим компонентом остается понятие «педагогика», что указывает на преемственность по отношению к классическому пониманию этой науки. Педагогика традиционно определялась как наука о целенаправленной, системно организованной деятельности по формированию личности, включающей в себя вопросы по содержанию, формам и методам воспитания, а также описывающей процессы образования и обучения. Цифровая педагогика сохраняет все базовые категории, но дополняет их инструментарием информационных технологий и цифровых сред. Важно подчеркнуть, что при этом «цифра» не является основной целью, она выступает как инструмент трансформации, который:

1. Модернизирует традиционные элементы педагогики (методы, формы, содержание).

2. Влияет на динамику взаимодействия между участниками образовательного процесса.

3. Меняет роль и возможности самого обучающегося, расширяя границы персонализации и автономности обучения.

Таким образом, цифровая педагогика – это эволюция, а не революция: технологии усиливают педагогические принципы, но не заменяют их.