Введение

Речевые нарушения у детей с последствиями нейротравм представляют одну из наиболее сложных междисциплинарных проблем современной коррекционной педагогики и медицины. Увеличение частоты нейротравматических повреждений в детском возрасте, обусловленное ростом дорожно-транспортных происшествий, неблагоприятными экологическими факторами и осложнениями перинатального периода, создает острую потребность в разработке эффективных реабилитационных стратегий. Структурно-функциональные особенности развивающегося мозга определяют специфику речевых нарушений при нейротравмах, которые характеризуются недоразвитием речи как вторичным отклонением при различных формах дизонтогенеза. Традиционные подходы к коррекции речевых расстройств оказываются недостаточно эффективными при работе с данной категорией детей, поскольку не учитывают комплексный характер нарушений высших психических функций и необходимость воздействия на различные уровни мозговой организации.

Современное состояние проблемы речевых нарушений у детей с последствиями нейротравм характеризуется фрагментарностью исследований, посвященных комплексной реабилитации детей с последствиями нейротравм, и отсутствием единых стандартизированных подходов к коррекционной работе. Существующие методики часто ориентированы на изолированное воздействие на отдельные компоненты речевой системы без учета нейродинамических нарушений и особенностей межполушарного взаимодействия у детей данной категории.

Фундаментальное исследование И.В. Литвиненко и С.М. Лосевой охватывает специфику речевых нарушений при нейродегенеративных заболеваниях. Авторы изучали группу пациентов с первичными прогрессирующими афазиями, используя комплексное психолого-логопедическое обследование по методике Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной, Н.М. Пылаевой и шкалу оценки тяжести первичной прогрессирующей афазии (ППА). Результаты показали многоуровневость речевых расстройств и общий когнитивный дефицит, сочетающийся с экстрапирамидной симптоматикой, что существенно влияет на возможность выполнения речевых задач [1].

Персонифицированный подход в рамках Международной классификации функционирования разрабатывают Е.С. Бердникович, О.С. Орлова и Д.В. Уклонская. Их исследование основывается на этапном принципе организации восстановительного обучения по Э.С. Бейн и включает трехэтапную структуру коррекционной работы. Авторы создали дифференцированную методику восстановления речи для пациентов с афазией в остром и раннем периодах инсульта, применяя персонифицированные методы сенсорной стимуляции с опорой на ведущую модальность восприятия [2].

Нейробиологические основы речевых нарушений получили детальное освещение в работах B.J. Kröger, который разработал количественные нейронные модели речевой обработки для симуляции нарушений при нейродисфункциях. Исследователь продемонстрировал, что компьютерные нейронные модели способны дифференцировать нарушения по типу, локализации и тяжести поражения. B.J. Kröger установил влияние поражений кортико-стриатальных ассоциативных сетевых соединений на речевую обработку, что позволило создать персонализированные терапевтические сценарии различной интенсивности и продолжительности [3].

Медицинские аспекты комплексной реабилитации детально проанализированы в работе О.В. Логиновой, Е.Ю. Можейко и Д.И. Бовтюк, которые провели систематический обзор 16 публикаций за период с 2019 по 2023 год. Исследователи установили, что встречаемость дизартрии после острых нарушений мозгового кровообращения варьирует от 24 до 64%. Авторы классифицировали современные методики коррекции на информационно-компьютерные технологии, дыхательные методики, инвазивные методы и комбинированные подходы, отметив тенденцию к повышению использования технологического оборудования в реабилитационном процессе [4].

Персонифицированный подход в логопедической работе получил развитие в исследованиях Ю.Ю. Рудомётовой, Е.С. Корецкой и М.Г. Хлюстовой, которые предложили использование глюттонической лексики как основы для восстановительного обучения пациентов с сочетанием афазии и дисфагии. Авторы установили, что лингвистические знаки, связанные с гастрономической лексикой, накапливаются в течение жизни и хранятся в сознании в виде устойчивых паттернов, что позволяет сократить сроки реабилитации и значительно улучшить качество жизни пациентов [5].

Специфические механизмы нарушений глотания исследованы T. Saito с коллегами на выборке из 207 пациентов с острым ишемическим инсультом. Авторы впервые установили, что четыре из пяти пациентов с волнообразными движениями языка имели поражение левой первичной моторной коры. Исследование подтвердило важность точной локализации поражений для понимания механизмов нарушения глотания [6].

Цифровые технологии в речевой реабилитации представлены в протоколе исследования Y. Kim с соавторами, планирующими набрать 76 участников с постинсультной дизартрией для многоцентрового рандомизированного исследования. Авторы обосновывают характер цифровой терапии с учетом когнитивных способностей пациентов (оценка по корейской версии Mini-Mental State Exam с баллом ≥26) [7].

Геймификация в нейромоторной реабилитации разработана группой исследователей, которые создали пользовательско-ориентированную систему для домашней реабилитации. Исследование P. Tamayo-Serrano c соавторами показало пригодность системы для использования, при этом восприятие удовольствия было выше для подхода с выбором игровых активностей по сравнению с виртуализацией традиционных упражнений [8].

Комплексная система логопедической реабилитации представлена в работах А.А. Белкина и Т.Ю. Сафоновой, которые внедрили 11-компонентную систему на выборке 5243 пациентов в период с 2015 по 2019 год. Авторы разработали многоуровневую систему реабилитации (стационар – дневной стационар – домашние занятия – телепатронаж), включающую групповую артикуляционную гимнастику продолжительностью 15 минут ежедневно и индивидуальные занятия от 30 до 60 минут в зависимости от толерантности пациента [9].

Нейротравмы в детском возрасте представляют серьезную медико-социальную проблему, требующую мультидисциплинарного подхода к реабилитации. P. Anderle с соавторами установили, что инсульты характеризуются высокой распространенностью двигательных и когнитивных нарушений, требующих раннего начала реабилитационных мероприятий. Исследование специалистов первичной медико-санитарной помощи показало критическое снижение логопедической помощи после выписки из стационара с 57,7-61% в период госпитализации до 4,3-5,3% амбулаторно [10].

M.C. Chang с коллегами провели масштабный метаанализ, охватывающий базы данных PubMed, Embase, Cochrane library и Scopus до ноября 2021 года. Результаты показали, что распространенность дисфагии после инсульта составляет 30-65%, при этом нарушения глотания могут возникать на любой из четырех фаз: оральной подготовительной, оральной, глоточной и пищеводной. Статистический анализ подтвердил значимую взаимосвязь между дисфагией и развитием пневмонии у пациентов с острым инсультом [11].

Ю.Е. Черепанова с коллегами разработали методику дистанционного консультирования для пациентов с афазией. Исследование включало 10 пациентов с моторными формами афазии, разделенных поровну между афферентной и эфферентной формами. Экспериментальная группа получала дополнительные дистанционные занятия с использованием компьютерной программы «Афазиям.нет» на планшетах Samsung Galaxy Tab S7. Занятия продолжительностью 30-45 минут проводились дважды в неделю на протяжении 6 месяцев. Статистическая обработка данных с применением U-критерия Манна – Уитни показала эмпирические значения U = 6 для афферентной и U = 5,5 для эфферентной моторной афазии при уровне значимости p ≤ 0,01 [12]. Хотя детская речевая патология имеет принципиально иную природу, сам принцип интерактивного взаимодействия через цифровые платформы может быть успешно модифицирован для работы с детьми, учитывая их естественную склонность к игровым и технологическим форматам обучения.

О.Д. Ларина с соавторами апробировали персонифицированные коммуникативные модели у 128 пациентов с постинсультной афазией и дисфагией в период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года. Исследователи применяли сертифицированные загустители «Нутилис Клиар» и продукты специализированного питания «Нутридринк» в сочетании с адаптивными коммуникативными моделями. Результаты показали возможность перевода больных на пероральное питание с сокращением сроков реабилитации [13]. В детской практике этот принцип приобретает особую актуальность, поскольку каждый ребенок демонстрирует уникальные темпы и особенности речевого развития.

B.N. Krekeler с коллегами провели систематический анализ литературы по приверженности пациентов к рекомендациям при лечении дисфагии. Из всего массива исследований только 12 работ содержали данные о приверженности к лечению, что указывает на недостаточную изученность данного аспекта реабилитации [14]. Для детской логопедии этот аспект трансформируется в вопрос мотивации не только самого ребенка, но и его семейного окружения, что требует разработки специализированных стратегий вовлечения всех участников коррекционного процесса.

Современный подход к реабилитации детей с последствиями нейротравмы требует координации усилий неврологов, физиотерапевтов, диетологов, психологов и логопедов. М. Arnold с соавторами подчеркивают необходимость структурированных программ обучения для лиц, осуществляющих уход за пациентами после инсульта, что особенно актуально в педиатрической практике [15].

Цель исследования заключается в научном обосновании и апробации комплексного междисциплинарного подхода к преодолению речевых нарушений у детей с последствиями нейротравм, основанного на интеграции нейрореабилитационных методов воздействия.

Материал и методы исследования

Исследование направлено на определение оптимальных методов коррекционного воздействия и выявление закономерностей восстановления речевых функций у детей с последствием нейротравмы. В нем приняли участие шесть детей с различными видами неврологических нарушений. Два ребёнка 7–8 лет перенесли тяжёлую черепно-мозговую травму в результате дорожно-транспортных происшествий. В группу также вошли двое детей 8–9 лет с остаточными явлениями нейроинфекции и двое детей 10–11 лет с последствиями перенесённого инсульта. Подобный состав испытуемых репрезентативно отражает спектр нейротравматической патологии в детской популяции и обеспечивает возможность изучения разнообразных вариантов речевой дисфункции.

В качестве методологической базы исследования был использован интегрированный междисциплинарный подход, предполагающий слаженное взаимодействие специалистов логопедического, нейропсихологического и медицинского профилей. Диагностический этап предполагал проведение комплексного логопедического обследования с детальной оценкой импрессивной и экспрессивной речи, нейропсихологического обследования для выявления особенностей высших психических функций, а также специализированной оценки артикуляционной моторики и различных видов гнозиса.

Коррекционная работа осуществлялась в форме индивидуальных и групповых занятий с интенсивностью до 5 раз в неделю. Наиболее интенсивная программа (для участников с тяжёлой ЧМТ) включала 42 индивидуальных логопедических занятия, 16 групповых, 10 консультаций с нейропсихологом и 12 занятий по логоритмике, что составило общий объём в 80 занятий.

Основу разработанной коррекционной программы составляет комплексный подход к восстановлению речевых функций, базирующийся на принципах нейропластичности и системной организации высших психических функций. Первый этап работы направлен на активизацию базовых нейродинамических процессов. Для этого применяются специализированные упражнения, способствующие оптимизации межполушарного взаимодействия и формированию новых нейронных связей.

Дыхательные упражнения, направленные на развитие речевого выдоха, органично дополняются артикуляционной гимнастикой с элементами биоэнергопластики, что создаёт прочную нейрофизиологическую основу для последующей коррекционной работы.

Восстановление импрессивной речи строится на систематической работе над развитием фонематического восприятия и пониманием сложных логико-грамматических конструкций. Особое внимание уделяется формированию слухо-речевой памяти, которая служит основой для становления полноценной речевой деятельности.

Формирование экспрессивной речи начинается с растормаживания речевой функции с помощью музыкально-ритмических воздействий и последовательно переходит к коррекции произносительной стороны речи и восстановлению её лексико-грамматической структуры.

Методологические принципы реализации программы предполагают первоочередное внимание к восстановлению нейродинамических процессов как фундамента речевой деятельности. Полисенсорный подход обеспечивает максимальную эффективность коррекционного воздействия за счет активизации различных анализаторных систем. Соблюдение принципа постепенного усложнения речевого материала гарантирует устойчивость формируемых навыков, а интеграция игровых технологий поддерживает необходимый уровень мотивации участников коррекционного процесса.

Исследование проводилось с января 2022 по декабрь 2023 года на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Центр патологии речи и нейрореабилитации» (ГБУЗ «ЦПРиН ДЗМ»). Методология исследования основывалась на комплексе принципов, объединяющих традиционные и современные подходы к коррекционной работе. Общие принципы предполагали системное воздействие на все уровни речевой системы с привлечением междисциплинарной команды специалистов. Специфика нейрокоррекции выражалась в поэтапном переходе от восстановления понимания речи к её активному использованию. Организационная модель включала интенсивный режим занятий с сочетанием индивидуальных и групповых форм. Это позволяло одновременно прорабатывать персональные трудности и формировать коммуникативные навыки в социальном контексте. Современные методы дополняли классические подходы: игровые технологии повышали вовлечённость участников, а персонализация учитывала не только симптоматику, но и происхождение нарушений. Такой синтез обеспечивал баланс между доказательными практиками и инновационными решениями.

Результаты исследования и их обсуждение

В исследовании приняли участие дети с последствиями тяжёлой черепно-мозговой травмы (ЧМТ), нейроинфекции и инсульта, представленные в равных пропорциях. Речевые нарушения у участников характеризовались выраженным клиническим полиморфизмом, обусловленным различием этиопатогенетических механизмов повреждения центральной нервной системы.

У двух детей в возрасте 7–8 лет с последствиями тяжёлой ЧМТ выявлена моторная афазия средней степени тяжести в сочетании со спастико-паретической дизартрией умеренной выраженности. Экспрессивная речь ограничивалась словами из двух–трёх слогов и простыми коммуникативными фразами, сопровождавшимися значительными искажениями гласных звуков, литеральными парафазиями и скандированием, обусловленным трудностями переключения между артикуляторными позициями. Нейропсихологическое обследование выявило выраженное снижение объёма слухоречевой памяти: дети воспроизводили лишь 3–4 элемента из предъявленного материала, что существенно ниже возрастных нормативов.

В группе детей с последствиями нейроинфекции преобладали системные нарушения языкового оформления высказывания, проявлявшиеся вербальными парафазиями, семантическими искажениями и затруднениями понимания сложных грамматических конструкций, особенно при увеличении объёма и темпа речевого материала.

У участников с последствиями инсульта речевые расстройства носили субклинический характер. Отмечались незначительные нарушения экспрессивной речи: литеральные парафазии, упрощение артикуляционных программ, небольшие звуковые искажения, а также умеренное снижение объёма понимания развёрнутых инструкций.

Общей характеристикой всех участников стало нарушение нейродинамического компонента высшей нервной деятельности, проявлявшееся повышенной истощаемостью, колебаниями внимания, трудностями установления и поддержания зрительного контакта, а также затруднениями переключения между видами деятельности. Эти особенности рассматривались как базовые и определяли стратегию коррекционного воздействия.

Реабилитационная нагрузка подбиралась индивидуально с учётом клинической картины и функциональных возможностей каждого ребёнка. Например, один из участников исследования с последствиями тяжёлой черепно-мозговой травмы прошёл курс, включавший 42 индивидуальных логопедических занятия, 16 групповых занятий по логопедии, 10 консультаций с нейропсихологом и 12 занятий по логоритмике. Общий объём коррекционного воздействия составил 80 занятий, проводимых 5 раз в неделю. Такой интенсивный режим позволил достичь выраженных положительных результатов, подтверждающих эффективность насыщенной реабилитационной программы.

Динамика речевых функций оценивалась по комплексу ключевых параметров. У детей с последствиями ЧМТ отмечено значительное улучшение внутрисловного переключения: появились слова более сложной слоговой структуры, речь стала более плавной. Качественные изменения включали улучшение артикуляционной моторики, увеличение амплитуды движений языка и губ, появление губных и фрикативных звуков, снижение степени искажения гласных. Объём слухоречевой памяти увеличился до 4–5 элементов, что позволило детям понимать простые инструкции из 4–5 слов. Появилась возможность чтения открытых слогов и двухсложных слов из открытых слогов. В коммуникации возникла возможность участия в диалоге в виде однословных ответов, хотя сохранялись отдельные семантические нарушения.

В группе с последствиями нейроинфекции улучшились показатели языкового оформления высказывания: снизилась частота вербальных парафазий и семантических искажений, улучшилось понимание сложных грамматических конструкций при увеличении объёма речевого материала. Положительная динамика наблюдалась как в устной, так и в письменной речи. У участников с последствиями инсульта отмечено дальнейшее улучшение экспрессивной речи: уменьшение литеральных парафазий, упрощения артикуляционных программ, расширение объёма понимания развёрнутых инструкций. Наиболее выраженные изменения зафиксированы у участников с исходно более тяжёлыми нарушениями. Полученные данные свидетельствуют о дифференцированном характере восстановления речевых функций, зависящем от исходной степени неврологического дефицита.

Результаты коррекционного воздействия у детей после коррекционного воздействия на фоне последствий черепно-мозговой травмы, нейроинфекции и инсульта

|

Группа |

Исходные нарушения |

Коррекционные мероприятия |

Динамика после реабилитации |

|

Дети с последствиями ЧМТ (7–8 лет) |

- Моторная афазия средней степени тяжести - Спастико-паретическая дизартрия - Ограничение экспрессивной речи (2–3 слога) - Искажение гласных, литеральные парафазии - Снижение слухоречевой памяти (3–4 элемента) |

- 42 инд. логопедических занятия - 16 групповых занятий - 10 консультаций нейропсихолога - 12 занятий логоритмикой Всего: 80 занятий (5 раз/нед.) |

- Улучшение внутрисловного переключения - Появление слов сложной слоговой структуры - Улучшение артикуляции (губные, фрикативные звуки) - Слухоречевая память: 4–5 элементов - Чтение открытых слогов и двусложных слов - Участие в диалоге (однословные ответы) |

|

Дети с последствиями нейроинфекции |

- Системные нарушения языкового оформления - Вербальные парафазии - Семантические искажения - Трудности понимания сложных грамматических конструкций |

Индивидуально подобранная программа (аналогичный комплекс, но с акцентом на языковые структуры) |

- Снижение частоты вербальных парафазий - Улучшение понимания сложных грамматических конструкций Положительная динамика в устной и письменной речи |

|

Дети с последствиями инсульта |

- Субклинические речевые расстройства - Литеральные парафазии - Упрощение артикуляционных программ - Снижение понимания развёрнутых инструкций |

Менее интенсивная программа с упором на экспрессивную речь и понимание инструкций |

- Уменьшение литеральных парафазий - Расширение понимания развёрнутых инструкций - Улучшение плавности речи |

|

Общие изменения |

- Нарушение нейродинамики (истощаемость, колебания внимания) - Трудности зрительного контакта и переключения между видами деятельности |

- Комплексный междисциплинарный подход (логопеды, нейропсихологи, логоритмика) |

- Улучшение работоспособности и устойчивости внимания - Повышение мотивации, снижение протестных реакций - 100% посещаемость и выполнение домашних заданий |

В таблице отражены изменения речевых функций у детей после коррекционного воздействия на фоне последствий черепно-мозговой травмы, нейроинфекции и инсульта.

Статистический анализ показал значительное улучшение речевого статуса на фоне интенсивной реабилитации, особенно у детей с выраженной афазией. У всех участников отмечено улучшение нейродинамических показателей: повысились работоспособность и устойчивость внимания.

Мотивационный компонент также продемонстрировал положительную динамику: у всех детей увеличился интерес к занятиям, снизились протестные реакции, улучшилась концентрация внимания. Посещаемость занятий и выполнение домашних заданий составили 100%, что указывает на высокую вовлечённость семей в реабилитационный процесс.

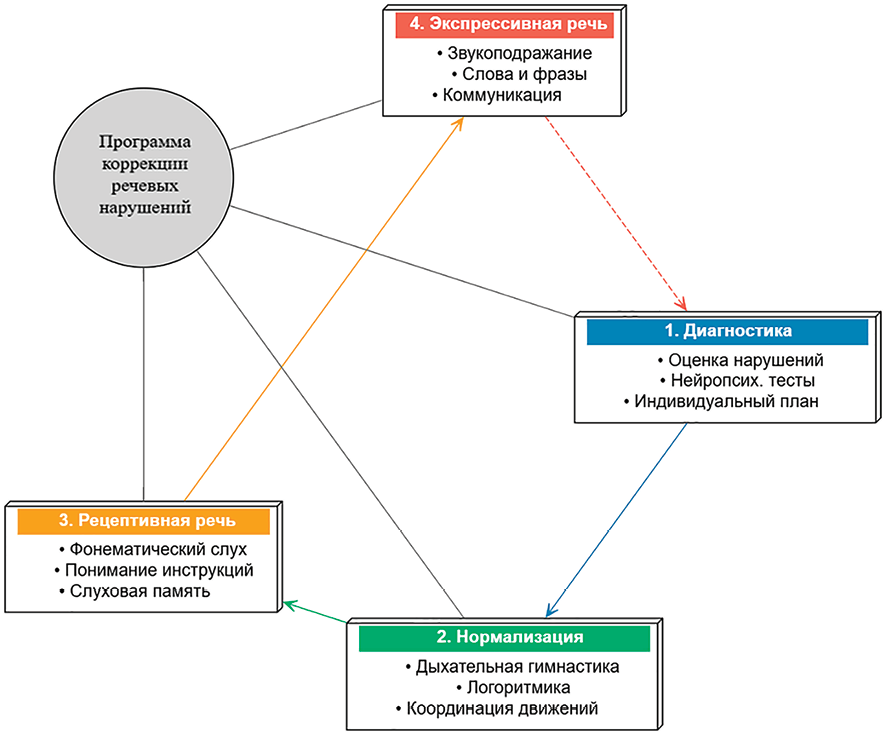

Разработанная реабилитационная программа для детей с речевыми нарушениями после нейротравмы направлена на восстановление речевой функции у детей с последствиями ЧМТ, нейроинфекций и инсультов. Её основу составляет комплексный междисциплинарный подход, объединяющий усилия логопедов, нейропсихологов и других специалистов. Программа включает несколько последовательных этапов.

Первый этап – комплексная диагностика, направленная на определение характера и степени речевых нарушений, а также выявление особенностей когнитивной сферы и нейродинамических процессов. На основе полученных данных разрабатывается индивидуальный коррекционный маршрут.

Второй этап предполагает нормализацию базовых функций, лежащих в основе речевого развития. Проводятся дыхательные упражнения для формирования речевого паттерна дыхания, а также задания на синхронизацию движений рук и артикуляционного аппарата, способствующие усилению кинестетического контроля и координации.

Структура многоэтапной реабилитационной программы для детей с речевыми нарушениями после нейротравмы Источник: составлено автором

Третий этап направлен на формирование и развитие рецептивной речи. Дети учатся различать фонемы, слова и инструкции разной степени сложности.

Параллельно ведётся работа по развитию слуховой памяти и пониманию устной речи в различных коммуникативных контекстах.

Завершающим этапом программы является формирование экспрессивной речи. Начиная с элементарных форм звукоподражания и ритмических повторов, дети последовательно осваивают произношение звуков, слов и предложений, постепенно переходя к осознанной речевой активности. Особое внимание уделяется развитию функциональной коммуникации в естественных повседневных ситуациях.

На рисунке представлена структура многоэтапной реабилитационной программы для детей с речевыми нарушениями после нейротравмы.

Программа предусматривает как индивидуальные, так и групповые формы занятий, что создает благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции. Родители активно вовлекаются в процесс: им предоставляются методические рекомендации для поддержки ребёнка в домашних условиях.

Регулярный мониторинг результатов обеспечивает возможность корректировки программы в соответствии с динамикой развития. Большинство детей показывают значительный прогресс: улучшается понимание речи, расширяется словарный запас, нормализуется произношение. Эти изменения способствуют более успешной социальной адаптации и интеграции в образовательную среду.

Программа продемонстрировала высокую эффективность у детей в возрасте 7–11 лет и может быть адаптирована для различных форм речевых нарушений после нейротравм.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности комплексного междисциплинарного подхода в реабилитации детей с последствиями нейротравмы. Анализ клинических случаев выявил индивидуальные особенности восстановления, обусловленные этиологией повреждения: черепно-мозговой травмой, нейроинфекцией или инсультом. Этиологические факторы определяют специфику речевых расстройств, однако у всех участников выявлена общая закономерность – нарушение нейродинамического компонента, выступающее как базовый дефицит, ограничивающий эффективность коррекционного воздействия.

Комплексный характер речевых нарушений, сочетающих афазические и дизартрические проявления, требует системного подхода к восстановлению. Наиболее выраженные результаты достигнуты при проведении интенсивной реабилитации объёмом 80 занятий, что подтверждает значимость количественного и временного факторов в коррекционной работе. Особенно высокий реабилитационный потенциал продемонстрирован детьми с последствиями ЧМТ, что указывает на возможность значительного восстановления речевых функций при условии адекватного и своевременного воздействия.

Важным аспектом является необходимость работы не только над речевыми навыками, но и над развитием коммуникативной компетенции в целом. Положительная динамика мотивационного компонента и снижение протестных реакций подчёркивают важность учёта эмоционально-личностных особенностей детей с нейротравмами.

Ключевыми принципами эффективной коррекции являются:

• интенсивность воздействия (минимально эффективный объём – 40 занятий, оптимальный – 80);

• сочетание индивидуальных и групповых форм работы;

• активное вовлечение семьи в реабилитационный процесс;

• соблюдение поэтапности восстановления – от рецепции к экспрессии;

• приоритетная работа над нейродинамическими процессами как фундаментом речевой деятельности.

Результаты исследования имеют высокую практическую значимость для системы специального образования и медицинской реабилитации. Разработанные принципы могут быть интегрированы в деятельность специализированных реабилитационных центров, способствуя повышению эффективности коррекционной работы.

Научно обоснованная минимальная эффективная интенсивность коррекции (40 занятий) и оптимальный объём (80 занятий) позволяют оптимизировать распределение ресурсов в здравоохранении и образовании, обеспечивая баланс между экономической целесообразностью и терапевтической эффективностью.

Новизна исследования заключается в:

• установлении приоритетности коррекции нейродинамических процессов как основы восстановления речевой деятельности;

• выявлении достоверной взаимосвязи между интенсивностью коррекционного воздействия и эффективностью восстановления речевых функций, что позволяет прогнозировать результаты и разрабатывать индивидуализированные программы реабилитации.

Полученные данные открывают перспективы для дальнейшего развития теории и практики коррекционной педагогики. Перспективным направлением является разработка технологий дистанционной реабилитации на основе геймификации и персонализированного подхода. Интеграция цифровых решений в коррекционный процесс позволит расширить доступность помощи и обеспечить непрерывность реабилитационных мероприятий.