Введение

Специфика жизни и труда в современном обществе, быстрое развитие науки и технологий, высокая динамика социальных процессов обусловливают необходимость формирования у подрастающего поколения соответствующих качеств личности, определяющих успешность решения жизненных задач – активности, способности к самостоятельной постановке целей и планированию действий по их достижению, умения организовывать свою работу и творчески ее выполнять, адекватно оценивать ее результаты.

Непрерывные изменения окружающей жизни требуют готовности не только к постоянному обучению, но также к самообразованию – самостоятельному поиску информации и познавательной деятельности, направленной на усвоение новых знаний и умений, овладение компетенциями.

Компетенции самостоятельной познавательной деятельности и самообразования формируются последовательно в течение всей жизни человека, но базовые умения и навыки должны быть усвоены еще в школе. Именно на этом этапе, по мнению А.В. Баранникова, должна формироваться творческая активность обучающегося, мотивация к самостоятельному приобретению знаний и способность к самоорганизации в условиях современного полиресурсного образования 1].

С точки зрения Н.В. Гречушкиной, самостоятельная учебно-познавательная, проектно-инновационная, поисково-исследовательская и научно-исследовательская деятельность старшеклассников должна быть неотъемлемым компонентом образовательного процесса. Она готовит обучающихся к непрерывному образованию на протяжении всей жизни, способу реализации ими собственного личностного и профессионального потенциала в будущем [2].

В исследованиях А.В. Хуторского способы целеполагания, планирования, реализации намеченного, навыки анализа, рефлексии, самооценки результатов обучения, которыми должны овладеть обучающиеся, рассматриваются в числе ключевых образовательных компетенций (учебно-познавательные компетенции). По мнению автора, на этапе школьного обучения необходимо формировать креативные навыки продуктивной деятельности: самостоятельного решения учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях [3].

Дальнейший процесс профессиональной подготовки, по мнению Е.А. Золотниковой и Г.И. Чижаковой, предполагает накопление опыта самостоятельной учебной деятельности и самообразования, постепенное развитие и совершенствование знаний, умений и навыков, составляющих основу компетенций. Следовательно, самообразование становится важнейшим фактором становления специалиста [4].

Е.С. Чеботарева отмечает, что уровень развития самообразовательной компетентности студента обеспечивает его готовность освоить программу высшего образования, а также влияет на профессиональную мобильность выпускника, способного в дальнейшем не только непрерывно повышать квалификацию, но и готового при необходимости изменить сферу профессиональной деятельности [5].

Вместе с тем, как указывают Ю.В. Прилепко и О.Д. Сальникова, проблема формирования компетенции самообразования наиболее остро встает в начальной стадии формирования всех видов образовательной (научно-исследовательской, проектной и т.д.) и профессиональной деятельности студентов [6].

Как отмечают П.В. Замкин, Т.И. Шукшина, Ю.А. Демяшкина, А.В. Дудников, практика обучения студентов первых курсов педагогического вуза показывает, что в процессе выполнения самостоятельных работ, подготовки и реализации проектов исследовательского характера у них нередко выявляется комплекс проблем: недостатки самостоятельного целеполагания; отсутствие планирования, несистематичность реализации самообразовательной деятельности; дефицит умений поиска необходимой информации и работы с ней. Обращает на себя внимание недостаточный уровень самомотивации и саморегуляции у значительного числа обучающихся, отсутствие саморефлексии [7].

В своЮ очередь, П.К. Кузьмичева, анализируя результаты проведенного диагностического исследования, отмечает недостаточный уровень сформированности ценностного отношения к самообразованию у выпускников педагогического вуза, что свидетельствует о том, что проблемы овладения компетенциями самостоятельной познавательной деятельности и самообразования не преодолеваются полностью в процессе профессиональной подготовки. Это является основанием для дальнейшего совершенствования организационно-педагогических условий их формирования [8].

По данным И.Б. Буяновой, С.Н. Горшениной, Ж.А. Каско, И.А. Неясовой, Л.А. Сериковой, для многих первокурсников проблемой является интеграция знаний из разных научных областей и их творческое применение в процессе выполнения нестандартных учебных заданий профессиональной направленности. Это свидетельствует о том, что сложившаяся практика обучения в классах не решает полностью задачи формирования у школьников базовых навыков самостоятельной познавательной деятельности, недостаточно мотивирует их к самообразованию [9].

Таким образом, возникает ряд противоречий:

– между требованиями общества к уровню сформированности компетенций самостоятельной познавательной деятельности и самообразования старшеклассников и ограниченностью соответствующего научно-методического обеспечения образовательного процесса;

– между современными требованиями системы профессионального образования к качеству компетенций самостоятельной познавательной деятельности и самообразования выпускников школы, необходимому для обеспечения преемственности в обучении, и демонстрируемым студентами реальным уровнем их сформированности.

Наличие указанных противоречий является свидетельством актуальности проблемы совершенствования научно-методического обеспечения работы по формированию компетенций самостоятельной познавательной деятельности и самообразования у школьников и обеспечения ее преемственности на этапе профессиональной подготовки.

Цель исследования – выявить уровень сформированности компетенций самостоятельной познавательной деятельности и самообразования у старшеклассников общеобразовательной школы и студентов-первокурсников; на основе сравнительного анализа полученных показателей выявить имеющиеся дефициты на разных уровнях подготовки и взаимосвязь между ними, обосновать необходимость и определить возможные направления совершенствования научно-методического обеспечения работы по формированию указанных компетенций.

Материалы и методы исследования

С целью выявления уровня сформированности элементов компетенций самостоятельной познавательной деятельности и самообразования у старшеклассников общеобразовательной школы и студентов-первокурсников автором было проведено экспериментальное исследование, включавшее два этапа:

– этап 1: исследование уровня сформированности компетенций самостоятельной познавательной деятельности и самообразования у старшеклассников на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. о. Саранск (апрель 2023–2024 учебного года);

– этап 2: исследование уровня развития компетенции самообразования у студентов-первокурсников на базе факультета психологии и дефектологии ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева» г. Саранска (март 2024–2025 учебного года).

На первом этапе исследования в экспериментальную группу вошел 31 обучающийся 10–11 классов (16 юношей и 15 девушек). При его проведении осуществлялось тестирование с использованием «Методики диагностики способностей к самообразованию и саморазвитию» (автор – В.И. Андреев) [10, с. 433]. Ответы испытуемых на вопросы методики соответствуют количеству баллов, определяющих уровень выраженности способности к самообразованию и саморазвитию в диапазоне: от «очень низкий уровень» (18–25 б.) до «наивысший уровень» (51–54 б.). Обследование проводилось индивидуально.

Во втором этапе исследования принимали участие 24 студента первого курса в возрасте 18–19 лет (2 юноши и 22 девушки). В число испытуемых были включены как выпускники МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Саранска, обследованные в ходе первого этапа экспериментального исследования (3 чел.), так и первокурсники, обучавшиеся ранее в других школах Республики Мордовия и Приволжского федерального округа. Для проведения обследования использовалась анкета «Определение уровня развития компетенции самообразования», разработанная Л.А. Альковой [11, с. 174]. Она направлена на выявление уровня сформированности практического опыта в планировании, организации, реализации самообразовательной деятельности, целеполагании и прогнозировании; выявлении опыта работы с инструментами самообразования. Был проведен прямой опрос в процессе индивидуального очного анкетирования.

Результаты исследования и их обсуждение

М.И. Поднебесова определила самообразовательную компетентность как качество личности, характеризующее способность субъекта к самостоятельной организации познавательной деятельности, которая направляется им на непрерывное саморазвитие (профессиональное и общекультурное) и самосовершенствование [12].

Л.М. Бронникова выделила взаимосвязанные компоненты компетентности самостоятельной познавательной деятельности и самообразования: мотивационно-личностный; когнитивный; информационно-коммуникативный; деятельностный; управленческо-регулятивный [13].

Ключевыми элементами формирования и развития компетенций самостоятельной познавательной деятельности и самообразования у школьников, как отмечают Е.А. Вьюн и В.В. Утёмов, являются поиск и усвоение информации без помощи учителя, ее критический анализ, а также развитие навыков самодисциплины и планирования [14].

В ходе первого этапа исследования автором были получены данные, на основе которых испытуемые (обучающиеся 10–11 классов) были распределены на группы по уровню способности к саморазвитию и самообразованию (рис. 1).

Качественный анализ полученных результатов показал, что у значительной части старшеклассников недостаточно сформированы умения самоорганизации, ограничена мотивация к самообразованию. Школьники, чьи показатели соответствовали среднему уровню (наиболее многочисленная группа – 48,4 %), отмечали недостаточную готовность осуществлять регулярное планирование своей работы на определенный период. Ведение ежедневника, составление планов в большинстве случаев рассматривалось ими как «пустая трата времени». Ни один из отвечавших не указал, что делает что-либо подобное регулярно. Участники исследования, продемонстрировавшие уровень способности к саморазвитию и самообразованию «чуть ниже среднего» (22,5 %), признавали, что им трудно «заставить себя» работать в соответствии с намеченной последовательностью действий и не нарушая временных рамок, даже если они были установлены с помощью родителей и педагогов. Они также отмечали, что трудности самоконтроля и неспособность скорректировать свое поведение с учетом важности решаемых самостоятельно учебных задач являются для них одним из наиболее серьезных препятствий в процессе подготовки к контрольным работам и выпускным экзаменам, затрудняют процесс самосовершенствования (например, «У меня мало силы воли и настойчивости. Знаю, что надо найти дополнительный материал и изучить, попробовать решать новые задания, но не могу себя заставить. Прочитаю учебник – и все…»).

Рис. 1. Распределение старшеклассников экспериментальной группы по уровню способности к саморазвитию и самообразованию («Методика диагностики способностей к самообразованию и саморазвитию») Источник: составлено автором по результатам данного исследования

Особого внимания заслуживает тот факт, что такие характеристики собственной личности, как «целеустремленность», «настойчивость» и «любознательность», в ходе сравнительной самооценки были выбраны только двумя испытуемыми (6,5 %). Другие старшеклассники чаще характеризовали себя как «доброжелательных», «преданных и верных друзей», «отзывчивых» и «справедливых», что указывает на сохранение для них приоритета общения как центральной жизненной сферы.

В ходе оценки полученных ответов было выявлено, что саморазвитие и самообразование не имеют высокой личностной значимости для испытуемых и занимают незначительное место в системе ценностей. Так, свободное время большинство из них «предпочитает проводить в общении с друзьями или родными», посвящает его своим увлечениям. При этом в числе любимых занятий лишь трое участников исследования (9,7 %) указали чтение. Подтверждением правильности данного вывода является то, что к числу приоритетных для себя значительная часть участников эксперимента не относила принцип «жить, чтобы больше знать и уметь». Предпочтение испытуемые отдавали варианту «живи и наслаждайся жизнью», а в качестве образца для подражания часто выбирался «человек, независимый и уверенный в себе», а не «много знающий и умеющий».

Старшеклассники, чьи способности к саморазвитию и самообразованию были оценены автором как «чуть ниже среднего» и «ниже среднего», чаще указывали на то, что они не знают и не могут точно определить типичные причины собственных ошибок и промахов. При этом они не устанавливают четкой зависимости между собственной настойчивостью и целеустремленностью в самообразовании и достижением академических успехов, способностью к самодисциплине и возможностью добиться в жизни того, о чем они мечтают в профессиональном и личном плане. Об этом свидетельствовал выбор ими ответа «как повезет» на вопрос об их уверенности в способности реализовать жизненные планы.

Результаты исследования также продемонстрировали наличие у некоторой части выпускников пассивной жизненной позиции, преобладающее стремление к получению благ и удовольствий без собственных усилий и отсутствие стремления к самообразованию у отдельных школьников с низким уровнем сформированности указанной способности (6,5 %). Подобный вывод обусловлен выбором обучающимися высказываний вида «…купил бы коттедж с бассейном, мебель, шикарную машину и жил бы в свое удовольствие».

Присутствие группы школьников с подобными установками, по-видимому, связано с тем, что продолжение обучения в старших классах было не их собственным выбором, а результатом выполнения родительской установки на получение впоследствии высшего образования из соображений «престижа». Косвенным подтверждением этого служили трудности с выбором варианта ответа и высказывания старшеклассников «…пока не знаю, что хочу делать в будущем», «не хочу себя заставлять» и им подобные.

Анализ результатов первого этапа экспериментального исследования показал, что уровень способности к саморазвитию и самообразованию, в частности мотивационно-личностных и управленческо-регулятивных компонентов – базовых для формирования компетенций самостоятельной познавательной деятельности и самообразования, достигнутый на этапе школьного обучения, у значительной части испытуемых недостаточен для успешной адаптации к современным требованиям профессиональной подготовки в вузе.

Второй этап экспериментального исследования был направлен на исследование уровня развития компетенции самообразования у бакалавров-первокурсников факультета психологии и дефектологии, обучающихся по профилю «Психология и педагогика инклюзивного образования».

Проектирование модели процесса инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья требует интеграции категориального аппарата и базовых теоретических положений, установленных и развиваемых самостоятельными областями педагогической науки (дошкольная педагогика, специальная педагогика и др.), психологии (общей и специальной), дефектологии. Практическая деятельность педагога в условиях инклюзивного обучения связана с постоянным поиском новых путей решения задач обучения, развития и воспитания лиц с особыми образовательными потребностями. Это обусловлено не только новизной самой области педагогики и наличием комплекса проблем, которые еще не нашли в ней своего научного разрешения, но также тем, что каждый такой обучающийся имеет уникальный набор физических и/или психических нарушений, что затрудняет разработку общих подходов и рекомендаций и требует от специалистов активного поиска индивидуальных способов педагогического воздействия.

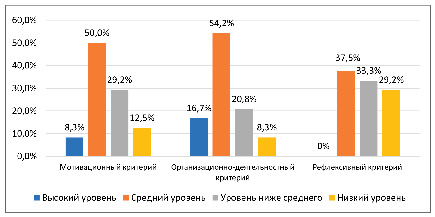

Рис. 2. Уровень сформированности компетенции самообразования у студентов-первокурсников экспериментальной группы (анкета «Определение уровня развития компетенции самообразования») Источник: составлено автором по результатам данного исследования

О.Д. Сальникова и Е.А. Бугаева подчеркивают, что формирование компетенции самообразования является важнейшим условием накопления и реализации подобного интегрированного знания и опыта практической деятельности у студентов, обусловливает их субъективное благополучие в новом социальном статусе [15].

Согласно мнению М.Б. Баликаевой, самообразование студентов составляет основу развития профессиональной компетентности: профессионального самосознания, самооценивания своих возможностей в сфере профессиональной деятельности, развитие умений и навыков самостоятельного построения индивидуального образовательного маршрута, принятие непрерывности саморазвития [16].

Количественные результаты, полученные в ходе обследования студентов-первокурсников на втором этапе исследования, представлены в рис. 2.

Анализ полученных данных показал, что большинство обучающихся понимают сущность самообразования как самостоятельной познавательной деятельности и имеют представления о ее характеристиках, определяющих успешность процесса – организованности, целенаправленности и систематичности. Почти половина участников анкетирования считала непрерывное самообразование необходимостью для себя, но связывала потребность в нем с возникновением ситуативных задач.

Характер ответов на вопросы блока, характеризующего развитие компетенций самообразования по мотивационному критерию, показал, что лишь незначительная часть студентов (8,3 %) на начальном этапе обучения рассматривает самообразование как важное условие самореализации в профессиональном отношении. В большей степени испытуемые склонны были видеть в этом качестве наличие высшего образования как такового.

Обучающиеся преимущественно оценивали свою заинтересованность в самообразовательной деятельности как среднюю или ниже среднего: ориентировались на выполнение заданий в рамках освоения программы обучения; отмечали готовность посещать дополнительные образовательные мероприятия по мере необходимости; указывали, что испытывают потребность в поиске нового нечасто, в зависимости от поставленных задач.

В целом уровень развития компетенций самообразования первокурсников по мотивационному критерию был оценен автором как недостаточный для успешного решения задач профессиональной подготовки и становления специалиста, готового к непрерывному самообразованию в дальнейшей карьере.

Оценка результатов обследования по организационно-деятельностному критерию позволила сделать вывод о том, что знания первокурсников о сущности и средствах, а также о методах и технологиях деятельности самообразования имеют недостаточно системный и глубокий характер. Они в значительной мере обусловлены предшествующим индивидуальным опытом самостоятельного познания для решения ограниченного числа задач, связанных с изучением особо значимых для обучающихся школьных предметов в ходе подготовки к итоговой аттестации и поступлению в вуз.

Ограниченность опыта самообразовательной деятельности (по отзывам участников анкетирования) обусловила относительно невысокую оценку ими собственного опыта в области самостоятельного отбора, обработки и интерпретации информации. Вместе с тем большинство испытуемых отметили достаточно высокий уровень готовности к использованию современных информационных технологий (например, искусственного интеллекта) в работе с ней, что, как полагают авторы, является отражением общей повышенной цифровой компетентности современной молодежи. Именно это позволило оценить уровень развития компетенций самообразования по организационно-деятельностному критерию как средний более чем у половины первокурсников (54,2 %).

Автором было отмечено, что к числу наиболее дефицитных для себя в реализации деятельности самообразования испытуемые относили следующие навыки организационного характера: управления собственным поведением; критической оценки личностных и временных ресурсов, а также рациональности их применения. Их недостаточность также может быть объяснена ограниченностью опыта самоорганизации и самоконтроля в реализации самообразовательной деятельности.

Для первокурсников экспериментальной группы характерна неготовность к рефлексии собственной самообразовательной деятельности. У большей части испытуемых уровень владения данными умениями был оценен как «ниже среднего» и «низкий» (20,8 и 8,3 % соответственно). Участники исследования отмечали, что обычно они «не тратят время» на рефлексию и оценку самообразовательной деятельности, редко самостоятельно осуществляют ее корректировку даже когда анализ проводится с помощью преподавателей. Это подтверждает, что она не рассматривается первокурсниками как приоритетная и личностно значимая.

Недостаточный уровень сформированности компетенций самообразования продемонстрировали как выпускники школы, обследованные на первом этапе эксперимента, так и те, кто обучался в других школах региона. Подобная ситуация не соответствует современным требованиям к подготовке специалистов системы образования, где непрерывное саморазвитие профессиональных и общекультурных качеств и самосовершенствование определяется как одна из базовых характеристик работника. Тем более она неприемлема для педагогов, которым предстоит трудиться в условиях инклюзивной образовательной практики, которая активно развивается и имеет много нерешенных вопросов, требует от участников процесса большой активности, готовности к постоянным изменениям, самообразованию и саморазвитию.

Заключение

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что существующие методы и организация работы по формированию компетенций самостоятельной познавательной деятельности и самообразования у старшеклассников не обеспечивают достижение уровня их сформированности, необходимого выпускнику для успешной адаптации к условиям современной профессиональной подготовки в условиях вуза и трудовой деятельности.

Недостаточное владение базовыми знаниями и умениями, недостаток практического опыта их самостоятельной реализации, неполное осознание их роли в достижении жизненных целей и личностной значимости, отсутствие достаточной мотивации самообразования – негативные характеристики, выявленные у значительной части испытуемых, говорят о недостаточной системности проводимой работы и необходимости совершенствования существующей модели формирования мотивационного, когнитивного и рефлексивного компонентов компетенций.

Сравнительный анализ данных, полученных при обследовании старшеклассников и студентов-первокурсников, указывает на необходимость определить и теоретически обосновать педагогические условия для эффективного формирования компетенций самостоятельной познавательной деятельности и самообразования у старшеклассников. Перспективным представляется совершенствование существующего и дальнейшая разработка научно-методического обеспечения применения метода проектов, в частности, на материале междисциплинарного характера, предполагающих интеграцию знаний из разных научных областей.