Введение

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация системы среднего профессионального образования (далее – СПО) в условиях реализации федерального проекта «Профессионалитет» – одной из инициатив в области социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Данный проект ориентирован на комплексную реструктуризацию региональных систем СПО с целью качественной подготовки кадров в соответствии с запросами реального производства в условиях импортозамещения [1; 2]. В этой связи во всех регионах страны функционируют и продолжают создаваться образовательно-производственные кластеры, ориентированные на интеграцию деятельности учреждений СПО и производственных предприятий, в интересах подготовки квалифицированных кадров, соответствующих актуальным требованиям экономики [3]. Благодаря этому работодатели получают возможность участвовать в создании образовательных программ, учебно-производственных комплексов и их реализации, в том числе за счет увеличения доли практического обучения в реальных производственных условиях. Вследствие этого в образовательных организациях профессионального образования создаются педагогические коллективы, которые должны быть способны реализовывать образовательный процесс в новых условиях, связанных с быстрым реагированием на изменения требований к профессиональной деятельности [4].

Новые условия профессиональной деятельности педагогов, отличающиеся от традиционных, требуют от них высокого уровня развития умений планировать, прогнозировать, проектировать, организовывать, управлять; а также исследовательских и творческих способностей. Ключевым фактором, определяющим успешность развития перечисленных профессиональных умений и способностей педагогов профессионального обучения, становится их инновационная деятельность, так как именно благодаря ей у педагога появляется возможность управлять своим профессиональным развитием и успешно адаптироваться к новым условиям осуществления учебно-воспитательного процесса. Глубокое понимание ценностей и целей современного среднего профессионального образования как интегративного процесса возможно при условии активной роли педагога в совершенствовании собственной не только профессиональной, но и универсальной компетентности. К некоторым её наиболее важным составляющим можно отнести: умение принимать решения гибко и нестандартно, эффективно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса, успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям профессиональной деятельности [5].

Инновационную деятельность следует рассматривать как один из эффективных способов реализации принципа развертывания опережающего образования в системе непрерывного совершенствования профессиональной компетентности педагога профессионального обучения и в соответствии с выбранной траекторией профессионального становления в течение профессионально активной жизни [6].

Актуальность предпринятого исследования подтверждается характеристиками соответствующих трудовых функций, представленных в Профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, среднего профессионального образования», который вступит в силу с 1 сентября 2025 г. [7].

Проблема исследования обусловлена противоречием между потребностями образовательных организаций профессионального образования в педагогах с высоким уровнем умений и способностей к инновационной деятельности и недостаточной разработанностью структуры и содержания понятия «готовность педагога профессионального обучения к инновационной деятельности».

Поэтому целью исследования является конкретизация содержания понятия «готовность педагога профессионального обучения к инновационной деятельности» и выявление его структуры.

Материалы и методы исследования

Основой для понимания сущности и выявления структуры готовности педагога профессионального обучения к инновационной деятельности явились идеи В.А. Сластёнина и Л.С. Подымовой, использующих в своих исследованиях личностный подход к интерпретации готовности педагогов к инновационной деятельности [8].

Методами исследования явились: изучение регламентирующих государственных документов; анализ и обобщение данных научно-педагогической литературы и результатов опытно-поисковой деятельности. Метод опроса в форме беседы применен с целью выявления содержания компонентов рассматриваемой готовности на основе анализа практической деятельности инновационно активных образовательных организаций среднего профессионального образования. В опросе приняли участие педагоги 11 колледжей и техникумов Пермского края.

Результаты исследования и их обсуждение

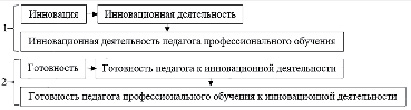

Термины, составляющие исследуемое понятие, схематично представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Термины, составляющие ключевое понятие исследования Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Сущность понятия «инновация» авторы раскрывают с разных точек зрения, обобщение которых позволило прийти к заключению, что это не только создание принципиально чего-то нового, но и переосмысление собственной деятельности. С педагогической точки зрения в аспекте предпринятого исследования это понятие означает создание новшеств в содержании, методах, средствах, формах, технологиях, системе управления образовательной деятельностью.

Инновационную деятельность Г.Б. Паршукова характеризует как целенаправленный педагогический процесс, основанный на осмыслении особенного опыта профессиональной деятельности в интересах получения новых знаний, благодаря которым происходят изменения в образовательной системе в целом [9]. В.И. Слободчиков отмечает, что инновационная деятельность педагога является не только способом сознательной и упорядоченной активности по трансформации педагогической практики, но и средством достижения положительных изменений в самом субъекте данной деятельности [10].

Под инновационной деятельностью педагога профессионального обучения в рамках данного исследования понимается творческая деятельность по разработке и внедрению в практику подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена педагогических новшеств в содержании профессиональной подготовки, его структуре, обоснованном выборе форм, методов, средств и технологий, обеспечивающих практикоориентированность и интенсификацию профессионального образовательного процесса в условиях федерального проекта «Профессионалитет».

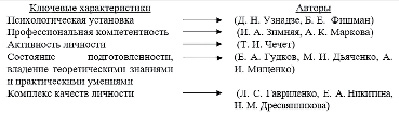

Понятие «готовность» современные ученые трактуют по-разному. Ключевые характеристики этого понятия, которые показаны в работе Т.И. Сергеевой [10], приведены на рисунке 2.

В понимании понятия «готовность» в аспекте профессиональной педагогики авторы солидарны с Ю.В. Боленко и Г.Н. Фомицкой [11, с. 37], которые определяют его как систему мотивов, знаний, установок, волевых и эмоциональных компонентов, обеспечивающих способность педагога успешно выполнять профессиональные обязанности.

Само понятие «готовность педагога к инновационной деятельности» интерпретируется современными учеными с разных позиций.

По мнению Е.Э. Воропаевой, готовность педагогического работника к инновационной деятельности предполагает его активность для улучшения собственной работы в соответствии с должностными обязанностями посредством осуществления учебно-воспитательного процесса, имеющего инновационную направленность [12; 13].

Рис. 2. Ключевые характеристики понятия «готовность» Источник: составлено авторами на основе [10]

Готовность педагога к инновационной деятельности, по мнению Т.И. Сергеевой, предполагает определенный уровень сформированности личностных и профессионально значимых качеств, а также мотивов, знаний, умений и навыков, необходимых для успешной деятельности по разработке и внедрению в педагогический процесс новых, эффективных способов решения актуальных проблем [14].

В.А. Сластенин, Л.С. Подымова характеризуют рассматриваемое понятие как комплексное качество личности, благодаря которому обеспечивается эффективность профессиональной деятельности педагога [8].

Принимая представленные выше определения в качестве аналогов и учитывая особенности работы образовательных организаций СПО в образовательно-производственной среде кластера «колледж – предприятие», готовность педагога профессионального обучения к инновационной деятельности авторы понимают как интегративное качество личности, характеризующееся внутренним побуждением к деятельности по созданию, внедрению и распространению педагогических инноваций в содержании профессиональной подготовки, его структуре, в обоснованном выборе форм, методов, средств и технологий, обеспечивающих практикоориентированность профессионального образовательного процесса, обусловленную специфическими запросами к деятельности будущего специалиста среднего звена на обладающем особенностями технологии и оборудования реальном производстве конкретного предприятия, и интенсификацию данного процесса в условиях федерального проекта «Профессионалитет».

Систематизация работ вышеуказанных исследователей, анализ реальной практики деятельности инновационно активных образовательных организаций среднего профессионального образования Пермского края [15] позволили определить структурные компоненты готовности педагога профессионального обучения к инновационной деятельности: когнитивный, мотивационный, деятельностный, рефлексивный.

Когнитивный компонент готовности педагога профессионального обучения к инновационной деятельности предполагает наличие знаний, необходимых для успешного решения конкретных практических проблем посредством собственных педагогических инноваций: знания о методологии педагогического исследования, сущности ключевых понятий и закономерностей инновационной деятельности, прогрессивных образовательных технологиях.

Мотивационный компонент – включает ценностные установки педагога профессионального обучения к нововведениям, желание осуществлять опытно-поисковую деятельность, понимание целевых ориентиров своей инновационной работы, интерес к педагогическим инновациям и их внедрению в собственную педагогическую практику.

Деятельностный компонент – предполагает наличие способностей у педагога к поисковой активности, владение навыками проектирования и реализации новых технологий и иных педагогических новшеств; умение самостоятельно подбирать и применять методы исследования, планировать и осуществлять опытно-поисковую работу в интересах выявления результативности авторских наработок.

Рефлексивный компонент – проявляется в умении анализировать и обобщать результаты, полученные в ходе грамотного, уместного применения инструментально-измерительных материалов, с целью оценки эффективности авторских педагогических воздействий, выявления преимуществ опытной педагогической деятельности и создания условий для совершенствования достигнутых авторских наработок.

Эти компоненты можно рассматривать в качестве основы для определения актуальных направлений развития профессиональной компетентности конкретного педагога в аспекте становления его исследовательской позиции в рамках индивидуальной траектории повышения профессионального мастерства, а также критериев для оценки уровня развития готовности педагогов к инновационной деятельности.

Одним из направлений деятельности по формированию такой готовности педагогов техникумов и колледжей Пермского края является их научно-методическое сопровождение, реализуемое в рамках сетевого взаимодействия Центра опережающей профессиональной подготовки Пермского края, Уральского государственного педагогического университета и Пермского государственного национального исследовательского университета.

Основными формами этой работы являются семинары (вебинары); онлайн-совещания; консультации; рассылка участникам сети инновационных, информационных и методических материалов; экспертиза научно-исследовательских, методических, учебных материалов; научно-практические конференции; научное сопровождение инновационной деятельности педагогов; подготовка и издание научной и методической продукции.

Благодаря сетевому взаимодействию вышеназванных учреждений в Пермском крае реализуется научно-методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов 11 колледжей и техникумов. В качестве наиболее перспективных с точки зрения актуальности и практической значимости следует отметить следующие инновационные проекты: «Организационно-педагогические условия оценки качества образования в рамках реализации образовательных программ среднего профессионального образования» (Пермский институт железнодорожного транспорта – филиал Уральского государственного университета путей сообщения»); «Условия успешной профессионализации студентов образовательной организации СПО» (Верещагинский многопрофильный техникум); «Сетевое взаимодействие как механизм интеграции школьного образования, профессиональной подготовки и производства в условиях инновационного развития СПО» (Уральский химико-технологический колледж).

Инновационная деятельность педагога образовательной организации современной системы СПО имеет значительный потенциал для его профессионального становления по мере развития универсальных и профессиональных компетенций. Вызывает уверенность то, что особые условия реализации образовательного процесса, в том числе кадровое партнёрство и социальное сотрудничество профессиональных образовательных организаций и предприятий отраслевой экономики региона, осуществляемые на основе инновационных проектов педагогов, создают предпосылки для подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена по востребованным специальностям.

Заключение

В результате проведенного исследования конкретизировано понятие «готовность педагога профессионального обучения к инновационной деятельности». При этом внимание акцентировано на потенциальных возможностях инновационной деятельности педагога как способа не только успешного решения задач учебно-воспитательного процесса, совершенствования взаимодействия в системе «колледж – предприятие», но и развития профессионально важных качеств педагога образовательной организации СПО в соответствии с его предпочтениями и особенностями современных требований к профессиональной деятельности. Практическая значимость проведенного исследования определяется возможностью применения полученных результатов для совершенствования готовности педагогов профессионального обучения к инновационной деятельности в совокупности её когнитивного, мотивационного, деятельностного, рефлексивного компонентов, что обуславливает развитие инновационного потенциала учреждения среднего профессионального образования и не может не оказывать положительного влияния на повышение качества подготовки специалистов среднего звена.

Полученный гуманитарный продукт создает предпосылки для продолжения исследования в направлении разработки и обоснования организационно-педагогических условий совершенствования рассматриваемого вида готовности педагогов профессионального обучения с использованием ресурсов региональной системы повышения квалификации педагогических работников.