Введение

Опираясь на историю развития комплексных подходов к лечению детей, можно отметить, что ещё в 60-х годах ХХ века исследователи и практикующие врачи указывали на то, что полноценная помощь детям с рядом нарушений тех или иных психо-физических функций должна осуществляться путём междисциплинарного подхода и совместной (разноуровневой и межведомственной) помощи как родителям, так и детям. При этом как в конце ХХ, так и в начале ХХI вв. вопросы реабилитации рассматривались самыми различными специалистами – как педагогами, так и врачами, а также государственными деятелями и работниками социальных служб. Но вопрос о межведомственном взаимодействии в отношении реабилитации инклюзии и интеграции детей с рядом осложнений так и не был решён. Сегодня все процессы трансформации общества неразрывно связаны, что говорит о необходимости создания системы передачи информации из различных инстанций для ее оперативного использования. И если рассматривать проблемы работы с детьми, то необходимо понимать, что сегодня специалисты по различным направлениям переходят к новому стандарту, основанному на комплексном подходе к реабилитации пациентов, в частности, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и учёте принципа индивидуализации [1].

Актуальность исследования заключается в том, что существует проблема обеспечения преемственности медико-социальной и психолого-педагогической работы между образовательными, медицинскими и социальными организациями. Решение данного вопроса в России становится приоритетной задачей государства, которое заинтересовано в обеспечении успешного развития и коррекции детей с ОВЗ. Одной из актуальных проблем является отсутствие налаженной системы координации и сотрудничества, кросс-функционального взаимодействия между логопедами, дефектологами, социальными работниками, психологами и другими специалистами разных типов учреждений. Низкие показатели взаимодействия приводят к тому, что снижается качество и эффективность логопедического, психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей, нуждающихся в помощи.

Целью исследования является изучение механизмов преемственности структурных подразделений, занимающихся обеспечением населения в области здоровья, образования и полноценной жизни.

Материал и методы исследования

Предмет исследования – преемственность в работе между учреждениями здравоохранения, образования и социальной сферы.

Методологическим основанием статьи является комплексный подход. При подготовке работы использовались общенаучные, описательный, аналитический методы исследования, в рамках которых была изучена общедоступная, а также аналитическая и статистическая информация.

В исследовании был проведён анализ полученных из научной литературы данных, что позволило провести сравнение возможностей структурных подразделений в области взаимодействия и помощи семьям, столкнувшимся с необходимостью реабилитации детей с ОВЗ. Последующие синтез и обобщение информации позволили сделать выводы и выдвинуть ряд предложений по оптимизации существующей системы взаимодействия структурных элементов системы социального обеспечения населения в области здоровья и образования.

Результаты исследования и их обсуждение

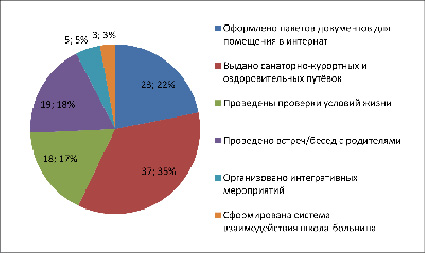

Известно, что сегодня главной целью социума является сохранение психического и физического здоровья молодого поколения. Специалисты все больше задумываются о комплексном подходе в данном вопросе, основываясь на здоровом образе жизни, создании комфортной среды для лечения, реабилитации и развития детей и подростов, а именно детей с ОВЗ [2]. Между тем комплексная реабилитация, включающая медицинские, педагогические и психологические направления, является ключевым условием полноценного развития детей с ограниченными возможностями здоровья и их успешной социализации. Особую значимость в этом процессе занимает логопедическая помощь, поскольку речевые и коммуникативные нарушения часто сопровождают различные категории ограниченных возможностей и могут существенно затруднять обучение, а также взаимодействие с окружающей средой. При этом анализ доступных данных показывает, что услуги социальной поддержки развиты лучше, чем реабилитационные (рисунок).

Как показано на рисунке, социальная поддержка семей с детьми с ОВЗ не может ограничиваться материальной стороной вопроса. Необходим комплекс мер, который включает лечебные, психологические, педагогические, а также социальные мероприятия по отношению к таким детям, что подчёркивает значимость изучения проблем преемственности между учреждениями здравоохранения, образования и социальной сферы по различным направлениям работы с детьми с ОВЗ, в том числе и в направлении логопедической помощи.

Стоит отметить, что главным аспектом механизма коммуникации специалистов системы здравоохранения, образования и социальной сферы может стать интегрированная база знаний и материалов, обеспечивающая эффективное и быстрое межведомственное взаимодействие. Сегодня появляются различные нормативно-правовые акты на федеральном, региональном и местном уровне, регулирующие систему помощи детям с ОВЗ как в учреждениях здравоохранения, так и в системе образования, системе социальной защиты населения, в рамках деятельности организаций Министерства культуры Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации.

Предоставление мер поддержки семей с детьми с ОВЗ Источник: составлено автором

Если говорить о преемственности в работе между учреждениями, то более целесообразно опираться на принципы и положения Международной классификации функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ): критерии определения уровня курации, оценка реабилитационного статуса, установление реабилитационного диагноза, оценка реабилитационного потенциала [3].

МКФ составляет научно-методическую основу комплексной реабилитации и абилитации. В свою очередь, она является стандартом Всемирной организации здравоохранения в аспекте измерения состояния здоровья лиц с ОВЗ, их активности как на индивидуальном уровне, так и на уровне социума. Несомненно, МКФ со временем будет совершенствоваться [4].

С другой стороны, сегодня в рамках межведомственного взаимодействия популярной становится методология биопсихосоциального подхода. Важно понимать, что суть его заключается в концепции трехуровневой системы последствий болезни. Специалистами должны учитываться не только биологические последствия заболевания, но и социальные и психологические последствия. Таким образом, ребёнку должна оказываться в рамках реабилитации комплексная медико-социальная и психолого-педагогическая помощь. С точки зрения принципов МКФ, оценка функционирования таких детей должна учитывать различные аспекты их жизнедеятельности, включая образование, социальную адаптацию и т.д. [5].

Безусловно, качество высшего медицинского образования обеспечивает эффективность практического здравоохранения, но в то же время отсутствие соответствующего нормативно-правового сопровождения показывает неготовность социальных служб к полноценному обеспечению процессов информационного обмена.

Подтверждение данному мнению, распространённому среди специалистов, можно увидеть на примере стационарного отделения Центра патологии речи и нейрореабилитации города Ярославль, который был открыт в 2010 году и имеет несколько направлений работы с детьми с ОВЗ. Такие специалисты, как дефектологи, логопеды, психологи взаимодействуют с родителями, через них находят контакты со школами и в комплексе решают некоторые задачи осуществления нейрореабилитационного процесса. В учреждении формируется специальный распорядок мероприятий/занятий/этапов, на которые разбивается день и все это проходит на основе комплексного подхода с учётом индивидуальных особенностей пациента, школьного распорядка и предписаний врачей. Были рассмотрены результаты работы центра в течение 2023-2024 учебного года. За это время специалисты центра провели:

800 консультаций (в рамках которых были как совместные работы невролога и логопеда, так и отдельные встречи);

300 консультаций в режиме онлайн (не все пациенты могут свободно посещать центр в связи с разными обстоятельствами и была предоставлена услуга дистанционного консультирования);

250 встреч с родителями, которые не справляются с проблемами детей с ОВЗ, организованы группы поддержки и проведены коллоквиумы по обсуждению насущных проблем.

В Центре патологии речи и нейрореабилитации г. Ярославля основные услуги предоставляются на платной основе, однако отдельные категории граждан могут воспользоваться бесплатными консультациями в рамках реализации программ государственной поддержки.

Можно выдвинуть предположение, что при соблюдении всех процедур и мероприятий с участием всех специалистов, в частности логопеда, возможно с большой долей вероятности наблюдать положительные результаты в реабилитации и динамике речевого развития, формирования когнитивных функций у детей. Однако на данном этапе такое решение является проектом на будущее. Это связано с тем, что необходимо внедрение интегративных технологий логопедической реабилитации. Специалисты нуждаются в нормативно-правовом и методическом сопровождении скоординированной работы на всех рассматриваемых уровнях [6, 7].

Современная практика показывает, что логопедическая реабилитации детей с последствиями очаговых поражений мозга основана на дифференцированном и индивидуальном подходе к каждому. Во-первых, логопед формулирует программу и выбирает способы логопедической помощи. Программа определяется из анализа сохранных и нарушенных составляющих коммуникативно-речевой системы. Во-вторых, специалист комплексно оценивает потенциал различных нейромодулирующих технологий, которые можно применить в конкретном случае. Среди актуальных и эффективных на практике технологий необходимо выделить: мультимодальную, сенсорную, транслингвальную стимуляции, интегрированный нейромоторный, нейрокогнитивный и нейрологопедический тренинг, технологии биологической обратной связи (БОС) и другие. В-третьих, скоординированная работа мультидисциплинарной реабилитационной команды (МРК) и логопедов оценивает потенциальные возможности комплексного воздействия на нейропластичность мозга. В свою очередь, коммуникативно-речевая логопедическая терапия в современной системе нейрореабилитации играет значимую роль для восстановления пациента и его дальнейшей социализации в обществе после болезни [8].

Однако при условии отсутствия конкретных принципов взаимодействия между логопедами, педагогами, родителями и другими участниками работы с детьми с ОВЗ комплексный подход является вопросом времени, так как без него добиться эффективной реабилитации затруднительно [9].

Специалисты отмечают, что комплексный подход – это не только работа на междисциплинарном уровне, но также учёт образовательных и социальных проблем детей из рассматриваемой группы. Низкий уровень коммуникации часто становится причиной изоляции, что мешает инклюзии детей в среду сверстников, а решение этой проблемы может помочь взаимодействию учителя-логопеда с другими специалистами [10].

С другой стороны, не все исследователи указывают на первостепенное значение работы педагогов, часть отмечают важную роль семьи. Именно семья создаёт определённую среду, в которой растёт и развивается ребёнок, а под воздействием родителей формируется его личность. Следовательно, с родителями также должны совместно работать различные специалисты.

Социальные работники могут оказывать консультативную помощь в бытовом плане и в организации досуга. Логопеды, педиатры, дефектологи должны проводить индивидуальные консультации и повышать информационную компетентность родителей по вопросам заболевания, реабилитации и прогнозам на будущее [11]. Педагоги-психологи в школе должны создавать психолого-педагогические условия для социализации детей в коллективе сверстников, его адаптации при переходе из начальной школы в среднюю школу и т. д. Таким образом, кросс-функциональное взаимодействие учреждений образования, социальной сферы и здравоохранения с учётом комплексного подхода к реабилитации рассматриваемого контингента могут способствовать быстрому выздоровлению и восстановлению социальных функций. Стоит отметить, что в современных условиях данное взаимодействие отмечается в редких случаях, чаще зависит от желания самих специалистов помочь. Сегодня нет системного подхода к комплексной реабилитации детей с ОВЗ, что требует пересмотра данного вопроса на федеральном уровне с целью обеспечения своевременной и максимально эффективной помощи детям с ОВЗ [12].

Так, на примере флагманской площадки проекта госпитальных школ «Учим Знаем» (г. Москва) можно увидеть следующее: применение междисциплинарного подхода в психолого-педагогическом сопровождении детей, которые нуждаются в длительном лечении, в частности, в условиях стационара, выражается в активном взаимодействии с их родителями, педиатрами и воспитателями/учителями (в зависимости от возрастной группы). Соответственно, комплексная задача заключается в адаптации образовательного пространства под особые индивидуальные потребности учащегося. Так, для детей с ОВЗ выстраивается индивидуальный образовательный маршрут с учётом результатов психолого-педагогических диагностик, медицинских показаний и рекомендаций врачей [13].

И, несмотря на то, что сегодня существуют успешные проекты, которые реализуют систему преемственности и межведомственного сотрудничества, такие школы и центры можно найти в крупных городах РФ, в то время как в большинстве территориальных единиц сохраняются проблемы, связанные не только с межведомственной преемственностью, но и с наличием соответствующего нормативного сопровождения, методических разработок и кадров.

Заключение

Подводя итог можно отметить, что несмотря на то, что в современной практике взаимодействия различных учреждений существует проблема преемственности в работе с детьми с ОВЗ, также постепенно возникают организации, которые стремятся минимизировать разрыв между учебными заведениями, а также больницами и социальными службами. Кроме того, сегодня утверждена единая методическая база на основе концепции МКФ, которая должна обеспечивать решение ряда вопросов, связанных с взаимодействием различных специалистов, в частности, в направлении логопедической работы с детьми с ОВЗ. Но, первыми кто оказался заинтересован в их реализации оказались коммерческие центры.

Следовательно, необходима разработка междисциплинарной и межведомственной стратегии по работе и оказанию помощи детям с ОВЗ, которая будет соответствовать как потребностям населения, так и возможностям государственных учреждений. В этой связи важно подчеркнуть, что такие характеристики индивидов, как нестабильность состояния, особенности нейрофизиологической организации психической деятельности в условиях нейротравмы и др., определяют необходимость разработки новых интегративных алгоритмов логопедической помощи. Опираясь на государственную поддержку важно закрепить необходимость методических разработок по внедрению инновационных техник в работу как с детьми, так и с их родителями. Такой комплексный подход может оказаться наиболее эффективным в плане создания межведомственного взаимодействия и повышения уровня инклюзии и интеграции детей с ОВЗ в общество их реабилитации.