Введение

В настоящее время вектор школьного обучения направлен на формирование способностей ребенка не только знать и применять правила орфографии, уметь репродуцировать и продуцировать тексты различного уровня сложности, но и способностей уметь декодировать смысл высказываний, содержащих различные лексические конструкции и средства выразительности. Таким образом, обучение ориентировано на формирование гармонично развитой личности, способной к осуществлению полноценного процесса коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми, а также обладающей возможностями получать знания из различных информационных источников с вариативной лексической наполняемостью. В условиях речевой патологии реализация данной задачи встречает ряд сложностей, одной из которых является несформированность в условиях речевого дизонтогенеза процесса декодирования и продуцирования речевых высказываний со скрытым смыслом, содержащих фразеологизмы [1].

В настоящее время, учитывая условия и требования современного инклюзивного образования, следует уделить особое внимание трудностям овладения младшими школьниками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) различными академическими знаниями [2, 3]. Особого внимания заслуживают дети с недоразвитием всех компонентов языковой системы при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте, поскольку именно они составляют превалирующую часть младших школьников, требующих специально организованных образовательных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. Процесс декодирования вербальной информации, а также специфика распознавания смыслов текстовых сообщений [4–6], способы формирования навыков понимания прочитанного, а также методики обучения чтению [7–9] в современной системе образования являются приоритетными направлениями как практической, так и научной деятельности в области специального (коррекционного) обучения учащихся с ОВЗ.

Как отмечает Л.В. Дубенчук, фразеологизмы не только придают речи выразительность и эмоциональность, но и наполняют ее образностью и национальным колоритом. Взаимодействие с фразеологическими оборотами способствует развитию связной речи, актуализирует и пополняет лексикон, помогает точнее передавать и транслировать собеседнику свои мысли и эмоции [10].

С.Н. Цейтлин в своих исследованиях экспериментально демонстрирует наличие дисбаланса между атипичным речевым развитием при сохранной когнитивной деятельности и вторично возникающими трудностями в освоении речеязыковых компонентов и логико-грамматических операций языковой системы [11]. Как отмечает Е.В. Белобородова, на процесс декодирования скрытых смыслов у детей с недоразвитием речи влияет целый ряд трудностей, а именно недостаточность семантического структурирования, ошибки выявления скрытого смысла, дефицитарность в продуцировании вторичных наименований, ситуативность интерпретирования смысла и пр. [12].

Важными факторами являются личный опыт человека, уровень его лексикона (как в качественном, так и в количественном аспектах), владение грамматическим строем речи, уровень сформированности фонетико-фонологической компетентности и мотивация для осуществления данного процесса. Если хотя бы один компонент будет отсутствовать или не соответствовать возрастной норме, то распознавание смысла речевых высказываний может протекать с ошибками или не осуществиться полностью. Наиболее остро эта ситуация выявляется при взаимодействии с фразеологическими оборотами, обладающими не только специфической лексикой и грамматической константностью, но и скрытым смыслом [13–15].

Целями исследования являлись разработка для младших школьников с общим недоразвитием речи (ОНР) диагностической методики выявления и описания трудностей декодирования речевых высказываний, содержащих фразеологизмы, а также создание модели логопедического воздействия по преодолению выявленных специфических трудностей.

Материалы и методы исследования

В рамках педагогического исследования автором была разработана диагностическая методика выявления трудностей декодирования речевых высказываний со скрытым смыслом, в состав которых включены фразеологизмы. Для проведения диагностической методики были привлечены 120 младших школьников 9 лет с речевой патологией и 120 обучающихся с нормотипичным речевым развитием. Данная методика позволила выявить, описать и систематизировать ошибки декодирования речевых высказываний со скрытым смыслом. Диагностическая методика включала в себя две серии заданий, направленных на выявление уровня декодирования речевых высказываний со скрытым смыслом, в составе которых есть фразеологизмы: первая серия отражала умение оперировать скрытыми смыслами в рамках взаимодействия с предложениями, вторая серия раскрывала данное умение при взаимодействии с текстами. По результатам диагностической методики были применены методы математической статистики, позволившие автору наглядно доказать, что большинство обучающихся с недоразвитием речи допустили превалирующее число ошибок на уровне декодирования глубинного смысла речевых высказываний, а именно были зафиксированы трудности распознавания внутреннего смысла речевого сообщения, в отличие от уровней декодирования общего и поверхностного смыслов.

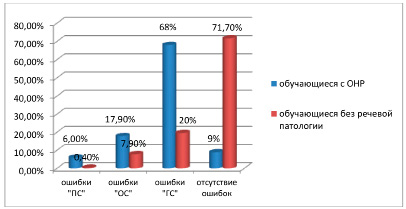

Рис. 1. Результаты выполнения детьми заданий двух серий эксперимента, % обучающихся

В рамках исследования автором была зафиксирована разница в уровне декодирования предложений и текстов у детей как с недоразвитием речи, так и с нормальным уровнем речевого развития, что подтвердило выдвигаемую гипотезу и способствовало созданию разноуровневой системы предъявления речевого материала, организованного как в форму предложений, так и в форму текстов, которые содержат фразеологизмы.

По результатам анализа данных диагностической методики автором были выделены четыре уровня сформированности способности декодирования речевых высказываний со скрытым смыслом. Отличительной чертой каждого из уровней является наличие специфической реализации распознавания скрытого смысла речевых высказываний с фразеологизмами. Автором были выявлены и описаны следующие уровни сформированности способности декодирования речевых высказываний со скрытым смыслом:

• оптимальный уровень, предполагающий безошибочное распознавание скрытых смыслов;

• недостаточный уровень, при котором допускается наличие ошибок декодирования глубинного смысла речевых высказываний (ошибки «ГС»);

• неудовлетворительный уровень, отличающийся преобладающим количеством ошибок декодирования глубинного и общего смысла речевых высказываний (ошибки «ГС» и «ОС»);

• критический уровень, характеризующийся наличием ошибок декодирования как глубинного, общего, так и поверхностного смысла речевых высказываний (ошибки «ГС», «ОС» и «ПС»).

Проведенные анализ и статистическая обработка количественных показателей двух серий (рис. 1) выявили, что 71,7% учащихся с нормальным речевым развитием успешно выполнили предлагаемые задания, в отличие от их сверстников с речевой патологией, из которых только 8,9% смогли дать верные ответы. Автором было описано значительное расхождение в цифровых эквивалентах между сериями заданий при сохранном ранжировании результатов по уровням декодирования, а именно самое большое количество неверных ответов отмечалось на уровне декодирования глубинного смысла высказывания в обеих группах школьников, самые малочастотные ошибки были связаны с уровнем декодирования поверхностного смысла высказываний.

На основании полученных показателей реализации диагностической методики автором была разработана модель логопедического воздействия по формированию умения декодировать речевые высказывания, содержащие фразеологизмы, для младших школьников с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития). Также автором был проведен анализ используемых в образовательной практике учебно-методических комплексов и данных о возможностях школьников к оперированию фразеологизмами. Были сформированы две группы (группа экспериментального обучения (ГЭО) и контрольная группа (КГ)) как для реализации разработанной модели, так и для проведения сравнительного анализа результатов независимой диагностики по итогам обучения. Каждую из выделенных групп составили по 60 обучающихся в возрасте 9–10 лет (младшие школьники третьего класса общеобразовательной школы), проходящих обучение по АОП 5.1 (Адаптированной образовательной программе), согласно заключениям ЦПМПК.

Школьники КГ посещали традиционные логопедические занятия по устранению нарушений устной и письменной речи. Обучающиеся ГЭО, помимо этого, получали логопедическую помощь с использованием разработанной модели.

Организация и содержание модели были представлены тремя последовательно реализуемыми этапами, отражающими логопедическую работу по формированию умений декодирования поверхностного, общего и глубинного смыслов высказываний. На каждом этапе автором реализовывалось несколько концептуально важных задач, решение которых в совокупности способствовало формированию необходимых умений. Так, для первого этапа «Формирование умений декодирования поверхностного смысла высказываний» основными разделами логопедической работы являлись: формирование понимания лексического состава фразеологических оборотов; семантизация фразеологизмов; формирование умения идентифицировать фразеологизмы при аудировании и чтении; формирование умения восстанавливать семантическую целостность высказываний, в составе которых есть фразеологизмы. Второй этап – «Формирование умений декодирования общего смысла высказываний» – включал в себя реализацию задач по формированию умений находить идентичные по смыслу предложения с фразеологическими оборотами, находить противоположные по смыслу предложения, в составе которых есть фразеологизмы, обобщать речеязыковые конструкции с фразеологизмами одной лексической единицей. На третьем этапе – «Формирование умений декодирования глубинного смысла высказываний» – ключевыми разделами логопедической работы были: формирование способности декодировать и восстанавливать деформированные варианты текстов со скрытым смыслом, в составе которых есть фразеологизмы.

Для осуществления каждого этапа автором были разработаны специальные упражнения и задания, позволяющие проработать как уровень предложений, так и уровень текстов. Речевой материал подбирался с учетом не только возрастных и программных требований, но и с учетом речевых возможностей обучающихся.

С целью реализации дифференцированного подхода для каждого младшего школьника, вовлеченного в экспериментальное обучение, был определен этап вступления в коррекционно-развивающую работу. Определение этапа было обусловлено предварительно полученными результатами констатирующего исследования. Так, обучающиеся, которые испытывали трудности декодирования поверхностного смысла высказывания, проходили обучение по всем этапам разработанной модели; обучающиеся, допустившие ошибки на уровне декодирования общего смысла высказывания, дебютировали со второго этапа, минуя первый. Младшие школьники, испытывающие трудности с декодированием глубинного смысла высказывания, вовлекались в коррекционно-развивающую работу на третьем этапе. Организованная таким способом коррекционно-развивающая работа позволила обучающимся целенаправленно получить помощь на том уровне декодирования смысла, который не был сформирован или осуществлялся с затруднениями.

Разработанная модель не только содержит систему заданий и упражнений, но и включает компонент, связанный с организацией специализированных видов помощи в процессе логопедического воздействия, а именно: стимулирующая, организационная, направляющая, обучающая помощь. Процесс оказания помощи был организован последовательно в соответствии с потребностями и индивидуальными возможностями каждого обучающегося.

Результаты исследования и их обсуждение

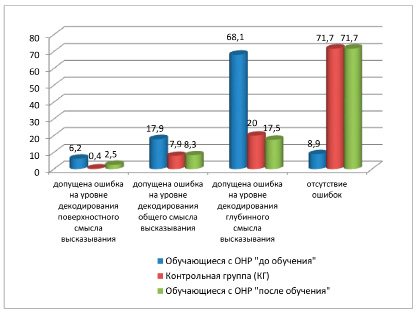

По итогам реализации всех проведенных мероприятий обучающиеся ГЭО продемонстрировали успешную реализацию заданий по восстановлению семантической целостности фразеологизмов, нахождению противоположных и идентичных по смыслу предложений. Автор выявил успешное выполнение заданий по восстановлению пропущенных слов в предложениях с фразеологическими оборотами, умение заменять их одной лексической единицей, идентичной по смыслу всему фразеологическому обороту, а также продуктивную работу с заданиями на распознавание и соотнесение текстов с фразеологизмами и восстановление деформированных текстов с фразеологизмами. Обращаясь к статистическим данным, автор отмечает, что обучающиеся ГЭО успешнее выполнили задания диагностической методики по сравнению со школьниками КГ, что отражено на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов выполнения заданий в соответствии с уровнями формирования декодирующей способности в процессе речевой деятельности КГ и ГЭО до и после обучения, % обучающихся

Проведенная статистическая обработка данных подтверждает эффективность разработанной автором коррекционной модели, демонстрируя числовой разрыв показателей в пользу минимизации количества обучающихся, допустивших ошибки декодирования речевых высказываний, в группе экспериментального обучения по сравнению с обучающимися контрольной группы.

Заключение

При подведении итогов реализации модели логопедического воздействия по формированию умения декодировать речевые высказывания, содержащие фразеологизмы, следует отметить, что у младших школьников с недоразвитием речи автором были зафиксированы значительное улучшение показателей оперирования речевым материалом, в состав которого включены фразеологизмы, повышение уровня сформированности умений декодирования смысла высказываний, как на поверхностном, так и на глубинном этапах, что доказывает эффективность и практическую значимость данной модели для коррекционно-развивающей работы с обучающимися с речевой патологией.