Введение

Традиционно обучение иностранному языку вызывает у обучающихся большие трудности, так как от них требуется не только овладеть значительным количеством лексических единиц, грамматических структур изучаемого языка, но и успешно применить их в своей иноязычной устной и письменной речи. В связи с этим ключевыми задачами педагогики в рамках преподавания иностранного языка становятся поиск новых, а также адаптация существующих методов, методик и приемов обучения с целью создания ситуаций, способствующих освоению, запоминанию, сохранению и продуктивному воспроизведению материала на иностранном языке. Под пристальным вниманием в связи с этим находится в настоящий момент мнемоника, позволяющая презентовать иноязычную лексику и грамматику в структурированном виде, что значительно упрощает процесс их освоения, запоминания и последующего использования обучающимися в устной и письменной речи на иностранном языке.

Цель исследования – проанализировать существующие приемы мнемотехники с позиции их релевантности для преподавания грамматики немецкого языка и определить приемы, подходящие для работы над категорией рода существительных.

В соответствии с этим в работе поставлены следующие задачи: а) дать обзор дефиниций понятий «мнемоника», «мнемотехнический прием»; б) изучить специфику функционирования человеческой памяти и проанализировать модели памяти; в) конкретизировать и описать мнемотехнические приемы, релевантные для работы с категорией рода имен существительных в немецком языке.

Материалы и методы исследования

В научной литературе существует большое количество дефиниций понятия «мнемоника». Так, например, Э.К. Юсупова определяет мнемотехнику как «комплекс упражнений, увеличивающих общий объем памяти путем образования ассоциативных связей и облегчающих запоминание нужной информации» [1]. По мнению М.А. Зиганова, «мнемотехника представляет собой когнитивную стратегию, основанную на использовании визуальных ассоциаций для последовательной кодировки и хранения информации в человеческом мозге. Этот метод учитывает естественные процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информации и предоставляет полный контроль над данными процессами» [2,с. 5]. Аналогичной точки зрения придерживается и Р.Л. Солсо, который рассматривает мнемотехнику как когнитивные стратегии и методы, направленные на оптимизацию процессов кодирования и ретенции информации в памяти, а также на ее последующее воспроизведение [3,с. 248]. В педагогическом процессе мнемотехника находит реализацию в приемах, рассматриваемых в качестве отдельных инструментов, направленных на активизацию процессов восприятия, запоминания, сохранения и/или извлечения из памяти знаний.

Таким образом, мнемотехника, ставя своей целью создание связей между уже имеющимся и новым опытом, знаниями, стимулирует запоминание и воспроизведение данных с опорой на кодирование информации, предполагает создание ассоциаций, особую систематизацию, классификацию поступающей информации [4] и представляет собой «искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций» [5, с. 85]. Ассоциации и зрительные образы, в свою очередь, впоследствии могут «быть переведены на рефлекторный (автоматический) уровень припоминания», освободившись «от вспомогательных зрительных образов» [2, с. 6]. В процессе формирования указанных ассоциаций, систем и классов большую роль играют эмоциональный компонент, индивидуальный жизненный опыт, культурные особенности и традиции, умение выстраивать логические связи и находить аналогии, развитость образного мышления, что подкрепляет формирующиеся связи, обеспечивает сохранение информации с учетом работы всех видов памяти и предполагает быстрое извлечение нового знания и успешное его использование. Речь идет главным образом о том, что приемы мнемотехники стимулируют работу человеческой памяти, становятся катализаторами для процессов кодирования и декодирования информации, основываясь на личностной специфике и предпочтениях обучающегося и предполагая, что «природная память у всех людей разная» [5, с. 80]. Суть данных приемов заключается в активации работы памяти и механизмов запоминания.

В связи с этим необходимо обратиться к феномену человеческой памяти – явлению многоаспектному, способному сохранять весь пережитой опыт, преломлять его в жизненную историю, связывать с последующими знаниями, переживаниями, впечатлениями и таким способом обеспечивать целостность личности. Память, как отмечает М.А. Зяблицева, успешно поддается тренировке, в результате чего совершенствуются механизмы запечатления, обработки, сохранения и воспроизведения информации как в качественном, так и в количественном и скоростном параметрах [5, с. 8–10]. В контексте данной работы особое значение получает процесс осмысленного запоминания, предполагающий намеренное построение ассоциаций, выстраивание логических связей, цепочек между новой, подлежащей проработке информацией и уже имеющимися в памяти знаниями. Воспроизведение же, в свою очередь, рассматривается как результат успешного запоминания, в рамках которого происходят узнавание и/или собственно воспроизведение, актуализация и применение нового знания [5, с. 21–22]. В контексте вышесказанного заслуживает внимания четырехкомпонентная модель рабочей памяти, предложенная Аланом Бэддели и предполагающая возможность осуществления контроля потока информации от так называемого центрального исполнителя к «фонологическому циклу», «эпизодическому буферу» и «визуально-пространственному блокноту» и обратно [6, с. 15–31]. Именно «центральный исполнитель» одновременно задействует рабочую и долговременную память, координируя, дополняя, систематизируя информацию, формируя образы, являясь, таким образом, катализатором процессов запоминания и долговременного хранения знаний. В свою очередь, визуальный и звуковой каналы служат основой для ряда мнемотехнических приемов, а их включенность в процессы памяти является основой эффективности указанных приемов.

Мнемическое запоминание представляет собой процесс, включающий четыре этапа.

1. Кодирование (преобразование) элементов (чисел, слов и правил) в зрительные образы. Эти образы формируются в соответствии с определенными правилами. На этом этапе происходят раскрытие и уточнение значения, формообразование и первичные понимание, закрепление и употребление [7, с. 22–23].

2. Слияние в воображении полученных образов и формирование навыка образования ассоциации.

3. Использование определенных мнемотехнических схем.

4. Запоминание последовательности информации, которая сохранятся в течение долгого времени в памяти [2, с. 19].

В научной литературе существует большое количество классификаций мнемотехнических приемов, однако наиболее полной, по мнению авторов работы, является классификация, разработанная В.Д. Шадриковым и Л.В. Черёмошкиной. Исследователи выделяют следующие мнемотехнические приемы [8, с.98]:

1) группировка – мнемотехнический прием, который основывается на сопоставлении учебного материала по ассоциациям, внешним признакам и смысловому содержанию;

2) классификация – мнемотехнический прием, который заключается в распределении понятий, явлений и предметов в соответствии с их общими признаками;

3) опорные пункты – мнемотехнический прием, подразумевающий выделение определенных частей (цифровых данных, сравнений, вопросов, примеров, тезисов, дат, заголовков и т.д.) из целого;

4) мнемический план, суть которого заключается в применении комплекса упражнений, включающих различные поддержки опорных пунктов, обусловленных внутренними и внешними смысловыми связями;

5) ассоциации – мнемотехнический прием, заключающийся в определении связей, которые основаны на сходстве, противоположности или смежности;

6) аналогия – мнемотехнический прием, согласно которому необходимо находить в понятиях, явлениях и предметах, которые разительно отличаются, определенные сходства;

7) схематизация – мнемотехнический прием, предполагающий обобщенное или упрощенное представление изучаемого материала с помощью схематичного описания или изображения явлений, объектов, предметов;

8) достраивание изучаемого материала – мнемотехнический прием, основанный на объединении разрозненной информации с помощью вербальных посредников, локальных привязок, связок и т.д. [8, с. 98].

В связи с этим следует отметить, что в большинстве своем приемы мнемотехники используются для успешного освоения лексического материала, а также информации содержательного характера. При этом, однако, они имеют большой потенциал для работы с грамматикой в общем и грамматикой иностранного языка в частности. Как известно, грамматический строй, правила и, в особенности, исключительные случаи требуют максимальных усилий и времени для освоения, закрепления и последующего успешного использования в речи и часто предполагают монотонное, однообразное повторение материала. В свою очередь, именно мнемотехнические приемы, например рифмизиция, создание логических цепочек, шифров, образов и иное, позволяют по-иному посмотреть на процесс овладения грамматическим строем иностранного языка, включая в процесс словесно-логическую, образную, эмоциональную, двигательную память.

Результаты исследования и их обсуждение

Категория рода имен существительных представляет особую сложность в процессе изучения немецкого языка. Так, еще М. Твен писал про указанный ранее язык: «У каждого существительного свой род, но не ищите здесь ни логики, ни системы; а посему род каждого существительного в отдельности нужно вызубрить наизусть. Иного пути нет» [9]. Маркером рода в немецком языке выступает артикль: для мужского рода der, для женского рода – die, для среднего рода – das. Необходимость запоминать артикль вместе с усваиваемым существительным – одно из ключевых правил, способствующих успешному овладению немецким языком. Это продиктовано тем фактом, что артикль как служебная часть речи несет информацию о роде, падеже, количестве репрезентируемого предмета, а также служит своего рода указателем на известность/неизвестность говорящему предмета, связан с прагматикой высказывания, а также способен «передавать видовую семантику» [10]. В противовес словам М. Твена необходимо отметить, что принадлежность существительного к тому или иному роду, с одной стороны, обусловлена наличием половых признаков объекта номинации. С другой стороны, выделяют еще ряд критериев, которые указывают, к какому роду относится слово – среднему, женскому или мужскому. Целесообразной в рамках работы с категорией рода имен существительных при изучении немецкого языка видится работа в двух проекциях. С одной стороны, мнемотехнические приемы могут служить основой для систематизации и успешного освоения грамматических правил, затрагивающих определение рода лексических единиц. С другой стороны, речь идет о возможности использовать ряд приемов для работы именно с существительными в ходе освоения обучающимися определенных лексических тем (например, «Einkäufe», «Natur», «Gesundheit» и т.д.), классифицируя, группируя и интерпретируя их в контексте и в рамках учебных ситуаций.

Можно выделить несколько способов систематизации и запоминания грамматической информации, например создание интеллект-карт, логических цепочек, символов, ассоциаций, квази-слов, зрительная визуализация изучаемого материала. В свою очередь, Л.В. Мамедова в своей работе в качестве наиболее эффективных мнемотехнических приемов для работы с иностранным языком выделяет метод кодирования по первой букве, рифмизацию, метод пространственной привязки [4], что предполагает функционирование памяти и ее процессов в соответствии с ее законами: осмысления, интереса, установки контекста, объема знаний, повторения. Применительно к категории рода в немецком языке максимально действенными могут оказаться приемы рифмизации, создания квази-слов и зрительная визуализация. Эти приемы наряду с другими мнемотехниками подходят для работы с родом имен существительных и могут быть использованы как для запоминания групп лексических единиц, принадлежащих к мужскому, женскому или среднему роду, так и для освоения существующих закономерностей относительно рода существительных в немецком языке.

Так, в рамках изучения лексических единиц по предложенной теме целесообразным может быть создание рифмовок с лексемами одного рода. Подобные рифмы могут быть представлены как парами слов, так и укрупненными группами и получать свое развитие в стихотворениях.

Ср.: die Wand – die Hand, der Magen – der Wagen, die Flasche – die Tasche, das Netz – das Gesetz, die Pracht – die Macht – die Schlacht и т.д.

Während der Schlacht // Hat er seine Macht // Und auch die Pracht // Verloren.

Обращаясь к использованию квази-слов, следует вспомнить удачный способ создания выдуманных, несуществующих единиц из суффиксов. Как известно, в немецком языке некоторые морфемы являются идентификаторами рода имен существительных. Так, например, -ung, -ei, – keit, – heit, – anz, – schaft и ряд других – это морфемы-маркеры лексических единиц женского рода. Из них можно составить слово die Keitungheit или расширить его, введя все перечисленные выше суффиксы женского рода и получив die Keitungheitanzeischaft. Таким образом, запомнив определенное квази-слово, можно без усилий идентифицировать родовую принадлежность лексем Fröhlichkeit, Kindheit, Zeitung, Distanz и прочих, в составе которых есть суффиксы – элементы данного квази-слова.

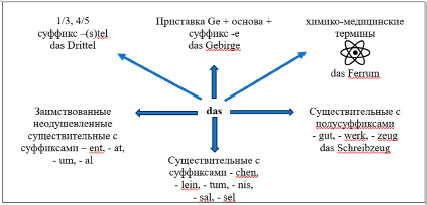

Отдельного внимания заслуживают интеллект-карты, призванные систематизировать новую информацию, задействующие образное мышление, фантазию обучающихся. Несомненно, подобные карты эффективно работают при изучении лексического материала, однако могут быть полезны и в освоении грамматической стороны языка. Систематизация правил, исключительных случаев в грамматике немецкого языка происходит с опорой на законы функционирования памяти, в рамках которых следует осознать цель (для чего запоминается информация), понять необходимость данного действия, суметь сконцентрировать внимание на преподаваемом материале, включая в образовательный процесс элементы повторения и осмысления [5, с. 81–83]. Создание структуры изучаемого правила и наполнение данной структуры значимой информацией, примерами не только позволяют систематизировать новые знания, но и стимулируют образное мышление (когда в разрабатываемых картах грамматические явления подкрепляются схемами, иллюстрациями, фигурами и т.д.), воображение, формируют логические связи, что способствует запоминанию данных, формированию связи между новыми знаниями и уже хранящимися в памяти и последующей активизации данных знаний [6, с. 124–125]. Особое значение имеют интеллект-карты в том случае, когда надо запомнить грамматические конструкции, структуры, например в морфологии, когда возможно определение рода существительного по словообразовательной форме. Примером служит карта, разработанная для лексем среднего рода и предполагающая группировку морфем с учетом семантического компонента и включающая примеры (рисунок).

Отдельного внимания заслуживает работа, связанная с запоминанием рода имен существительных, в рамках которой затрагивается морфологический состав лексических единиц. Речь в данном случае идет о создании и развитии «моделирующего мышления студента» [11], в рамках которого, помимо формирования знания относительно рода существительного, происходит усвоение семантики определенных морфем, расширяется «модельный» запас» [11], что впоследствии призвано стимулировать овладение языком в целом и его грамматическим строем в частности. Особое значение здесь приобретает словесно-логическая память, предполагающая запоминание и воспроизведение языковых формул, сочетаний.

Использование интеллект-карт в рамках активизации знаний, грамматических правил, систематизации грамматических явлений возможно как при работе в группе, так и в рамках индивидуального обучения. При групповой работе рекомендуется следовать следующему алгоритму: обучающиеся в рамках мозгового штурма указывают на способы репрезентации изучаемого явления (в данном случае – определение рода имен существительных по входящей в состав лексемы морфеме) в речи, систематизируя информацию в виде карты и объединяя полученные результаты в общую интеллект-карту. В данном случае предусматривается возможность продолжительной работы над изучаемым явлением, когда на первом занятии формируются индивидуальная и групповая карты, а на следующем – информация в картах дополняется, анализируется, репрезентируется перед аудиторией одним или несколькими обучающимися. С целью последующего успешного запоминания и сохранения изучаемого материала в долговременной памяти рекомендуется проговорить представленное в виде схемы, запечатленное на интеллект-карте правило в рамках смоделированной ситуации, инициированной конференции, выступления и т.п. [6, с. 160].

Групповая работа с формальными признаками рода имен существительных при изучении немецкого языка эффективна при использовании мнемотехнического приема «Цепочки слов», когда один из обучающихся произносит слово, в структуре которого есть морфема – маркер рода, следующий обучающийся повторяет произнесенную лексему и добавляет свою: die Lehrerin, die Situation, die Malerei, die Union и т.д.

Интеллект-карта к теме «Средний род существительных» Источник: составлено авторами

Отдельных усилий при запоминании требуют исключительные случаи, не подпадающие под общее правило. Так, в немецком языке названия материков, стран, городов и островов – среднего рода. Однако среди общего пласта лексем с указанной семантикой выделяют особые случаи:

1) государства, страны, провинции – женского рода, оканчивающиеся на -ei, -ie, -e;

2) некоторые государства мужского рода (например, der Iran, der Irak, der Sudan и т.д.);

3) некоторые государства множественного числа (например, die USA и т.д.).

Трудность в запоминании в данном случае можно преодолеть, используя мнемотехнический прием «метод мест», заключающийся в следующем: обучающийся придумывает свое пространство, в котором страны-исключения располагаются в определенной отдаленности от изучающего немецкий язык в зависимости от его индивидуальных предпочтений, ассоциаций, связанных с данными странами, эмоций. Подобный визуальный образ станет базой для успешного процесса запоминания иноязычного материала.

В качестве альтернативного метода запоминания рода имен существительных можно использовать ассоциативные карты, разработка которых основана на формировании искусственных ассоциаций и создании картинок, предметы в которых сгруппированы на основе принадлежности к определенному роду, а в качестве слова-символа выбирается одна из лексем данного рода. Так, при изучении темы «Natur» обучающемуся необходимо овладеть объемным лексическим материалом, твердо усвоив существительные и их род. В качестве возможного мнемотехнического приема целесообразно использовать следующий: из предлагаемого к изучаемой теме списка слов следует выбрать лексемы – символы для существительных мужского, женского и среднего рода и сгруппировать вокруг них остальные единицы, например das Feld для группы слов среднего рода и das Gras, das Heu, das Schädlingsmittel, das Kalb, das Schaf и пр. Последующая работа с ассоциативными картами предполагает разработку ассоциативных ситуаций, в рамках которых лексемы одного рода привязываются друг к другу и включаются в общую историю [12]. В качестве варианта работы с лексикой, принадлежащей к определенному роду, можно предложить создание предложений и рассказов с данными словами. Абсурдность, фантазийность и выдуманность образов и ситуаций в данном случае будут играть роль катализатора процесса запоминания.

Создание естественных и искусственных ассоциаций, которые могут быть представлены, как утверждает М.А. Зяблицева, ссылаясь на Дж.А. Мюллера, в виде ассоциаций-обобщений, ассоциаций-определений, могут ранжироваться по сходству, звучанию, контрасту, находиться в отношениях «часть – целое», выражаться в рамках подчинительного или эгоцентрического ответа, иметь обобщающий или дополняющий характер либо выступать в качестве производных однокоренных слов [5, с. 95–96], задействует при этом в разной степени образную память. Образы должны быть крупными, объемными, цветными, детальными. Обладающие данными свойствами образы максимально стимулируют процесс запоминания нового. Чем ярче ассоциация, тем продуктивнее процесс запоминания нового.

Использование цветовых ассоциаций не означает, что существительные мужского рода следует маркировать синим, женского рода – красным, а среднего – серым, хотя и не исключает подобного приема для фиксации в памяти принадлежности слова к одному из родов. Выбор цвета для идентификации существительных определенного рода может быть индивидуально и ситуативно обусловлен, связан с явлением синестезии, максимально задействует образную память и предполагает построение ассоциативных связей между ощущениями разной природы: цветовое ощущение накладывается на слуховое, визуальное и т.п. Так, например, наложение индивидуальных ассоциаций между процессом обучения и открытием нового, креативностью, прогрессом и соотнесение упомянутого с зеленым цветом будет служить объяснением того, что отдельные обучающиеся предпочтут выделить в учебных тетрадях лексемы die Lehre, die Prüfung, die Promotion, die Forschung указанным цветом.

Дидактический потенциал ассоциаций и ассоциативных карт оптимально использовать при освоении существительных омонимов. При этом важно научить обучающихся формировать образы, связанные с омонимичными единицами, погружая их в контекст и дополняя значимыми деталями. Формируя картинки-ассоциации для существительных омонимов, например для лексем die See – der See, der Kiefer – die Kiefer, der Band – das Band, можно говорить о результативной работе, в рамках которой форма лексической единицы, его грамматические особенности и семантика объединяются и систематизируются в когнитивном пространстве обучающихся.

Заключение

Использование приемов мнемотехники предполагает задействование всех законов функционирования памяти, а именно: закона осмысления, закон интереса, закона установки, закона контекста, закона объема знаний, закона повторения. Мнемотехника является эффективным средством для запоминания и закрепления информации в целом и грамматических категорий, единиц и структур изучаемого иностранного языка в частности. Благодаря использованию различных приемов запоминания на уроках иностранного языка не только облегчается процесс запоминания иноязычной грамматики обучающимися, но и развивается их творческое мышление, растут мотивация и интерес к изучению языка.

В качестве максимально эффективных мнемотехнических приемов для обучения грамматике немецкого языка в общем и для освоения категории рода имен существительных в немецком языке в частности можно выделить: использование интеллект-карт, создание ассоциативных карт, работу с естественными и искусственными ассоциациями, введение в процесс обучения квази-слов, применение приемов «цепочка слов», «метод мест», рифмизация. Указанные дидактические инструменты позволяют повысить капацитет памяти, стимулируют ее работу, обогащают модельный запас словообразовательных средств.