Введение

Настоящее исследование посвящено вопросам преподавания философии в медицинском вузе в рамках парадигмального подхода с учётом концепции надпрофессиональных навыков. Современная высшая школа ориентирована на обучение конкурентоспособных и востребованных специалистов, обладающих определенными компетенциями и профессиональными знаниями, умениями и навыками. Продолжающаяся в настоящее время дифференциация наук требует от специалистов навыков интегрирования знаний из разных областей науки, способности легко переходить в смежную отрасль исследования или практической деятельности. Необходимо развитие надпрофессиональных навыков, или soft skills, которые не привязаны к определенной отрасли знания и являются ярчайшей характеристикой универсальной природы человеческого познания. Важно умение действовать в режиме неопределенности и быстро оценивать изменение условий, умение управлять процессами и работать в команде, равно как и брать на себя лидерские функции, коммуникативные навыки и готовность к межкультурной коммуникации [1, с. 29]. А вот базисом надпрофессиональных компетенций является мышление – критическое, системное, творческое, связанное с эмоциональным интеллектом. Развитие мышления, как и тысячелетия до сегодняшнего дня, невозможно без изучения философии и других гуманитарных наук [2, с. 28]; данный тезис, по мнению авторов, можно считать ядром образовательного процесса.

Цель исследования – актуализировать и оптимизировать преподавание «Философии» в медицинском вузе в рамках парадигмального подхода в контексте современных федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, с учётом востребованных в современности надпрофессиональных навыков.

Материал и методы исследования

Материалом данного исследования являются результаты более чем тридцатилетнего опыта преподавания курса «Философия» в Ивановском государственном медицинском университете. В методологии исследования можно выделить теоретические методы (парадигмальный подход (создание парадигмальной матрицы); системный подход; сравнительный анализ для поиска закономерностей и логики образовательного процесса) и эмпирические методы (включают лонгитюдное наблюдение, анкетирование студентов по вопросам преподавания дисциплины и заинтересованности в обучении – 320 человек студентов 2 курса ИГМУ, май 2025 год).

Результаты исследования и их обсуждение

В современных условиях философия выступает как путь совершенствования мышления обучающихся, развития системного подхода и навыков критического осмысления информации. Парадигмальный подход предполагает понимание основных философских парадигм, анализ их основополагающих принципов и предпосылок становления, влияния на бытие человека и общества, сопоставление и сравнение парадигм, выявление их сильных и слабых сторон, т.к. философия – это базовая мировоззренческая наука, вершина гуманитарного знания. Чтобы обучение философии в вузе стало связующим фактором, базой, объединяющей как гуманитарные науки, так и профильные дисциплины, важно учитывать как актуальные потребности общества, так и интересы обучающихся. Особенно это значимо в медицинском вузе, ибо изначально, у истоков формирования, медицина и философия были неразделимы. В настоящем исследовании предлагается новый парадигмальный подход к предмету «Философия» в области высшего профессионального медицинского образования с учётом концепции надпрофессиональных навыков. Авторы исходят из следующего понимания роли философии в формировании личности будущего профессионала, которое изложено Васильевым Б.В. и Ситниковой В.Д.: будущий специалист должен получить важные философские компетенции, а именно умение самостоятельно мыслить в своей профессиональной деятельности, способность критично анализировать и оценивать информацию, системно рассматривать задачи в своей профессиональной сфере. Тем самым философия осуществляет ценностную ориентацию выпускника высшей школы, помогает ему сделать правильный жизненный выбор, т.к. благодаря философской рефлексии фундаментальные вопросы человеческого бытия получают чёткое мировоззренческое решение [3, с. 37].

Существующая модель рабочих программ по курсу «Философия» опирается все еще на базовые принципы конца 90-х гг. ХХ века. Этот стандартный подход, бесспорно, прекрасное наследие для формирования новой парадигмы образовательного процесса по всем гуманитарным дисциплинам. Такое понимание излагает Банкерова Е.И., по её мнению, философия даёт знания по важным проблемам, таким образом формируется мировоззрение студента, это заставляет задуматься над смыслом бытия, помогает найти своё место в жизни [4, с. 46].

Принципы традиционной педагогической парадигмы высшей школы исходят из интересов и потребностей социума, направленности на профессиональность, компетенции специалистов. Особенность курса «Философия» в том, что он не формирует напрямую узконаправленные профессиональные знания, умения, навыки. Поэтому не каждому студенту понятно: для чего ему философия? Тысячелетиями лучшие умы человечества и люди разных профессий обращалась к философии как базису познания мира, миропонимания в целом, находили в ней вдохновение как для научных и духовных систем, так и для обыденной жизни. Чтобы стать философом (мудрецом), недостаточно формально «вызубрить» термины, понятия по определённой теме. Важно осознать и понять их смысл, сделать выводы для себя, «пропустить» через своё «Я». Поэтому главная задача курса философии – это формирование философского мышления, философского взгляда на бытийность.

Одним из несомненных вызовов современности, стоящих перед лицом всего человечества, является критическое мышление в условиях увеличения и расширения информационных потоков и развития искусственного интеллекта. Информационные технологии с их быстрым поиском любых знаний и возможностью фиксировать большие объемы информации, казалось бы, стали своеобразным «освобождением» от интеллектуального труда с его необходимостью вдумчивого чтения, запоминания и поиска информации, но фактически развитие искусственного интеллекта спровоцировало отказ от критического рационализма, от анализа информации и принятия самостоятельных решений. Следовательно, можно говорить о новом цивилизационном скачке, это формирование нового типа людей, которых американский популяризатор цифровых технологий Марк Пренски остроумно окрестил «цифровыми аборигенами» (Digital Natives) [5]. Современное студенчество и есть те самые «цифровые аборигены», чье детство совпало с развитием информационных технологий, вследствие чего они способны к интуитивному мышлению, быстроте обработки информации и многозадачности, но проигрывают поколению учителей – «цифровым иммигрантам» (Digital Immigrants) в способности к критическому анализу информации, пониманию проблемы соотношения, мышления и сознания [6].

Развитие цифровых технологий, широкий поток информации и множество возможностей визуализации способствуют «уходу» людей от культуры текста. Текст подменяется картинкой, классическая логика причинно-следственных связей хаосом ассоциаций. Задача курса философии – дать студентам понимание того, о чем пишет Марк Пренски, что технология не заменит интуицию, а здравый смысл, способности решения проблем и ясный моральный компас [7].

Печальной тенденцией последних трех лет становится использование студентами чат-ботов при создании научно-исследовательских проектов. Искусственный интеллект подменяет творческую природу научного исследования, при этом студенты оказываются неспособны к простейшей верификации полученных от искусственного интеллекта текстов. На занятиях по философии это может стать своеобразной «точкой роста», когда предметом группового мозгового штурма становится поиск фактических ошибок, допущенных искусственным интеллектом, и поиск возможности избежать подобного. Интересным ракурсом рассмотрения проблемы коммуникации человека и искусственного интеллекта, по мнению авторов, становится рассмотрение проблем киберэтики [8, с. 236]. Но это позволяет лишь в малой степени нивелировать вред, который наносит человеку разумному современная информационная среда.

Это возвращает нас к идее об особой роли философии как системообразующего звена в современном преподавании в высшей школе. Миссия философии – научить мыслить. И здесь важно изучение наследия великих мыслителей, философов.

Важнейшим элементом изучения философии становится обучение студентов мировоззренческой рефлексии. Фактически человечество находится на этапе кардинальной смены парадигмы в связи с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта. Сформированные в рамках философии методы осмысления происходящих изменений и прогнозирования вероятности событий очень важны для личностного развития студентов [9, с. 46], но, по мнению авторов, важно не только это, важно побудить студентов к использованию этих методов.

Предлагаемый авторами парадигмальный подход особенно необходим на переломных этапах развития общества, когда требуется пересмотр в том числе и системы образования. Ермолаева О.А. и Фролов Д.Е. в статье «Общенаучный и социально-философский статус парадигмального подхода» излагают интересную концепцию, которую можно взять за основу. Новый парадигмальный подход включает в себя следующие основные принципы: 1) принцип системно-целостного строения зрелой парадигмы, требующий формирования ее «дисциплинарной матрицы»; 2) принцип научной эвристичности парадигмы, заключающийся в ее способности помогать в решении новых познавательных проблем; 3) принцип революционной смены парадигм, закономерно происходящей в результате коренной ломки устоявшихся научных представлений; 4) принцип несоизмеримости парадигм, означающий, что каждая новая парадигма представляет собой качественно иное видение мира по сравнению с предшествующей [10, с. 106-107].

Однако в новом парадигмальном подходе при преподавании «философии» важно учитывать следующие принципы: 1. Построение дисциплинарной матрицы, исходя из интересов самих обучающихся, будь то идеи великих философов, их биография, жизненный стержень, или это мировоззренческие и метафизические проблемы; 2. «Философия» в непрофильном вузе, исходя из своих функций, должна стать своего рода «школой жизни» (мировоззренческая функция философии), «школой эрудитов» (познавательная функция), «школой базовых духовных ценностей» (аксиологическая функция), «школой саморазвития» (гуманистическая функция); это – эвристика как самопознание, творческий импульс к действиям; 3. Медицина невероятно близка с философией, с древности предполагалось, что истинный врач – мудрец. Ибо философия – ядро миропонимания, она способна вырабатывать новые нестандартные решения и мировоззренческие идеи [11, с. 9]; 4. Важно сформировать качественно новое миропонимание.

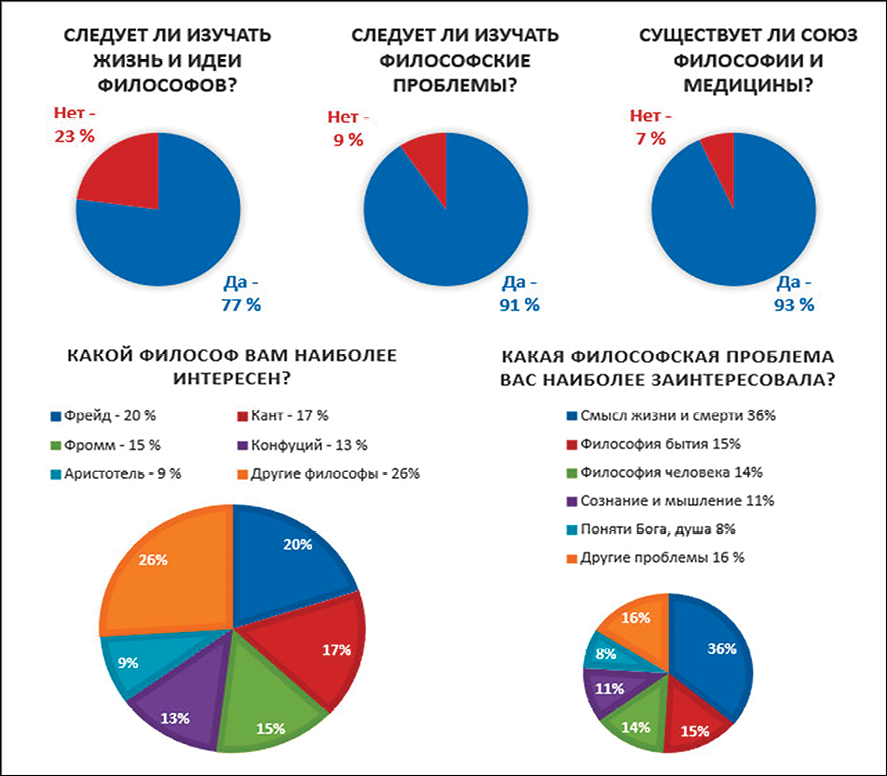

Прежде чем вывести новый образовательный алгоритм, обратимся к мнению студентов, ибо парадигмальный подход предполагает сотрудничество педагога и студента, в том числе в содержательном плане. На рисунке представлены результаты опроса, проведенного в мае 2025 году среди студентов 2 курса лечебного и педиатрического факультетов по завершении изучения курсов «Философия» (1 семестр) и «Философия медицины» (2 семестр), о личностных приоритетах студентов, об их заинтересованности теми или иными вопросами при изучении философии. Всего в опросе приняли участие 320 человек.

Результаты анкетирования студентов по завершении изучения философии (май 2025 года) Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Алгоритм концептуальной матрицы парадигмального подхода

|

Этапы |

Алгоритм |

|

I фаза – сущность парадигмального подхода |

Построение матрицы курса «Философия» через функции философии: познавательную, эвристическую, гуманистическую в их связи с компетенциями, которые необходимо сформировать в ходе изучения философии. База – индивидуальный подход к каждому студенту исходя из интереса к той или иной проблеме |

|

II фаза – содержательная сторона |

Выделение ключевых разделов изучения. Каждый из них нацелен на развитие миропонимания через знания, умения и навыки: Раздел 1 «Введение в предмет «Философия»» рассматривает само понятие «философия», её многогранность, специфику в сравнении с другими изучаемыми студентами науками, смысл, предмет, основные проблемы. В построении занятий и подаче материала в данном разделе важно использовать проблемный метод обучения. Раздел 2 «История философии» рассматривает эволюцию философского знания, становление и развитие философских парадигм от Древних философских систем Востока до философии постмодерна. Здесь наряду с историческим подходом полезно использовать компаративный анализ. Раздел 3 «Основные проблемы философии» предполагает смену угла зрения, поскольку рассматривает тот же материал, что и в предыдущем разделе, но использует не исторический, а системный подход. На этом этапе у обучающихся формируется четкое представление о философских парадигмах, происходит их сопоставление и сравнение. Раздел 4. «Союз философии и медицины» может быть как частью курса «философия» для студентов-медиков, так и самостоятельной дисциплиной в медицинском вузе. В этом разделе рассматриваются все грани взаимодействия медицины и философии с акцентом на философии здоровья, аксиологических, этических и эстетических проблемах медицины |

|

III фаза – формирование «Я-концепции» |

Формирование философского мышления и философского миропонимания. Стремление к самопознанию и самосовершенствованию. Осознание себя как Я-духовное-Я-материальное-Я-социальное |

Примечание: таблица составлена авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Из проведенного анкетирования видно (рисунок-схема), что для студентов наиболее интересными вопросами являются философские проблемы (смысл жизни, экзистенциальная проблематика, проблема сознания), то, что так или иначе пересекается с медициной, и наибольший интерес вызывают учения врачей-философов или философов с медицинским образованием (И. Кант, З. Фрейд, Э. Фромм), кроме того, вызывают заинтересованность актуальные сейчас вопросы китайской культуры (Конфуций).

Анкетирование показало понимание студентами связи медицины и философии, так, наиболее интересен для студентов-медиков курс «Философия медицины». «Курс «Философии медицины» развивает философско-медицинское мышление как вершину мастерства медика [12, с. 40]. Поиск точек соприкосновения философии и медицины – это одно из слагаемых успешного усвоения не только философских знаний, но и навыков и умений, необходимых в профессиональной жизни медика. Таким образом, по сути, речь идет об индивидуализации обучения, когда содержание знания усваивается обучающимся в связи с собственным «Я».

Сущность предлагаемого парадигмального подхода – в создании концептуальной матрицы, где гармонично соединено всё лучшее в воспитательно-образовательном процессе, а главная задача – формирование «Я-концепции» [13], с чем авторы исследования абсолютно согласны, но в понимании «Я-концепции» следует идти дальше – это стремление к самопознанию и самосовершенствованию, осознание себя как Я-духовное-Я-материальное-Я-социальное. Так осуществляется выход на новый парадигмальный подход в образовании [14].

Предложенная авторами концептуальная матрица парадигмального подхода (таблица) в преподавании философии нацелена на развитие универсальных компетенций студентов медицинского вуза, связанных с критическим анализом проблемных ситуаций на основе системного подхода, способностью к межкультурной коммуникации, инновационной деятельности и непрерывному личностному развитию. Ибо период обучения в высшем учебном заведении – это важный этап в жизни человека, сопровождающийся интенсивным развитием личности как в психологическом, так и социальном плане [15, с. 151].

Заключение

В исследовании, на основе указанных теоретических и эмпирических методов, авторами создан алгоритм концептуальной матрицы парадигмального подхода (3 фазы) в преподавании философии: 1. Индивидуальный подход к каждому студенту: исходя из интересов обучающихся, строить программу курса. 2. Формирование мировоззрения через знания, умения и навыки. 3. Развитие у студентов стремления к самопознанию и самосовершенствованию. Такой подход способствует формированию надпрофессиональных компетенций, связанных с развитием системного и критического мышления, мультикультурности и творческого подхода к решению поставленных задач. Конечная цель – это формирование целостной личности «Я-концепция».

Философия хранит в себе лучшие достижения человеческой мысли. Парадигмальный подход к преподаванию философии предоставляется одним из путей интеллектуального и нравственного совершенствования современных студентов.

Предложенная концептуальная матрица парадигмального подхода – это звено в формировании единой концепции целостного развития личности.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Заховаева А.Г., Жуколина М.В. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ В РАМКАХ ПАРАДИГМАЛЬНОГО ПОДХОДА // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 10. С. 168-173;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40543 (дата обращения: 14.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/snt.40543