Введение

В России заболеваемость инсультом и смертность от него – одни из самых высоких в мире, ежегодно регистрируется от 430 до 470 тыс. случаев инсульта, в основном это ишемический инсульт [1]. У большинства пациентов инсульт сопровождается развитием не только двигательных и чувствительных расстройств, но и нарушением когнитивных (познавательных) функций, что может быть причиной инвалидности, затруднять процесс реабилитации, существенно снижать качество жизни пациента и его близких [2]. По данным H. Liang и соавт. частота таламического инфаркта среди всех инфарктов и лакунарных ишемических инсультов составляет 2,3 и ~9–15 % соответственно [3].

Помимо инсульта повреждение таламуса может быть вызвано различными причинами, включая черепно-мозговую травму и опухоли. Также при изучении метрических параметров структур мозга при нейродегенеративных и при демиелинизирующих заболеваниях по данным магнитно-резонансной морфометрии могут отмечаться атрофические изменения таламуса [4]. Полученные А.Г. Труфановым и соавт. данные свидетельствуют о высокой значимости атрофии ядер таламуса в прогрессировании инвалидизации и когнитивных нарушений при рассеянном склерозе [5].

Таламус представляет собой образование овоидной формы, состоящее из нескольких групп ядер серого вещества. Одной из уникальных функций таламуса является контроль или управление потоком информации в кору головного мозга. Правый и левый таламус располагаются на вершине ствола головного мозга, осуществляют контроль или управление потоком информации в кору головного мозга [6]. Таламус относится к «стратегическим» для когнитивных функций зонам головного мозга, на что указывают K. Hwang и соавт. [7]. Ядра таламуса выполняют уникальную роль, от передачи сенсорных и двигательных сигналов до регулирования сознания, бдительности, сна и бодрствования.

Наиболее выраженные когнитивные нарушения наблюдаются при инфарктах в обоих таламусах у пациентов с ишемическим инсультом. Сопутствующие очаговые неврологические симптомы, как правило, легкие [8]. С.В. Кузьмина отмечает, что инфаркты в области таламуса приводят к возникновению широкого диапазона клинических синдромов в зависимости от локализации поражения. Этот синдром также называется таламической амнезией [9].

В исследованиях Л.А. Калашниковой указано, что «когнитивные нарушения развиваются в основном при небольших инфарктах в средних, передних отделах зрительного бугра и прилежащем к нему участке переднего бедра внутренней капсулы, где проходят пути, связывающие зрительный бугор и нижерасположенную ретикулярную формацию с лобными долями мозга и лимбической системой. Разобщение этих путей приводит к функциональной инактивации соответствующих структур головного мозга и развитию симптомокомплекса, во многом напоминающих «лобный синдром». Он представлен аспонтанностью, адинамией, гиперсомнией, дезориентировкой, снижением памяти и внимания, замедлением всех психических процессов, некритичностью, неадекватностью, эмоциональными нарушениями» [10].

На сегодняшний день при некоторой вариативности клинических проявлений выделены четыре основных варианта таламического повреждения, обусловленные нарушением кровоснабжения в бассейне артерии: 1) туберо-таламической; 2) парамедианной; 3) нижнелатеральной и 4) задней ворсинчатой. Среди других симптомов М.М. Одинак и соавт. описали спектр когнитивных нарушений, являющихся следствием инсульта таламуса [11]. Нейропсихологические симптомы поражения таламуса представлены в табл. 1.

Как отмечает С.Б. Буклина, основное внимание при исследованиях высших психических функций при различных поражениях таламуса уделяется расстройствам памяти и речи. Речевые расстройства при поражении таламуса можно разделить на две большие группы: во-первых, это нарушения, связанные только с дефектами внешнего оформления речи (расстройства фонации и артикуляции). Во-вторых, наблюдаются речевые нарушения, имеющие черты поражения той или иной речевой корковой зоны с отдельными признаками соответствующих афазий [12, c. 26].

Таламическая афазия – это афатический синдром, возникающий в результате поражения таламуса. Сегодня широко признано, что афазия может быть вызвана поражением проводящих путей белого вещества и подкорковых областей [13]. В этом случае афазия может быть вызвана ишемическим или геморрагическим инсультом, а также опухолями или инфекциями, например, базальных ганглиев или таламуса [14]. Кроме того, нарушения речи могут возникать в результате стереотаксической таламической и субталамической глубокой стимуляции мозга (DBS), например, у пациентов с болезнью Паркинсона или эссенциальным тремором, а также во время таламотомии. Однако точная роль таламуса и других подкорковых структур в речевых функциях до сих пор неясна [15].

Таблица 1

Нейропсихологические симптомы поражения таламуса с учетом локализации сосудистого очага

|

Бассейн артерии |

Нейропсихологические симптомы при нарушении кровоснабжения |

|

|

Туберо- таламическая артерия |

Степень выраженности |

Тяжелый и распространенный нейропсихологический дефицит, больше выраженный при левосторонней локализации |

|

Память |

Снижение как вербальной, так и зрительной памяти на текущие события. Трудности в усвоении новой информации и дезориентация во времени |

|

|

Речь |

Нарушение плавности, понимания, наличие семантических и фонематических парафазий с неологизмами и персеверациями. Чтение и повторение относительно сохранны, при этом понимание прочитанного может быть нарушено |

|

|

Счет |

Акалькулия |

|

|

Зрительное восприятие |

Зрительно-пространственные нарушения встречаются при правостороннем поражении в дополнение к зрительному мнестическому дефициту и неглект-синдрому. |

|

|

При поражении преимущественно передних отделов таламуса отмечается выраженная мнестическая дисфункция на фоне относительно сохранной речевой функции |

||

|

Парамедианная артерия |

Степень выраженности |

Выраженные нейропсихологические нарушения |

|

Память |

Наблюдаются тяжелые нарушения памяти с персеверациями и конфабуляциями, напоминающими корсаковский синдром |

|

|

Речь |

Частые персеверации, уменьшение плавности при в основном сохраненной синтаксической структуре (адинамическая афазия). При двусторонних инфарктах – дезориентация, акинетический мутизм |

|

|

Нижняя латеральная артерия |

Когнитивные функции не страдают |

|

|

Задняя ворсинчатая артерия |

Память |

Непостоянный мнестический дефицит |

|

Речь |

Транскортикальная афазия |

|

|

Зрительное восприятие |

Квадрантная гомонимная гемианопсия |

|

Источник: составлено авторами на основе [11].

Таламическая афазия встречается не так редко, как можно было бы ожидать. Учитывая, что таламический инсульт составляет 2–4 % от всех ишемических поражений, а частота афазии после таламического инсульта варьируется от 12 до 80 %, можно предположить, что она встречается примерно у 0,25–3,2 % всех пациентов с инсультом [16]. Скорость и успешность восстановления при афазии могут зависеть от локализации и размера поражения, при этом остается открытым вопрос о значимости указанных факторов при поражении таламуса.

Первое описание фенотипа таламической афазии было сделано Б. Кроссоном в 1984 г. Он проанализировал литературу того времени и пришел к выводу, что таламическая афазия после ишемических или геморрагических поражений состоит из «1) замены слов в устной речи, в основном семантической природы, 2) жаргона в повествовательном дискурсе, состоящего из слов родного языка пациента, 3) понимания, которое нарушено меньше, чем устная речь, и 4) минимального нарушения при повторении» [17].

Что касается изменений личности, при поражении таламуса регистрируются изменения поведения, такие как замешательство, агрессия и апатия. Может отмечаться дезориентация во времени, нарушение автобиографической памяти при относительной скупости знаний об известных людях и публичных событиях, конфабуляции [18]. Когнитивные и поведенческие расстройства обычно носят преходящий характер и регрессируют на протяжении 3–6 месяцев после ишемического инсульта, однако в ряде случаев (чаще при двусторонних поражениях) развивается таламическая деменция. По данным В.Н. Григорьевой и соавт. наиболее стойким нейропсихологическим расстройством, сохраняющимся в восстановительном и резидуальном периодах билатерального инсульта таламусов, является мнестический дефицит в виде ухудшения активного отсроченного воспроизведения слухоречевой информации [19]. Степень регресса когнитивных нарушений бывает разной и зависит от локализации инфаркта, исходной тяжести дефекта, наличия предшествующего изменения мозга, которое до инсульта было бессимптомным [20].

Проблема восстановления нарушенных функций все больше привлекает внимание специалистов различного профиля – неврологов, логопедов, психологов, лингвистов и других исследователей. Интерес к этой проблеме продиктован ее социальной и практической значимостью в связи с вопросами восстановления трудоспособности этого контингента пациентов и их трудоустройства [21]. Решающую роль играет своевременное начало когнитивной реабилитации, направленной на улучшение когнитивных функций, включая внимание, память, восприятие, зрительно-пространственные и исполнительные функции, чтобы помочь пациентам достичь максимально независимого уровня функционирования. В случае повреждения таламуса ключевым аспектом восстановительной терапии является интеграция логопедической и нейропсихологической реабилитации. Эти подходы направлены на восстановление когнитивных функций, речевых навыков и психоэмоционального состояния пациента, что значительно улучшает качество жизни пациентов.

Когнитивные нарушения, вызванные поражением таламуса, представляют значительный интерес для науки и практики, поскольку их изучение способствует пониманию механизмов развития когнитивной дисфункции, характерной для целого спектра заболеваний головного мозга. В современной литературе данная проблема представлена недостаточно, детальное описание динамики когнитивных расстройств у больных с этой патологией в восстановительном периоде инсульта в научных публикациях не приводится. В качестве иллюстрации регресса когнитивных нарушений при инфаркте в зрительных буграх приводим одно из клинических наблюдений в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Российский центр неврологии и нейронаук» (ФГБНУ РЦНН).

Целью исследования являлось изучение результатов проведения диагностических обследований и реабилитационных занятий с пациентом при инсульте в зрительных буграх. Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи:

1) оценить статус когнитивных нарушений у пациента на этапе поступления в стационар;

2) подобрать и провести комплекс реабилитационных мероприятий в соответствии с выявленными нарушениями;

3) оценить динамику когнитивных функций при выписке пациента из стационара и соотнести симптомы поражения с соответствующими мозговыми структурами.

Материалы и методы исследования

Исследование проводили с 09.12.2024 по 23.12.2024 в ФГБНУ РЦНН в 3-м неврологическом отделении. Авторами были выбраны наиболее эффективные методы психолого-логопедической диагностики, позволявшие определить качественные и количественные характеристики нарушения: 1) анализ медицинских данных, изучение анамнеза заболевания и жизни; 2) общее нейропсихологическое обследование по методике А.Р. Лурия [22, c. 254]; 3) количественная оценка данных нейропсихологического обследования проводилась на основании факторного качественного анализа, а также по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (МоСа-тест) [23]; 4) степень выраженности речевого нарушения определялась по методике количественной оценки речи при афазии Л.С. Цветковой (КОР) [24, c. 15]. Предметом изучения было изменение состояния когнитивных функций у пациента с билатеральным ишемическим очагом в зрительных буграх с геморрагическим пропитыванием. В соответствии с выявленными нарушениями авторы подбирали адекватный возрасту и преморбидному уровню наглядный материал. Особый интерес представляло состояние гностической функции, а также мнестической и номинативной сторон речевой деятельности. Результаты комплексного нейропсихологического и логопедического обследования были проанализированы методами качественного и количественного анализа.

Таким образом, в данном исследовании авторы применяли следующие методы:

− теоретические: анализ научной литературы по теме статьи;

− изучение медицинской документации;

− комплексное логопедическое и нейропсихологическое обследование;

− опрос пациента и его родственников;

− эмпирические: наблюдение, эксперимент;

− математическая обработка данных.

Результаты исследования и их обсуждение

В декабре 2024 г. в неврологическом отделении ФГБНУ РЦНН проходил курс реабилитации пациент О., 36 лет, с диагнозом: «Последствие инфаркта в проекции обоих таламусов, вызванных тромбозом прямого и сагиттального синусов мозга. Когнитивные нарушения». При поступлении пациент предъявлял жалобы на снижение памяти, концентрации, внимания, нарушение ориентировки в пространстве и времени. Сбор анамнеза был затруднен в связи с наличием у пациента когнитивных нарушений. Со слов матери, 06.04.24 у пациента О. была констатирована кратковременная потеря сознания. 12.04.24 матерью были отмечены речевые нарушения: «говорил, как пьяный». 13.04.24 пациент О. был обнаружен лежащим на кровати без сознания, в этот же день он госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. В неврологическом статусе при поступлении: сознание-оглушение, речь дизартрична. По данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) от 19.04.24 определяется клиническая картина билатерального ишемического очага в зрительных ядрах с геморрагическим пропитыванием (венозный инфаркт). 26.04.24 выписан с диагнозом: «Тромбоз прямого синуса. Бифокальный венозный инфаркт в области таламуса». 01.08.24 повторно проведена МРТ головного мозга с контрастированием. Заключение: кавернома базальных ядер слева, сосудистая деменция тяжелой степени с острым началом.

Консультация нейропсихолога. Пациент О. (правша, образование высшее, юрист) контактен, дезориентирован в месте: не может назвать город, в котором находится, дату обследования (подсказки не помогают правильному называнию времени года), сообщить свои анамнестические и биографические данные (вспомнить профессию и место последней работы). Обследуемый испытывает особые затруднения при актуализации этапов своего заболевания. Эмоциональный фон лабильный, реагирует на шутки, смеется, но поле эмоционально значимых стимулов сужено. Во время обследования часто уточняет значение того или иного слова. Период усвоения инструкции – длительный, отмечается дефицитарность в сфере зрительно-предметных образов-представлений: так как пациент не помнит, как выглядят те или иные предметы, не может их нарисовать. При копировании проекционных изображений выявляются топологические и проекционные ошибки. Копирование куба сопровождается значительными трудностями передачи изображения в пространстве. В гностической сфере отмечаются выраженные сложности. Узнавание реалистических изображений и реальных предметов нарушено вследствие сложностей целостного восприятия предмета. Пациент может опознать отдельные признаки или части предмета, что не является достаточным для его полной идентификации: «это что-то круглое», «есть ручка». Обследуемый испытывает отчетливые трудности называния реального предмета и его определения по значимым характеристикам, неверно отвечает на дополнительные вопросы об отношении данного предмета к «живому – неживому», «большому – маленькому». Наблюдается нарушение мнестического уровня работы зрительного анализатора, что препятствует сравнению имеющегося предмета с его эквивалентом в памяти. Возможно сопоставление реалистического предмета и его контурного изображения (если положение предмета не изменено в пространстве). В пробах оптико-пространственного гнозиса отмечаются значительные сложности. Пациент не может определить время по «слепым» часам («я никогда не понимал по таким часам»). В географической карте ориентируется с ошибками, задание на мысленное сложение группы элементов геометрических фигур в целостные образы выполняется ошибочно. Отмечаются нарушения цветового гнозиса (проявляется сложностями самостоятельного называния цветов) и пальцевого на фоне сохранного лицевого гнозиса. Слухоречевая память снижена в выраженной степени (до двух элементов), мнестическая деятельность характеризовалась инактивностью. При запоминании семи слов отмечался эффект «плато»: пациент инертно воспроизводил первоначально заученные два слова, при этом прироста продуктивности не наблюдали. Выявляется нестойкость следов памяти и повышенная тормозимость следов интерферирующими воздействиями. В динамическом праксисе выявляется долгий период врабатывания и сокращения программы до двух элементов. Введение речевого контроля улучшает воспроизведение, но движения неуверенные и медленные. В графической пробе – тенденция к уменьшению размера изображаемых элементов. Выполнение проб кинестетического праксиса недоступно в связи с имеющимися первичными нарушениями пальцевого гнозиса и схемы тела. В регуляторном праксисе наблюдали сложности усвоения программы с медленным, но правильным выполнением. Период усвоения инструкции – длительный, отмечается дефицитарность в сфере зрительно-предметных образов-представлений: так как пациент не помнит, как выглядят те или иные предметы, не может их нарисовать. Темп психической деятельности характеризуется значительным снижением, отмечается инертность, длительный период врабатывания, необходимость создания дополнительной стимуляции для работы, чтобы временно повысить продуктивность деятельности. Эффективность работоспособности неравномерная, флуктуативная. Заключение: на фоне общего снижения темпа психической активности и инициативы у пациента наблюдаются нарушения гнозиса (предметного, цветового, пальцевого, оптико-пространственного), памяти по модально-неспецифическому типу (нарушение функции следообразования, нестойкость следов памяти), речевые нарушения по типу акустико-мнестической афазии, акалькулия, аграфия, нарушения праксиса конструктивного и пространственного, дезориентировка в месте и времени.

Таблица 2

Программа психолого-логопедических занятий для восстановления деятельности теменных, височных и затылочных структур

|

Направления |

Задания |

|

Восстановление понимания значения слова |

Показ предметов (реальных и на картинках) по их названиям, функциональным, классификационным и другим признакам. Показ частей тела на другом человеке, на рисунке и на себе. Выбор правильного названия предмета и действия среди верных и конфликтных обозначений с опорой на картинку. Выработка обобщенных понятий путем классификации слов по категориям |

|

Восстановление зрительного предметного гнозиса и преодоление трудностей называния |

Идентификация зрительных изображений, разностильных по способу изображения (например, выбрать из набора картинок изображения птиц, собак, растений и т.д.). Сравнительный анализ зрительного образа предметов одного класса с выделением дифференцированных признаков (например, изображений ежа и крысы, стула и табуретки, яблока и груши и т.д.). Выделение существенных деталей предмета, уточнение функциональной роли предмета и его деталей, подробный анализ формы, предмета и детали и т.д. Срисовывание предметных изображений, а также рисование их по памяти, с предварительным анализом характерных признаков. Автоматизация слов – названий предметов путем их смыслового обыгрывания в контекстах различного типа слов, обозначающих предметы, действия и разнообразные признаки предметов. Конструирование заданных предметов со сходными и дискретными признаками из отдельных деталей. Классификация слов с самостоятельным нахождением обобщающего слова. Узнавание предмета по его словесному описанию (сначала предлагается опознать предмет по его функциональному признаку, а затем по признаку конфигурации, далее по категориальным признакам в сочетании с функциональными) |

|

Восстановление оптико-пространственного гнозиса |

Работа с часами (расстановка стрелок на часах соответственно заданному времени, самостоятельное обозначение заданного времени на «немых» часах). Работа с географической картой (нахождение сторон, частей света, стран и т.д., перенос географических объектов с обычной карты на немую). Соотнесение реальных пространственных ситуаций с их схематичным изображением. Уточнение значений слов с пространственным значением. Восстановление способности к симультанному восприятию пространственной ситуации |

|

Восстановление функции цветового гнозиса |

«Смысловое обыгрывание» понятия определенного цвета на основе оживления наиболее стереотипных образов, связанных с ним. Раскрашивание контурных изображений предметов по соответствующим образцам. Предъявление тех же контурных изображений с заданием раскрасить их самостоятельно. Нахождение заданного цвета в серии разноцветных предметных изображений. Классификация цветов и их оттенков |

|

Преодоление акалькулии |

Предметный и порядковый счет с опорой на написание чисел. Восстановление двигательного образа цифры. Конструкции и реконструкции цифры. Игры в цифровое лото |

Источник: составлено авторами на основе [25] и по результатам данного исследования.

Консультация логопеда. Оральный праксис нарушен, затруднено воспроизведение отдельных артикуляционных поз и символических действий. Обращенную речь в целом понимает, называние частей тела и предметов сопровождается выраженным отчуждением смысла слов, что, в свою очередь, нарушает понимание инструкций (инструкция «покажите язык» сопровождается вопросом пациента: «Что такое язык?»). Договаривание пословиц в большинстве случаев затруднено, при договаривании фраз с жестким контекстом отмечаются вербальные парафазии из одного семантического поля. Номинативная функция грубо нарушена, отмечаются трудности узнавания и называния реальных предметов и их изображений (в основе лежит нарушение в сфере зрительных представлений). Подсказка первого звука, слога, половины слова оказывается неэффективной (говорит, что ранее такого слова не слышал). Затруднено также определение функциональной принадлежности предмета при уточнении его названия. При описании сюжетной картинки имеются значительные сложности («не понимаю, что нарисовано») и фрагментарность восприятия. Письмо под диктовку отдельных букв и слов, цифр недоступно («не знаю, как писать, не помню»). Пересказ короткого рассказа недоступен: обследуемый не удерживает детали и сюжетную линию, использует привнесения элементов, отсутствующих в рассказе. Собственная речь представлена простой фразой с единичными эхолалиями, при назывании отмечаются паузы и вербальные парафазии. Речевая инициатива снижена, произносительные трудности отсутствуют. Заключение: таламическая афазия выраженной степени с амнестическим компонентом на фоне нарушения зрительного гнозиса (предметного, буквенного, цифрового, цветового, оптико-пространственного, симультанного), праксиса, акалькулии. Оптическая аграфия, алексия.

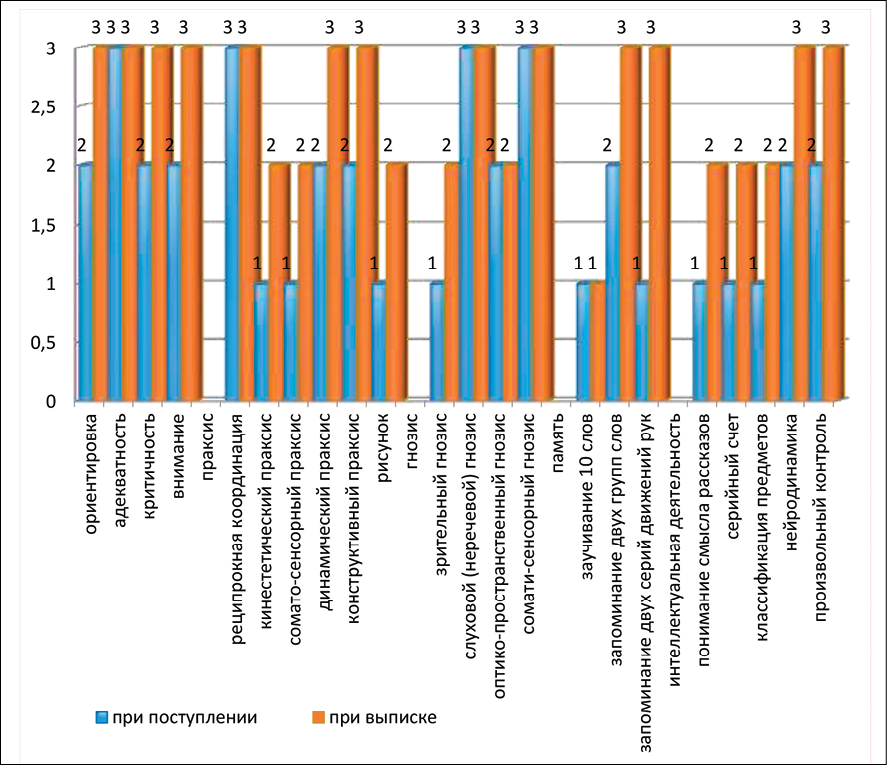

Рис. 1. Количественная оценка неречевой нейропсихологической симптоматики Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

В течение 14 дней пациенту в ФГБНУ РЦНН проводилось лечение, физиотерапевтические процедуры, а также ежедневные занятия с логопедом и нейропсихологом. В соответствии с выявленными нарушениями авторами была предложена реабилитационная программа, в которой направления коррекционной работы были определены на основе их отнесенности к соответствующей области головного мозга (фрагмент программы представлен в табл. 2), а также на базе традиционных подходов к восстановительному обучению [25, c. 77].

Из табл. 2 видно, что реабилитационные занятия преимущественно были направлены на восстановление гностической (работа над образом, его анализом, симультанным восприятием) и мнестической функций. Занятия с нейропсихологом и логопедом-афазиологом проводились ежедневно один раз в день с каждым специалистом (20 занятий), длительность занятия варьировалась в зависимости от возможностей и физического самочувствия пациента (30–50 мин). По результатам лечения и реабилитационных мероприятий было проведено повторное обследование за день до выписки обследуемого из стационара (рис. 1).

Из рис. 1 видно, что за время пребывания в стационаре у пациента наблюдается положительная динамика. Увеличился объем памяти: пациент мог запоминать короткий рассказ и повторить его в условиях гетерогенной интерференции (прирост составил 1–2 балла). Стало доступным узнавание и называние многих реальных и реалистических предметов (прирост 1 балл). При возникновении сложностей в назывании предметов стали отмечаться описательные замещения и вербальные парафазии из одного семантического поля.

Также следует отметить улучшение актуализации анамнестических и биографических данных (прирост 2 балла), пациент смог вспомнить свою профессию, место работы и свои обязанности. Пациент самостоятельно перемещался по Центру, находил кабинет назначенного специалиста. В значительной мере восстановились конструктивные и оптико-пространственные расстройства (прирост 1 балл), распознавание и идентификация цветов основного спектра. Данные по шкале MoCa – 15 баллов, что на 6 баллов выше, чем было отмечено при поступлении. По результатам логопедических занятий также проведено повторное обследование (за день до выписки обследуемого из стационара) с целью оценки динамики состояния речевой функции (рис. 2).

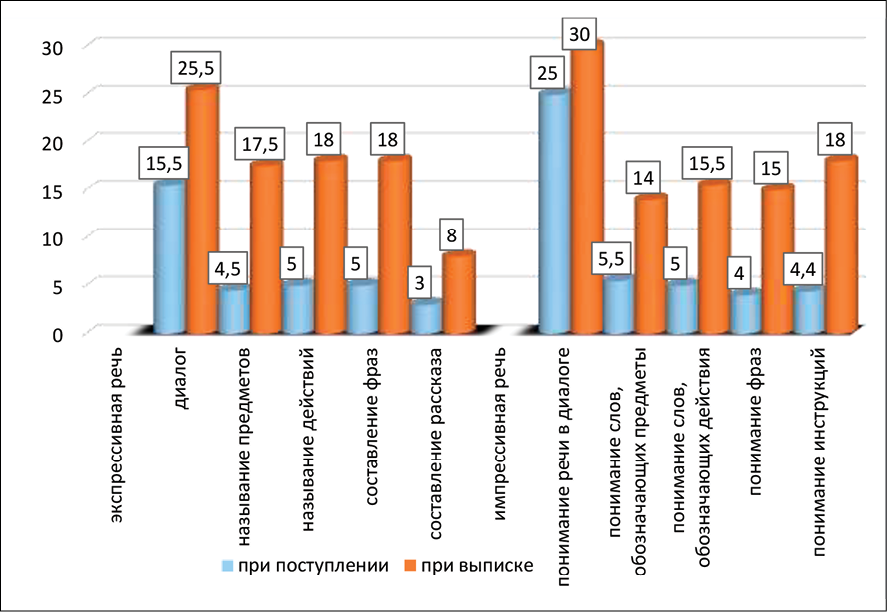

Рис. 2. Количественная оценка речевой симптоматики Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

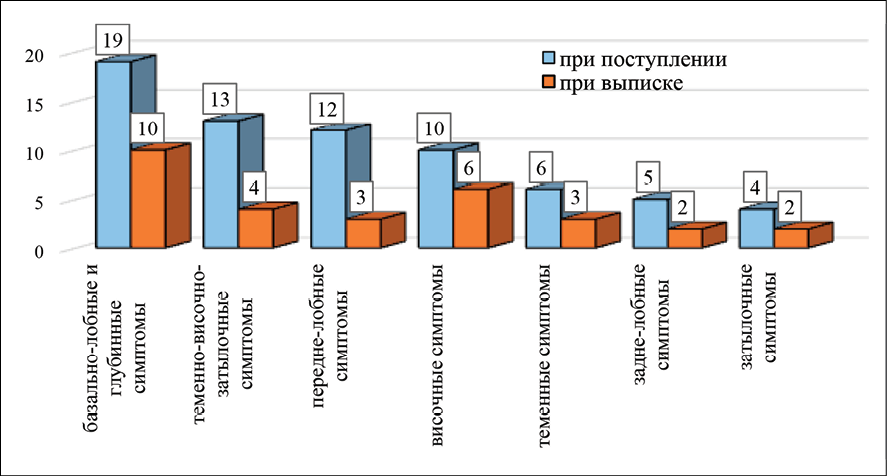

Рис. 3. Динамика структуры синдромальных нарушений высших психических функций у пациента О. при поступлении в стационар и при выписке Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Из рис. 2 видно, что при выписке у пациента отмечается высокая положительная динамика (102 балла – выраженные улучшения) в отношении всех оцениваемых параметров. Практически полностью восстановились чтение и письмо, в значительной мере нивелировались конструктивные и оптико-пространственные расстройства. Для сравнения степени патологии указанной локализации (по данным МРТ) и устойчивой симптоматики поражения разных мозговых структур авторами произведена группировка выявленных симптомов на основе их общей отнесенности к работе той или иной структуры головного мозга (рис. 3).

Как показано на рис. 3, преобладающими нарушениями в клинической картине на момент поступления являлись симптомы базально-лобных и глубинных структур, теменно-височно-затылочных, переднелобных и височных (симптомы расставлены по степени выраженности проявлений). При выписке из стационара у пациента О. наблюдается стабильное преобладание базально-лобных и глубинных структур, уменьшение доли выявленных височных симптомов и прогрессирующее улучшение функционирования теменно-височно-затылочных структур.

Практическая значимость исследования заключается в том, что описание статуса и динамики когнитивных нарушений при поражении таламуса может оказать значительную помощь в решении дифференциально-диагностических и прогностических задач в неврологической клинике, а также в построении программ по восстановительному обучению для улучшения коммуникативной функции пациентов.

Заключение

Проведенный обзор имеющихся в научной литературе данных по проблеме таламического инсульта, а также собственные наблюдения клинического случая позволили сделать следующие выводы. В случаях двусторонних поражений таламуса возникающие когнитивные и поведенческие расстройства могут достигать уровня деменции или формировать когнитивный дефицит. Роль таламуса в активации определенных участков коры головного мозга, необходимых для речи, можно объяснить тем, что его клетки работают в разных режимах, а так называемые ядра таламуса высшего порядка, возможно, управляют активацией участков, задействованных в языковой сети. Клинически важно отметить, что таламическая афазия, вероятно, диагностируется недостаточно часто, поскольку симптомы часто слабо выражены и могут не выявляться при стандартном языковом тестировании. Для того чтобы обеспечить пациентам с таламической афазией наилучшее лечение, необходимо более точное и дифференцированное языковое тестирование в клинической практике и в будущих исследованиях таламической афазии.

Распределение выявленных симптомов на основе их отнесенности к работе той или иной структуры головного мозга показало стабильное преобладание базально-лобных и глубинных структур, уменьшение доли выявленных височных симптомов и прогрессирующее улучшение функционирования теменно-височно-затылочных структур. Полученные результаты обследования позволили выработать практические рекомендации пациенту, нуждающемуся в длительной психолого-логопедической курации. Для достижения наилучшего реабилитационного эффекта необходимо применение предложенной программы коррекционных занятий на основе мультидисциплинарной работы специалистов.

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и своевременное начало реабилитационных мероприятий смягчают выраженность когнитивного снижения, способствуют достижению максимально независимого уровня функционирования, позволяют сохранять профессиональную и бытовую активность, что улучшает качество жизни пациентов как сосудистого, так и нейродегенеративного профиля.

Разработанная методика является важным текущим и будущим направлением коррекционно-педагогической помощи взрослому населению. Логопедам и психологам, работающим в системе здравоохранения, необходимо следовать принципам зависящей от речевой активности нейропластичности.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Бердникович Е.С., Горюшина Н.С., Кулешова Э.В., Мясникова М.С. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ТАЛАМИЧЕСКОМ БИЛАТЕРАЛЬНОМ ИНФАРКТЕ: ВЛИЯНИЕ РЕЧЕВОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 10. С. 120-130;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40536 (дата обращения: 14.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/snt.40536