Введение

Инновационная деятельность в образовании представляет собой совокупность мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг. Данный комплекс включает разработку и внедрение новых идей, образовательных методик, подходов и технологий в образовательный процесс [1]. Инновационная деятельность направлена на адаптацию образовательного процесса к современным требованиям рынка образовательных услуг, повышение их эффективности, а также на развитие всей системы образования для ее соответствия современным запросам экономики, науки, культуры и общества [2]. Руководители образовательных организаций нуждаются в новых подходах к преодолению таких вызовов, как сопротивление изменениям, ограниченные ресурсы и бюрократические барьеры, через управление инновационной деятельностью в образовании [3].

Актуальность использования современных инструментов управления инновационной деятельностью в сфере образования обусловлена тем, что успешная реализация систем поддержки принятия решений представляет собой сложную и многогранную задачу. Специалисты часто указывают на конфликт между традиционными образовательными практиками и необходимостью внедрения инновационных стратегий, поднимая вопросы о распределении ресурсов и способности учебных заведений адаптироваться к изменениям [4, 5]. Существующие методы оценки инновационной деятельности, такие как качественные и количественные методы оценки, анализ результатов обучения, анализ конкурентоспособности и мониторинг изменений, позволяют по отдельности получить понимание об эффективности отдельных инновационных проектов. Однако такие методы разработаны и применяются в коммерческой деятельности и не всегда могут быть применимы к оценке инновационной деятельности в сфере образовательных услуг [6]. Руководства образовательных организаций нуждаются в универсальной модели оценки инновационной деятельности образовательных организаций.

Закономерно, что при решении задач инновационного развития образовательных организаций возникает ряд проблем. Самой распространенной проблемой является получение объективной оценки текущего состояния инновационной деятельности в образовательной организации [7]. Новые технологии и разработки инновационных программ, как правило, требуют значительных финансовых инвестиций. В то же время любая организация, независимо от области своей деятельности, сталкивается с проблемой ограниченности ресурсов [8, 9].

Цель исследования – совершенствование и расширение методов и средств поддержки принятия решений в управлении образовательной организацией. Для достижения указанной цели необходимо разработать аналитическую модель оценки инновационной деятельности образовательной организации.

Материалы и методы исследования

В процессе исследования использовались общенаучные методы, такие как анализ, классификация, систематизация и сравнение данных, что позволило структурировать информацию о показателях эффективности инновационной деятельности образовательной организации и выявить ключевые взаимосвязи между результативностью инновационных проектов, удовлетворенностью участников образовательного процесса и инновационной активностью.

Разработка аналитической модели решения задач управления в организационных системах проводилась с использованием формул, отражающих взаимосвязь между ключевыми параметрами, такими как коэффициент результативности инновационных проектов, уровень удовлетворенности участников образовательного процесса, индекс инновационной активности, затраты на реализацию, уровень риска и коэффициент долгосрочного влияния, и позволила выявить ключевые взаимосвязи между этими параметрами, влияющими на общую эффективность инновационных проектов в образовательной организации.

Результаты исследования и их обсуждение

В целях получения объективного количественного показателя эффективности инновационной деятельности образовательной организации предлагается следующая аналитическая модель оценки инновационной деятельности образовательной организации [10, 11]. Аналитическая модель включает в себя следующие ключевые показатели:

1. E ‒ целевой показатель эффективности инновационной деятельности.

2. P ‒ результативность инновационной деятельности.

3. C ‒ коэффициент затрат на внедрение инноваций.

4. U ‒ коэффициент удовлетворенности участников образовательного процесса.

5. I ‒ индекс инновационной активности.

6. R ‒ уровень рисков, связанных с внедрением инновационных проектов.

7. D ‒ коэффициент долгосрочного влияния инновационных проектов.

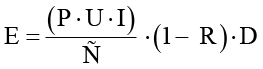

На основе комплексного анализа существующих подходов к оценке эффективности проектов [1, 7, 8] авторами разработана общая формула расчета коэффициента эффективности инновационной деятельности:

. (1)

. (1)

Для оценки результативности инновационной деятельности образовательной организации используется комплексный подход, основанный на трех ключевых компонентах: прирост среднего балла успеваемости обучающихся, коэффициент улучшения качества образовательных услуг и увеличение числа выпускников, поступивших в образовательные организации или трудоустроившихся после окончания обучения [12].

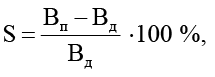

Обозначим прирост среднего балла учащихся – S. Параметр S представляет собой показатель академической успеваемости студентов и отражает влияние внедрения инновационных методов обучения на результаты их учебной деятельности. Для его расчета необходимо определить средний балл обучающихся за определенный период до и после внедрения инновационных проектов. Оценивание может включать результаты экзаменов, контрольных работ и других форм оценивания. Вычисление коэффициента прироста среднего балла производится по формуле

(2)

(2)

где BП – средний балл после внедрения инноваций, а BД – средний балл до внедрения инноваций.

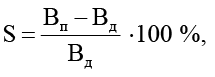

Коэффициент улучшения качества образовательных услуг обозначим как Q. Для его расчета необходимо определить процент учащихся, успешно сдавших итоговые экзамены, или долю учеников, освоивших программу на высоком уровне, например получивших оценки выше определенного порога, заранее установленного управленческим составом образовательной организации. Вычисление коэффициента улучшения качества образовательных услуг производится по формуле

(3)

(3)

где UП – доля учащихся, успешно сдавших экзамены после внедрения инноваций, а UД – доля учащихся, успешно сдавших экзамены до внедрения инноваций.

Важно отметить, что коэффициент улучшения качества образовательных услуг может учитывать любые аспекты, которые определяются управленческим составом образовательной организации, например вместо статистических данных о результатах экзаменов можно использовать данные об уровне удовлетворенности участников образовательного процесса образовательными услугами, которые можно оценить через анкетирование.

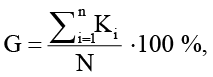

Коэффициент долгосрочности результатов образовательного процесса обозначим как G. Управленческий состав образовательной организации должен определить параметры, являющиеся для него ключевыми результатами по завершению обучения обучающихся по отношению к их общему числу. Например, для управленческого состава школы ключевыми параметрами могут являться количество поступивших в вузы и трудоустроившихся выпускников, тогда как для управленческого состава вуза ключевыми параметрами будут являться количество трудоустроившихся, продолживших обучение в учреждениях высшего образования, ставших научными сотрудниками и другие индивидуальные ключевые параметры. Важно отметить, что при выборе ключевых параметров нужно соблюдать принцип дизъюнктности. К одному параметру должно быть возможно отнести только одного выпускника из общего числа выпускников. Вычисление коэффициента изменения долгосрочных результатов образовательного процесса производится по формуле

(4)

(4)

где n – количество выбранных ключевых параметров оценки, Ki – индивидуальный ключевой параметр, N – общее количество выпускников.

Для оценки каждого из компонентов S, Q, G можно использовать статистические данные образовательной организации. Перед каждым из заявленных параметров субъективно расставляются весовые коэффициенты (a1, a2, a3), которые задаются в зависимости от приоритетов образовательной организации (например, для школы важнее S, а для университета ‒ G).

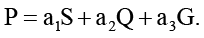

Общая формула расчета коэффициента результативности инновационной деятельности образовательной организации представлена ниже:

(5)

(5)

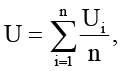

Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса U представляет собой индикатор, отражающий субъективное восприятие внедренных инноваций всеми участниками образовательной деятельности, включая учащихся, преподавателей и родителей [13]. Он отвечает на вопрос, насколько люди довольны результатами инновационной деятельности. В целях измерения уровня удовлетворенности участников образовательного процесса проводятся опросы или анкетирование с использованием шкалы от 0 до 1 (где 0 ‒ полностью недоволен, 1 ‒ полностью доволен). Среднее значение по всем участникам указывает на общий уровень удовлетворенности учащихся образовательным процессом. Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса рассчитывается по формуле

(6)

(6)

где U ‒ оценка удовлетворенности i-го участника по шкале от 0 до 1, n ‒ общее количество участников оценки.

Индекс инновационной активности I отражает степень активности образовательной организации в области внедрения инноваций. Он показывает соотношение между количеством запланированных и фактически реализованных инновационных проектов. Индекс инновационной активности рассчитывается по формуле

I = N(реал) / N(зап), (7)

где N(реал) – количество реализованных инновационных проектов; N(зап) – общее число запланированных инновационных проектов.

Затраты на реализацию C объединяют все ресурсы, которые организация потратила на внедрение инноваций. Затраты могут быть финансовыми, временными и трудовыми. Финансовые затраты Cф представляют собой прямые расходы, связанные с закупкой оборудования, программного обеспечения, обучением персонала и другими аспектами внедрения инноваций. Эти затраты выражаются в денежном эквиваленте. Временные и трудовые затраты (Cв и Cт) включают в себя часы, затраченные на разработку и внедрение инноваций. Для их перевода в денежный эквивалент необходимо определить стоимость одного человеко-часа, что позволяет выразить временные и трудовые затраты в той же валюте, что и финансовые.

Затраты на реализацию рассчитываются по формуле

С = (Cф + Cв + Cт) / Cп , (8)

где Cп – запланированные затраты.

Уровень риска R отражает вероятность того, что инновационный проект может не достичь запланированных результатов или привести к нежелательным последствиям. Основными видами рисков являются финансовые, организационные, технические, социальные риски [14]. Данный показатель R оценивается как вероятность успешного завершения проекта (Pусп). Существует множество способов оценить вероятность успешного завершения инновационного проекта, таких как экспертные оценки, анализ исторических данных, методы моделирования, деревья решений, анализ чувствительности и многие другие. Уровень риска в рамках аналитической модели оценки инновационной деятельности рассчитывается следующим образом:

R = 1 – Pусп , (9)

Коэффициент долгосрочного влияния D учитывает влияние инноваций на образовательный процесс в долгосрочной перспективе. Некоторые инновации могут давать эффект сразу, например повышение успеваемости, а некоторые, такие как формирование новых навыков у учащихся, ‒ лишь через несколько лет [15]. Коэффициент рассчитывается по формуле

D = 1 + G, (10)

где G ‒ описанный ранее показатель долгосрочных результатов образовательного процесса, который отражает прирост качества образования в разрезе определенного промежутка времени оценивания.

Таким образом, итоговый показатель эффективности инновационного проекта (E) ‒ это интегральная оценка, которая учитывает сразу несколько ключевых аспектов внедрения инноваций: результативность, удовлетворенность участников, активность внедрения, экономичность, риски и долгосрочный эффект.

Ниже представлена интерпретация результатов получаемого значения E, исходя из практических и теоретических соображений, отражающих границы между уровнями эффективности:

1. E ≤ 0. Значение E становится нулевым или отрицательным в случае, если результативность инновационной деятельности (P) равна нулю, либо если уровень риска (R) достигает единицы (то есть вероятность успеха Pусп = 0), либо если затраты на внедрение инноваций (C) стремятся к бесконечности по отношению к запланированным затратам. Такой результат соответствует случаям, когда либо отсутствует положительный эффект от инноваций, либо риски полностью нивелируют возможные достижения, либо затраты оказываются неоправданно высокими. Такие значения E свидетельствуют о полной неэффективности инновационной деятельности, что требует пересмотра стратегии и анализа причин неудачи.

2. 0 < E < 0,1. Нижняя граница этого диапазона обусловлена тем, что при малых положительных значениях P, высоких затратах (C) и/или высоком уровне риска (R → 1), итоговый коэффициент E будет стремиться к нулю, но оставаться положительным. Верхняя граница 0,1 выбрана исходя из того, что при P, U, I, D, близких к минимальным значениям, и при C, R, близких к максимальным, E не может быть существенно больше 0,1. Такой диапазон отражает минимальную эффективность, когда положительный эффект от инноваций едва превышает затраты и риски.

3. 0,1 ≤ E < 0,2. Значения E в этом диапазоне указывают на то, что инновационная деятельность уже приносит заметные положительные результаты, однако эффективность еще не достигла высокого уровня. В этом диапазоне коэффициент эффективности E достигается при умеренных значениях ключевых параметров:

a) результативность (P) и удовлетворенность (U) выше минимальных, но не максимальны (например, P ≈ 0,3 – 0,5; U ≈ 0,6 – 0,8);

b) индекс инновационной активности (I) и долгосрочный эффект (D) также на среднем уровне (I ≈ 0,6 – 0,8; D ≈ 1 – 1,2);

c) затраты (C) не превышают запланированные более чем в 1,5 – 2 раза;

d) риск (R) снижен, но еще не минимален (R ≈ 0,3 – 0,5).

Данный диапазон является промежуточной зоной, где образовательная организация демонстрирует успехи, но сохраняет значительный потенциал для роста.

4. E ≥ 0,2 – значения, равные или превышающие 0,2, свидетельствуют о высокой эффективности реализуемых инновационных проектов. В данном случае можно констатировать, что внедрение инноваций привело к значимым положительным изменениям в ключевых показателях инновационной деятельности. Для достижения такого уровня E требуется сочетание высоких значений результативности, удовлетворенности, инновационной активности и долгосрочного эффекта при низких затратах и минимальных рисках (P ≥ 0,5; U ≥ 0,8; I ≥ 0,8; D ≥ 1,2; C ≈ 1; R ≤ 0,2).

Приведенные значения позволяют дифференцировать инновационные проекты по степени их результативности и принимать обоснованные управленческие решения. Приведенные выше пороговые значения служат ориентиром, который можно адаптировать под специфику конкретной образовательной организации.

Заключение

Разработана аналитическая модель поддержки принятия управленческих решений в организационных системах. Модель позволяет проанализировать и оценить результаты инновационной деятельности на момент оценки, учитывая специфику отдельных образовательных учреждений, а также способствует эффективному управлению организационными проектами. Предложенный расчет показателя эффективности инновационных проектов (Е) на практике можно использовать для таких целей, как сравнение проектов, мониторинг динамики удовлетворенности участников образовательного процесса, обоснование управленческих решений. Для получения результатов при использовании разработанной аналитической модели требуются только статистические данные целевой образовательной организации и экспертное мнение управленческого состава, что делает модель гибкой и применимой как в крупных государственных вузах, так и в общеобразовательных школах и в учреждениях дошкольного образования. При использовании предложенной аналитической модели управленческий состав образовательной организации получает объективную оценку текущего уровня эффективности инновационной деятельности.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Захаров Я.В., Ромашкова О.Н. АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 10. С. 40-45;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40525 (дата обращения: 14.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/snt.40525