Введение

Телекоммуникационные сети для передачи сообщений в эфир работают в системе реального времени, в которой приоритетны временные характеристики процесса. Очевидно, что каждая информационная единица, передаваемая в подобной сети, имеет ограничение срока доставки, после которого информация становится бесполезной. Система, в которой происходит обмен данными в реальном времени, состоит из передающих устройств, называемых узлами (нодами), соединенными между собой для передачи данных, как оптоволоконными, так и радиоканалами. Организация взаимодействия описывается специальными протоколами. Архитектура такого взаимодействия требует тщательной настройки, что не всегда удобно в режиме реального времени, да еще при наличии жестких временных ограничений, поэтому задача определения наиболее подходящей структуры сети и определение значений параметров сети остается актуальным направлением.

Требования, на которые неоднократно ссылаются авторы, например [1], в том или ином виде формируют ограничения в задаче структурного и параметрического синтеза системы сводятся к понижению вероятностей искажений и потерь пакетов сообщений, повышению общей производительности системы при одновременном большом количестве соединений и, конечно, снижении накладных расходов как на обслуживание, так и на штатную работу системы. Для системы реального времени критическое значение имеет также существенное ограничение на величину задержки сообщения.

Необходимо указать, что протоколы TCP и UDP не соответствуют этим требованиям в полной мере. В настоящее время протоколом передачи медиаданных, в большей или меньшей степени отвечающим перечисленным выше требованиям, является протокол RTP (Real-Time Transport Protocol).

Однако и применение протокола RTP в сложных мультимедийных системах связано с необходимостью постоянной настройки и расстановки временных меток пакетов, так чтобы минимизировать общую задержку при передаче данных. А это в свою очередь требует наличия дополнительных узлов сбора и обработки информации, что усложняет структуру сети и увеличивает сложность проектирования подобной системы.

Таким образом, решение задачи оптимального параметрического и структурного синтеза системы передачи мультимедиа данных в реальном времени при условии минимизации задержек передачи остается актуальным в контексте разработки методики своевременного выхода сообщения в эфир [2].

Исходя из вышесказанного, целью данного исследования можно считать подтверждение гипотезы о том, что решение задачи структурно-параметрического синтеза с оптимизацией функционала стоимости при выполнении временных ограничений. Подтверждение данной гипотезы позволит на практике реализовать возможность проектирования системы передачи мультимедийных сообщений в реальном времени с использованием новейших разработок из области IoT (Internet of things) – Интернета вещей.

Материалы и методы исследования

В типичном процессе сетевого приложения реального времени на основе Интернета вещей аудиоданные генерируются конечным устройством, подключенным к сети по IP-протоколу, с минимальной скоростью. Эти пакеты согласно протоколу UDP, указанному выше, доставляются на сервера, составляющие магистральную сеть. Здесь имеет место флуктуация времени передачи, то есть пакеты не доставляются в фиксированные моменты времени. Эта неравномерность нивелируется буферизацией, реализованной в протоколе RTP, играющей роль очереди, что позволяет с постоянной скоростью передавать данные устройству воспроизведения мультимедиаконтента [3, 4].

Рассматриваемый мультимедийный вычислительный комплекс (далее – МВК) должен состоять из одного либо нескольких однотипных узлов, это могут быть мультимедийные сервера относительно небольшой производительности или же мобильные рабочие станции (поддерживающие обработку и сжатие данных формата HEVC и др.). Общий поток запросов на прием сообщений разделяется, используя механизм оркестрирования, подробно описанный в [5]. В основе модели лежит балансировка нагрузки с использованием подходов теории очередей.

В качестве исходных данных задаются технические мультимедийные характеристики серверов, пропускные способности каналов, средние частоты поступления сообщений, количества узлов [6, 7].

По аналогии с системами контейнеризации в данной задаче необходимо реализовать программно-аппаратный комплекс, осуществляющий диспетчирование потока запросов для передачи сообщений. Задержки, связанные с обслуживанием узла, учитываются при расчете быстродействия как известной системы «с охлаждением» [8, 9].

Комплектация МВК модулями подходит, исходя из требований к производительности системы при минимальной общей стоимости комплекса [10]. В результате синтеза МВК помимо его комплектации определяется максимально возможное число запросов, обрабатываемых одновременно на каждом узле, размеры зон оперативной памяти в области прикладных программ для каждого узла, размещение запросов в иерархической внешней памяти.

Результаты исследования и их обсуждение

Предполагается, что длительности обслуживания запросов в узлах подчиняются экспоненциальному закону [11].

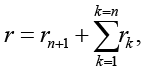

Пусть rk – число запросов в очереди, rn+1 – число запросов на обслуживание в узле. Число активных запросов вычисляется как

где r = 0, ..., R, где R – принятое максимально возможное число запросов, обрабатываемых одновременно на каждом узле.

Величина r0 = R – r определяет число запросов, которые еще не зафиксированы системой передачи в определенный момент t.

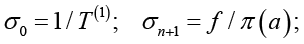

Интенсивность появления сообщений в источнике обозначим λ. Интенсивность обслуживания σn+1 – это величина, обратная среднему, взятому по сумме временных промежутков между моментами начала и окончания обработки запросов, за вычетом времени обработки случайных прерываний.

После обработки на сервере запрос поступает в очередь на дальнейшее обслуживание к одному из устройств внешней памяти. Интенсивность обслуживания λk в устройстве внешней памяти определяется как величина, обратная значению общего времени, необходимого для страничного обмена между оперативной памятью и блоком памяти, подключенным к k-му каналу без учета ожидания в очередях на обмен. По окончании обслуживания во внешнем устройстве запрос может вновь попасть на сервер для дополнительной обработки. Такое может произойти, например, в случае несовпадения контрольных меток в сообщениях большого объема. Если этого не произошло, то с вероятностью λ0 завершает свое обслуживание в модуле мультимедийного вычислительного комплекса. Алгоритм расчета оценочных значений пропускной способности мультимедийного вычислительного комплекса описан в [12].

Итак, известны размер страницы оперативной памяти каждого узла и вероятности обращения к каждой странице, а также технико-экономические характеристики модулей мультимедийного вычислительного комплекса. Необходимо определить количество узлов (серверов, или рабочих станций), уровень мультипрограммирования, размер одной зоны оперативной памяти, количество блоков внешней памяти каждого типа и размещение страниц по блокам памяти таким образом, чтобы выполнялись ограничения на общую производительность всего комплекса в целом, а приведенные итоговые затраты на модули комплекса были минимальными. Пусть V0 – объем одного блока оперативной памяти, N – максимально допустимое число блоков оперативной памяти в мобильном вычислительном комплексе; G* – стоимость мультимедийного сервера; а – объем, занимаемый оркестратором, включая балансировщик нагрузки и служебный блок; π = π (а) неубывающая функция, представляющая зависимость среднего числа операций, выполняемых на сервере, от объема ресурсов балансировщика; G0 – стоимость одного блока оперативной памяти; δ – среднее количество операций на узле, для обслуживания запроса, определяется с учетом «системных затрат», T(1) – среднее время подготовки к обслуживанию запроса; A – объем оперативной памяти, выделенной под область управляющей программы операционной системы; Ajk – объем, занимаемый транзитами операционной системы.

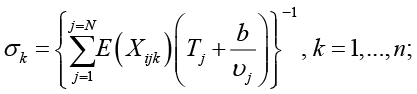

Далее, Xijk – количество страниц с вероятностью обращения pi, которые размещаются в блоках памяти j-го типа, подключенных к k-му каналу, m – количество узлов обслуживания; R – максимально возможное число одновременно обрабатываемых запросов на одном узле; λ – размер зоны основной памяти для обслуживания запроса.

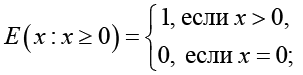

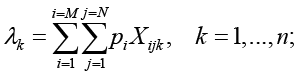

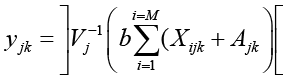

Параметры модели функционирования целевой информационной системы определяются следующими соотношениями:

(1)

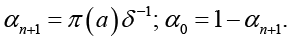

(1)

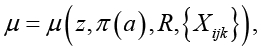

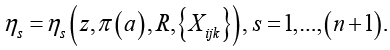

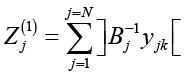

Используя эти соотношения, а также алгоритм для оценки производительности μ(R), коэффициент загрузки процессоров ηn+1 и коэффициенты загрузки внешних устройств (ηk) можно рассчитать как функции вида

(2)

(2)

Характеристики обработки информации телерепортажа

|

Номер типа информации i |

Характеристика типа обрабатываемых данных |

Интенсив-ность поступления λi |

Среднее время отклика системы βi1 |

|

1 |

Исходные данные от источников систем хранения данных |

1 раз/ч |

2 с |

|

2 |

Команды управления средствами коммутации |

3 раза/ч |

3 с |

|

3 |

Другие исходные данные от источников |

2 раза/мин |

10 с |

|

4 |

Получение обобщенных справок по запросам |

5 раз/мин |

5 с |

|

5 |

Запросы на получение подробных справок |

0,3 раза/ч |

10 с |

|

6 |

Запросы на проведение математических расчетов |

1 раз/сут |

0,5 мин |

|

7 |

Запросы на предоставление специальной информации |

100 раз/сут |

30 с |

|

8 |

Запросы на пересылку файлов |

0,5 раз/час |

0,015 ч |

Введем переменные:

– число устройств с памятью j-го типа, подключенных к k-му каналу;

– число устройств с памятью j-го типа, подключенных к k-му каналу;

– количество узлов, подключенных к k-му каналу.

– количество узлов, подключенных к k-му каналу.

При решении задачи синтеза системы значения параметров системы должны удовлетворять следующим перечисленным ограничениям:

− производительность системы должна быть оптимизирована исходя из критериев количества запросов и блоков памяти, необходимых для обработки этих запросов;

− к одному и тому же каналу не подключаются различные устройства внешней памяти;

− количество мультимедийных серверов, подключенных к каналу и объем ресурсов, потребляемых балансировщиком ограничены.

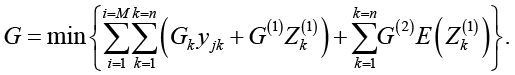

Таким образом необходимо решить задачу многокритериальной оптимизации методом сведения к однокритериальной, то есть поиска минимума функции затрат:

В [13] описано применение метода «ветвей и границ» для поиска наилучших значений переменных. При построении дерева ветвлений выделяются четыре уровня. На первом уровне ветвление начинается из корневой вершины Ω. Из корневой вершины проводят дугу, которой соответствует значение z = zmin(zmin > 1, целое).

На каждом следующем уровне ветвление продолжается из последней вершины, полученной на предыдущем уровне. Из этой вершины проводится дуга, которой соответствует значение а = атin(атin ≥ 1) [14].

В итоге обследования объектов автоматизации в телестудиях Санкт-Петербурга, анализа возможных сценариев использования автоматизированной системы передачи сообщений в эфир определены интенсивности информационных потоков в ведомственной корпоративной сети, а по результатам экспериментов, натурных испытаний, компьютерного моделирования и сравнения с существующими аналогами оценены средние времена проведения транзакций (таблица) [15].

Для выполнения требований по своевременности сбора информации о происходящих интересных событиях в мире необходимо создание информационно-вычислительной системы с автоматическим сбором информации с «умных» вещей, в результате чего производительность возрастает в среднем на 30 %, а вероятность своевременной обработки достигает 0,93, что является приемлемым для решения поставленной задачи.

Заключение

Представленный подход к реализации систем сбора информации в реальном времени может быть без ограничения общности применен к расчетам минимального времени, требуемого на подготовку к выходу информации в эфир и оптимизации системы передачи новостной информации. Он основан на обобщенной законченной модели сети массового обслуживания, алгоритмы расчета параметров которой известны и неоднократно опробованы в различных областях применения. Представленные предварительные расчеты временных показателей на основе данных новостного потока дали положительные результаты. Решение может быть применено для проектирования и дальнейшей оптимизации сложных информационно-телекоммуникационных систем, реализованных с применением аппаратных устройств, технически ограниченных по уровню оперативной и постоянной памяти, а также систем, хранящих информацию в распределенных базах данных.

Библиографическая ссылка

Малахова Н.С. ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СВОЕВРЕМЕННЫЙ ВЫХОД ИНФОРМАЦИИ В ЭФИР // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 9. С. 106-110;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40493 (дата обращения: 01.03.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/snt.40493