Введение

Современные цифровые технологии, методы интеллектуального анализа данных и средства автоматизации активно внедряются во все сферы человеческой деятельности, способствуя развитию широкого круга междисциплинарных исследований и порождая новые знания в различных предметных областях, в том числе в области экологической и продовольственной безопасности [1, 2]. В этом контексте важно подчеркнуть, что сегодня значимыми являются не только процедуры оценки негативного химического и физического антропогенного воздействия на компоненты природной среды территорий, но и построение высокоточных прогнозов, а также поиск адекватных моделей, обеспечивающих приемлемый эколого-экономический баланс. Ключевым направлением считается мониторинг, прогнозирование и комплексная оценка последствий изменения природно-климатических и метеорологических параметров, связанных с парниковым эффектом [3, 4].

На сегодняшний день существует множество моделей, которые позволяют производить эксперименты по изменению климатических параметров, а также экологи отмечают, что во многих странах не организуются мероприятия по трансформации производства и минимизации выбросов в окружающую среду [5, 6]. Анализ современных исследований в селекции растений и трансформации сельского хозяйства указывает на возможную положительную реакцию различных растений на концентрацию углекислого газа в приземном слое атмосферы [7, 8], а также на повышение минерализации гумусового слоя почвы [9]. Многие исследования посвящаются карбоновому производству и секвестрации углекислого газа растениями, что также подтверждает актуальность применения мер экологического воздействия на производство [9, 10].

Текущая экологическая обстановка в регионах РФ указывает на необходимость реализации мероприятий по адаптации сельскохозяйственных территорий к техногенному воздействию, оказываемому промышленными предприятиями, которые находятся в непосредственной близости от растениеводческих комплексов. Проведение исследования связано со сбором разнородных метеорологических, климатических и почвенных данных, а также их влиянием на рост и развитие сельскохозяйственных культур и производительность территории в целом [11, 12].

Цель исследования – разработка единых научных подходов, методологического инструментария для комплексной оценки и прогнозирования эколого-экономической ситуации на сельскохозяйственных территориях в условиях динамики климатических, метеорологических и антропогенных параметров с формированием адаптационных сценариев по их развитию.

Материалы и методы исследования

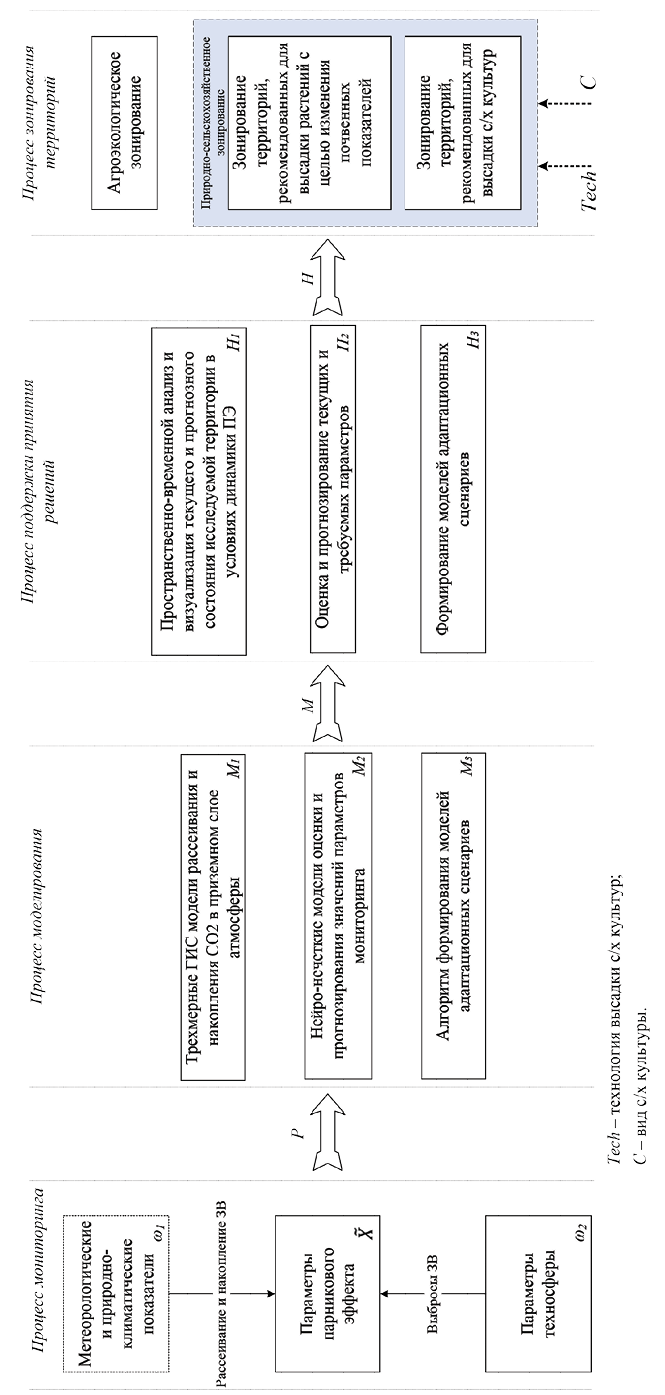

На основании прошлых исследований авторами был предложен новый подход для выполнения зонирования территорий сельскохозяйственного назначения в автоматизированном режиме в целях увеличения производительности, схема данного подхода представлена на рис. 1 [13, 14]. На схеме отражены основные этапы в их взаимодействии: интеллектуальный мониторинг; процесс моделирования; процесс поддержки принятия решений; результирующий процесс адаптационного зонирования территорий.

В качестве пилотной площадки определены сельскохозяйственные территории Чернянского и Корочанского районов Белгородской области, которые находятся в непосредственной близости с источниками выбросов (Старооскольский и Губкинский районы).

Рис. 1. Схема автоматизированного адаптационного зонирования сельскохозяйственных территорий Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Результаты исследования и их обсуждение

Представленный на рис. 1 подход позволяет формировать адаптационные сценарии, которые являются рекомендациями, получаемыми в ходе поддержки принятия решений. Принятие решения осуществляется на основе результатов модельной оценки движения парниковых газов в приземном слое атмосферы на определенных территориях, визуализации роста и развития растений при помощи 3D-моделирования, а также расчета параметров произрастания с оценкой текущей/прогнозной производительности сельскохозяйственной территории.

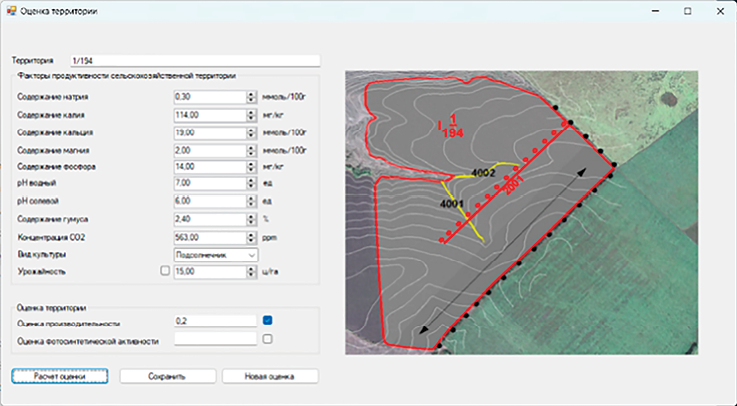

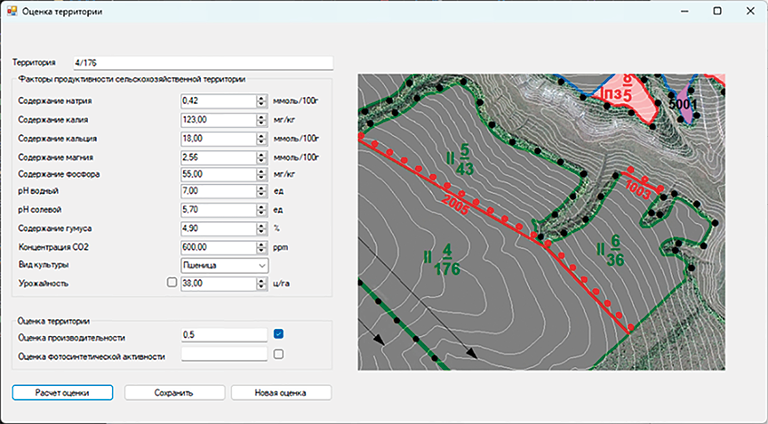

Сочетание интеллектуальной технологии с геоинформационными системами позволяет сформировать пространственно-временную и структурную оценку движения парниковых газов в приземном слое атмосферы, визуализация данных достигается путем наложения цвета в виде тепловой карты [14]. Использование предложенной модели позволяет установить территории, которые соответствуют требованиям адаптационного зонирования [13]. Экранная форма разработанного программного обеспечения представлена на рис. 2.

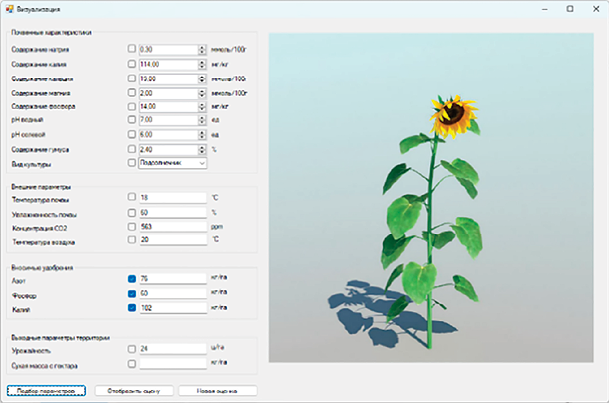

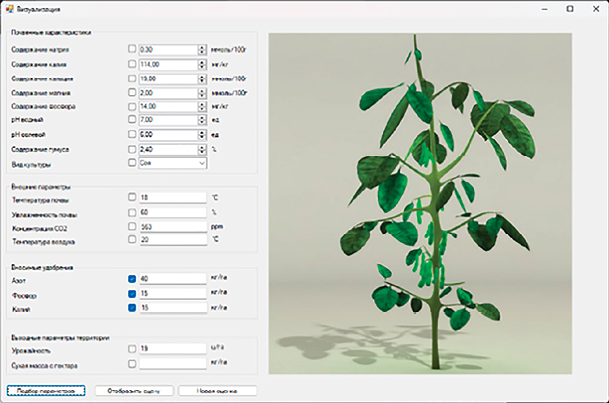

Следующим шагом при формировании адаптационного сценария является оценка качественных параметров роста и развития сельскохозяйственной культуры. Авторским коллективом был разработан банк цифровых моделей приоритетных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Белгородской области, при различных атмосферных параметрах. Визуализация сельскохозяйственных культур выполнялась для различных концентраций углекислого газа в приземном слое атмосферы на каждом из четырех этапов роста, исследовались диапазоны от 400 до 1000 с шагом 200 ppm. В результате работы авторским коллективом получено 592 3D-модели сельскохозяйственных культур [15].

Далее, для осуществления поддержки принятия решений необходимо выявление причинно-следственных связей между различными параметрами произрастания и воздействия на исследуемую культуру. Относительно исследуемой сельскохозяйственной культуры должна выполняться классификация территорий по производительности с учетом климатических и техногенных факторов. Авторским коллективом выполнена разработка данной модели, которая включает кластерную компоненту на базе парадигмы искусственной нейронной сети встречного распространения, описанной в [16].

Разработана программная реализация предложенных моделей на основе языка программирования C# и платформы .Net в среде разработки Visual Studio 2022. Для управления базой данных выбрана Microsoft SQL Server 2018. В процессе разработки особое внимание уделялось модульной архитектуре программного обеспечения, что обеспечивает гибкость и масштабируемость системы. Были реализованы механизмы обработки больших объемов данных и параллельных вычислений для повышения эффективности работы. Также проведена интеграция с внешними API для расширения возможностей анализа и визуализации данных, использованы специализированные библиотеки NeuronDotNet, FuzzyNet и GMap.Net.

Рис. 2. Экранная форма оценки продуктивности сельскохозяйственных территорий Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Для тестирования программного обеспечения, реализующего предложенные модели, выполнен эксперимент, целью которого была оптимизация выбора сельскохозяйственной культуры, а также определение плана выращивания. На рис. 2 продемонстрирован результат комплексной оценки территории (используется нумерация территорий в виде x/y, где x – порядковый номер; y – площадь, га).

Результаты оценки территории 1/194 с выращиваемой культурой – подсолнечник (рис. 3, а) составили 0,2 (низкая эффективность), маркер территории – красный. Анализ приземного слоя атмосферы указывает на динамику движения CO2 в диапазоне 422 – 563 ppm. Анализ почвенных показателей (азот, фосфор, калий) указывает на низкое минеральное питание для произрастания подсолнечника. В качестве рекомендаций можно определить: внесение минеральных удобрений; изменение севооборота с введением сидеральных культур. Для исследуемой территории выполнены расчеты для определения плана внесения удобрений: так, для достижения средней по Белгородской области урожайности подсолнечника – 23 ц/га необходимо увеличение внесения удобрений (азот, фосфор, калий) на 33, 58 и 68 % при текущих значениях: N – 76, P – 60, K – 102 кг/га. Внесение подобного объема удобрений для достижения средней урожайности по области является экономически невыгодным. Для выполнения адаптационного зонирования исследуемой территории были рассмотрены другие сельскохозяйственные культуры. На рис. 3, б, представлен имитационный эксперимент с сельскохозяйственной культурой – соя.

а)

б)

Рис. 3. Визуализированная прогнозная оценка возделывания сельхозкультур: а) подсолнечник; б) соя Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Рис. 4. Результат оценки с/х территории 4/176 Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Параметры для оценки с/х территорий

|

Наименование параметра / территория |

3/207 |

4/176 |

5/43 |

6/36 |

|

Вид культуры |

Соя |

Соя |

Соя |

Соя |

|

Азотсодержащие удобрения, кг/га |

42 |

40 |

43 |

44 |

|

Фосфорсодержащие удобрения, кг/га |

16 |

15 |

16 |

16 |

|

Калийсодержащие удобрения, кг/га |

16 |

15 |

16 |

17 |

|

Урожайность, ц/га |

19 |

19 |

19 |

18 |

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

Выращивание данной культуры на исследуемой территории является более экономически эффективным решением, так как требует меньшего объема вносимых удобрений для получения среднего урожая.

Формирование адаптационных сценариев в программном обеспечении позволяет определить не только наиболее подходящую сельскохозяйственную культуру для требуемой территории, но и определить территорию под необходимый севооборот. Был определен короткий севооборот, который включает кукурузу и сою. На рис. 4 приведен результат комплексной оценки сельскохозяйственной территории, который соответствует значению – 0,5 (средняя эффективность), для выделения используется зеленый маркер.

Были рассмотрены территории 3/207, 4/176, 5/43, 6/36, для которых определена максимальная концентрация CO2 – 600 ppm. Применение кластерной модели, согласно рис. 1, позволило определить оптимальную территорию на основе оценки урожайности культуры на исследуемой территории (таблица).

Исходя из результатов исследования рассматриваемые территории после выполнения адаптационного зонирования демонстрируют оценку производительности – 0,7 (нормальная эффективность), урожайность требуемых культур: кукуруза – 80 ц/га; соя – 23 ц/га.

Заключение

Для определенных сельскохозяйственных районов Белгородской области разработаны рекомендации по адаптационному зонированию с целью повышения урожайности. Анализ территорий с высокими зарегистрированными уровнями CO2 показал их низкую эффективность с точки зрения соотношения урожайности (ц/га) и объемов используемых удобрений. Проведенные прогнозные имитационные эксперименты двух видов позволили создать адаптационные сценарии: выбрана соя и соответствующая технология ее выращивания для конкретного района, что обеспечивает снижение объемов вносимых удобрений при сохранении приемлемого уровня производительности; среди исследуемых территорий выделена оптимальная для внедрения короткого севооборота (соя – кукуруза), при котором урожайность культур увеличивается на 25 % без дополнительного внесения удобрений. Разработанные модели и их программные реализации могут применяться при создании и обновлении автоматизированных систем управления сельским хозяйством, а также использоваться региональными органами и профильными организациями для разработки научно обоснованных адаптационных сценариев зонирования с учетом изменений природных, климатических и техногенных факторов.

Конфликт интересов

Финансирование

Библиографическая ссылка

Иващук О.А., Гончаров Д.В., Кази А.К., Ягалиева Б.Е. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИКИ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 9. С. 71-77;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40488 (дата обращения: 01.03.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/snt.40488