Введение

Для успешной социализации и социальной адаптации обучающихся с нарушениями интеллектуального развития крайне важна работа по формированию у данной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представлений об окружающем мире (природном и социальном). Эта работа начинается еще в дошкольном детстве, когда у ребенка закладываются первоначальные знания и представления о себе, о его социальном окружении, о правилах поведения, о предметах и их функциях, о животных и растениях, о природных процессах, о месте, в котором он живет, и др. Процесс формирования знаний и представлений у детей с нарушениями интеллекта сложный, многоэтапный, длительный.

В соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС УО) целенаправленная работа по формированию системы знаний и представлений о природных объектах, явлениях и процессах у данной категории школьников в младших классах происходит в процессе изучения учебного предмета «Мир природы и человека». Именно в младшем школьном возрасте закладывается необходимый минимум естественнонаучных знаний и представлений, который является фундаментом для успешного освоения программного материала образовательной области «Естествознание» в старших классах. Содержание учебного курса «Мир природы и человека» обеспечивает освоение на элементарном уровне школьниками с нарушениями интеллекта знаний и представлений о мире природы: о сезонных изменениях в природе, неживой природе и живой природе (растения, животные, человек).

Т.В. Алабина и Т.В. Шевырева раскрывают особенности формирования представлений о растениях у детей дошкольного возраста этой нозологической группы [1; 2]. В.Н. Синев, Л.С. Стожок в своих работах описывают специфические особенности естествоведческих представлений старшеклассников с умственной отсталостью [3, с. 49–74]. Анализ научных и научно-методических работ показал дефицит современных исследований по проблеме формирования у обучающихся младших классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний и представлений об окружающем природном мире, в частности о мире растений.

Выявить особенности знаний и представлений ребенка о мире растений возможно через отражение их в его высказываниях (ответы на вопросы, дополнение предложения, составление рассказа и др.), в процессе наблюдения за деятельностью обучающегося (в учебное время и в специально организованных экспериментальных условиях), а также через анализ результатов его изобразительной и конструктивной деятельности.

Такой подход, как считают авторы, позволяет выявить полную картину трудностей в освоении природоведческого материала и составить типологию характерных особенностей знаний и представлений обучающихся по разделу «Растения».

Термин «репрезентация» буквально обозначает «представленность», «изображение», «отображение одного в другом или на другое», то есть способность человека представить, отразить в неких взаимосвязанных структурных элементах с помощью разнообразных (вербальных и невербальных) средств сформированные у него представления, знания, понятия об объектах и субъектах окружающей действительности, о себе самом. В образовательном процессе большую роль играет способность обучающегося представить свои знания посредством вербальных средств. Такая репрезентация обеспечивает не только собственно репрезентативную функцию, но и коммуникативную, столь важную для оценки педагогом знаний обучающихся с умственной отсталостью и своевременной коррекции недостатков этих знаний. При образной репрезентации программного материала ребенок опирается на личный опыт непосредственного восприятия различной модальности изучаемого объекта, процесса, явления. Такой подход в обучении детей с нарушениями интеллекта является традиционным и широко используемым, так как позволяет эффективно формировать конкретные знания и представления. От уровня развития способности обучающегося воспринимать, перерабатывать, запоминать и репрезентировать учебную информацию зависит его академическая успешность и в конечном счете качество освоения им образовательной программы.

Как показывает практический опыт работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями, к началу школьного обучения дети этой категории подходят с различными стартовыми возможностями по уровню сформированности у них знаний и представлений об окружающем мире. Для оценки их способностей осуществлять вербальную и образную репрезентацию знаний и представлений мы посчитали важным организовать диагностику не в начале, а в конце первого класса, то есть после периода их целенаправленного систематического обучения по дисциплине естественнонаучного цикла. Диагностика в конце учебного года позволяет не только определить актуальные знания и представления школьников, но и наметить при необходимости корректировку учителем рабочей программы по дисциплине «Мир природы и человека», а также внести необходимые изменения в работу специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (ППС).

Цель исследования – экспериментальное изучение вербальной и образной репрезентации знаний и представлений о растительном мире у первоклассников с интеллектуальными нарушениями.

Материалы и методы исследования

Исследование своеобразия вербальной и образной репрезентации знаний и представлений о растениях у обучающихся с интеллектуальными нарушениями проводилось в конце первого года изучения школьниками программного материала учебной дисциплины «Мир природы и человека» (апрель – май 2024 г.) в специальных (коррекционных) образовательных организациях г. Москвы, являющихся базовыми организациями ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет». В исследовании приняли участие ученики первого класса, осваивающие адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (далее – АООП). В экспериментальную группу (ЭГ) были включены дети, владеющие вербальной коммуникацией. В ЭГ вошли 78 обучающихся в возрасте 7–8,5 лет.

Под знаниями и представлениями о растительном мире у обучающихся с интеллектуальными нарушениями первого года обучения по варианту 1 АООП авторы понимают элементарный уровень осведомленности школьников о сезонных изменениях в жизни растений, основные сведения об условиях, необходимых для роста и развития растений, о сходстве и различии изучаемых растений, об основных частях растения, о приспособлении растений к разным условиям жизни, об использовании человеком объектов растительного мира.

Разработка диагностической программы осуществлялась на основе ФГОС УО, федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также учебно-методического комплекта (УМК) по учебной дисциплине «Мир природы и человека».

Основными методами исследования стали наблюдение, беседа и анализ продуктов детской деятельности.

В диагностическую программу были включены следующие блоки:

1. Оценка вербальной репрезентации знаний и представлений о растительном мире.

2. Оценка образной репрезентации знаний и представлений, а именно способности отразить запечатленные в памяти, в сознании образы объектов, процессов, явлений растительного мира (рисование, моделирование, дорисовка недостающих элементов/частей/деталей и др.). Некоторые задания второго блока диагностической программы носили комплексный характер: после образной репрезентации знаний и представлений ребенком ему задавались дополнительные вопросы, целью которых было получение более полных сведений о сформированности знаний и представлений о растительном мире и выявление их своеобразия у обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

Диагностическое исследование проводилось индивидуально с каждым участником эксперимента. Перед обследованием с каждым ребенком был налажен контакт, в процессе обследования поддерживалась комфортная психологическая атмосфера.

Результаты исследования и их обсуждение

Исследование способности к вербальной репрезентации знаний и представлений обучающихся о мире растений (первый блок) выявило ряд особенностей с помощью их ответов на вопросы беседы.

Отвечая на вопрос беседы «Что относится к живой природе?», 83,3 % школьников продемонстрировали способность назвать 2–3 объекта живой природы. Чаще всего к объектам живой природы дети относили животных (зверей, птиц). Наиболее распространенными ответами были «кошка», «птичка», «собака». Лишь 53,3 % из успешно справившихся с ответом на этот вопрос детей отнесли к живой природе объекты растительного мира («дерево», «помидор», «яблоко», «цветок» и др.). Ошибочные ответы содержали названия тел неживой природы и названия предметов, созданных руками человека.

Вопрос беседы «Что нужно растениям для роста?» вызвал у большинства участников эксперимента серьезные трудности. Никто из них не смог назвать все три условия (свет, тепло, вода), которые изучаются школьниками в первом классе. Два условия из трех назвали 26,9 % детей, 41 % – одно. Чаще всего школьники называли воду.

Результаты исследования показали, что знания и представления о частях растения у обучающихся с интеллектуальными нарушениями были сформированы недостаточно. Вспомнить и назвать все части растения (корень, стебель, лист, цветок) смогли 15,3 % участников эксперимента. Чаще всего при вербальной репрезентации знаний и представлений о строении растения дети называли лист и цветок. Часть школьников (30,7 %) при восприятии на слух задания «Назови части растения», услышав знакомое слово «растения», начинали перечислять названия знакомых им растений («ромашка», «дерево», «кактус», «елка» и т.п.). При повторном предъявлении задания у данной группы детей не было выявлено случаев самокоррекции подобных ошибок, что может быть объяснено недостаточным уровнем сформированности у них понятия «части растения».

Детям было легче вспомнить и назвать знакомые деревья, чем вспомнить названия кустарников: 82 % участников ЭГ вспомнили и назвали от 1–3 дерева, 2,6 % из них смогли перечислить 5 названий деревьев, 8,2 % участников ЭГ назвали 1–2 кустарника. Чаще всего дети воспроизводили названия таких кустарников, как малина, сирень, смородина.

Уже на первом году обучения в соответствии с программным материалом курса «Мир природы и человека» школьники с нарушениями интеллекта знакомятся с рядом обобщающих понятий. Экспериментальное исследование освоенности этих понятий к концу учебного года показало, что понятия «овощи» и «фрукты» у большинства участников ЭГ (93,7 %) были сформированы на достаточном уровне. Трудности в дифференцировке этих понятий испытывали 6,3 % детей, они не могли безошибочно назвать только фрукты или только овощи. Школьники (8,9 %) затруднялись в отнесении природного объекта к конкретной группе на основе места его произрастания («растения сада», «растения огорода», «растения леса»). При перечислении растений сада дети добавляли растения, произрастающие в огороде, в лесу, и наоборот («на огороде есть огурец, морковка, малина, яблоня», «в саду растут яблоки, груши, помидоры» и т.п.). При перечислении школьниками (11,5 %) лесных растений наблюдалось включение животных леса: «в лесу живут грибы, березы, елки и зайцы», «в лесу много деревьев, травы и птиц».

Серьезные трудности у школьников вызвали вопросы «Какие лекарственные растения ты знаешь?», «Почему березу и мать-и-мачеху называют лекарственными растениями?», «Для чего нужны лекарственные растения?». В соответствии с действующим УМК по курсу «Мир природы и человека» дети должны усвоить информацию о том, что к лекарственным растениям относят мать-и-мачеху и березу («березовые почки»). Оба примера для данной категории школьников с ОВЗ оказались сложными как для восприятия и осмысления, так и для репрезентации. Многие дети (83,3 %) не смогли перечислить лекарственные растения, объяснить, почему некоторые растения называют лекарственными (91 %). Самыми распространенными ошибочными ответами были следующие: «это лекарства», «их едят, когда болеют».

Результаты выполнения школьниками с интеллектуальными нарушениями задания «Назови одним словом», где на основе вербального материала дети должны выполнить элементарное обобщение, показали в целом недостаточную способность детей к правильному подбору обобщающего термина: 63,6 % участников эксперимента не справились с заданием или справились с ошибками. Лучшие показатели были выявлены в пробах, где первоклассникам предлагалось выполнить обобщение на основе знаний, полученных ими еще в дошкольном возрасте и закрепляемых на протяжении всего первого класса («береза, дуб, клен – деревья»; «огурец, морковь, кабачок – овощи»), гораздо сложнее давались задания, в которых фигурировали знания, полученные детьми в период обучения в первом классе («ромашка, василек, мать-и-мачеха – цветы»; «сирень, малина, смородина – кустарники»). Чаще всего в качестве обобщающего слова в пробе «ромашка, василек, мать-и-мачеха – цветы» школьники предлагали «цветок», то есть наблюдалась подмена обобщающего слова названием части растения. При выполнении пробы «сирень, малина, смородина – кустарники» дети называли слово «ягоды». Подобные ошибки можно объяснить как недостаточной сформированностью знаний о конкретных кустарниках (внешний вид растения, название кустарника), так и недостатками освоения обобщающих терминов («цветы», «кустарник»).

Задание «Доскажи словечко» было направлено на выявление способности делать элементарные обобщения на основе ключевого признака, представленного вербально. Было отмечено, что успешность выполнения проб данного задания напрямую связана с тем, применялся ли подобный вид работы с детьми в ходе их обучения в первом классе. Так, в классах, где учитель систематически организовывал с детьми подобную работу, школьники понимали предложенную им инструкцию и пытались выполнить задание (41 %). Дети, которые впервые сталкивались с подобным видом работы, как правило, отказывались от его выполнения или выполняли его, пытаясь угадать возможный правильный ответ (59 %). Рассмотрим наиболее типичные варианты ответов участников ЭГ. При выполнении пробы «Люди выращивают цветы в саду. Такие цветы называются…» были получены следующие ответы: «цветущими», «цветковыми», «цветками», «ромашки», «розы», «домашние», «у меня нет сада», «я в сад не хожу» и др. Похожие ответы, где наблюдалось соскальзывание на перечисление известных детям растений вместо подбора обобщающего термина на основе представленного вербально основного признака, отмечались при выполнении пробы «В лесу растут растения. Они называются …» (например, были получены следующие ответы детей: «березы, елки, дуб», «деревья», «лесные, дуб, береза, елка», «деревья и трава, а еще елка и береза» и т.п.).

Особое место в оценке сформированности вербальной репрезентации знаний и представлений школьников заняли задания, которые требовали не простого речевого воспроизведения освоенного программного материала, но демонстрации понимания обучающимися связей и отношений между объектами, объектами и процессами, процессами и условиями, в которых они протекают («Зачем поливают растения?», «Для чего дереву нужен прочный ствол?», «Почему нельзя собирать незнакомые грибы и ягоды в лесу?», «Почему почки появляются на деревьях ранней весной?» и др.). Была отмечена неспособность выделить причину явления, зачастую участники ЭГ лишь повторяли его описание, подменяя описанием выделение и называние причины («подснежник под снегом цветет», «снег надо разрыть, и там будут цветы, подснежники», «листопад – листья падают» и т.п.). У нескольких детей (7,6 %) было выявлено возникновение случайных ассоциаций при попытках ответить на вопросы, требующие установления причинно-следственных связей (например: «На деревьях не будет листьев, и снег туда ляжет», «Зимой нет травы. Она под снегом. Спит. Там темно» и др.).

В процессе исследования была отмечена низкая способность первоклассников с интеллектуальными нарушениями к выделению функциональных характеристик изучаемых объектов растительного мира. Школьники (88,4 %) не понимали, для чего человек может использовать семена растений (размножение растений, употребление в пищу и т.п.), затруднялись в определении функционального предназначения частей растений (корня, стебля). Участники эксперимента (91 %) лучше справились с заданием, где необходимо было рассказать, как человек использует овощи и фрукты. Самыми распространенными ответами были следующие: «их едят», «их готовят».

Трудности вызвали задания и вопросы, связанные с выявлением представлений и знаний о таких объектах растительного мира, с которыми обучающиеся редко встречались в своей жизни, а также если в ходе взаимодействия с ними дети не получали необходимой понятной и доступной информации, которую могли бы включить в свою систему знаний и представлений об окружающем мире. Например, в школьной столовой на обед дети часто получали гороховый суп, на полдник – булочки с маком, то есть на бытовом уровне они неоднократно встречались с блюдами, одним из ингредиентов которых являются семена растений (мак, горох). При этом участники ЭГ не могли вспомнить, какие семена употребляются в пищу человеком, какие блюда можно из них приготовить. Многие первоклассники (73 %) даже не пытались ответить на подобные вопросы.

Второй блок эксперимента был посвящен изучению образной репрезентации знаний и представлений о растительном мире обучающимися с интеллектуальными нарушениями.

Результаты выполнения задания «Узнай растение» (обучающимся предлагалось рассмотреть рисунки с изображениями объектов растительного мира, которые изучались детьми в первом классе, и выбрать последовательно называемые экспериментатором) показали, что оно не вызывало у школьников больших трудностей, если речь шла об узнавании хорошо знакомых растений среди прочих. Однако представления о некоторых растениях, которые изучались в первом классе на уроках курса «Мир природы и человека», отличали неточность, размытость. Например, участники ЭГ путали такие растения, как одуванчик и мать-и-мачеха (41 %), многие обучающиеся не могли найти среди иллюстраций и показать сирень (43,5 %), малину (17,9 %). Было отмечено, что дети успешнее справлялись с заданием на уровне узнавания и показа, чем с заданием, связанным с вербальной репрезентацией своих знаний и представлений («Назови деревья, которые ты знаешь», «Перечисли названия цветов» и т.п.).

Задание «Что нужно растению?» позволило не только оценить знание детьми основных условий для роста и жизни растений, но и выявить способность школьников понимать и использовать знаково-символическую наглядность, предложенную в качестве помощи для репрезентации освоенных знаний и представлений. Детям предлагались два символа: капля воды (символ необходимого для растений полива), солнце (символ тепла и света). Практически все дети с опорой на первый символ вспомнили и сказали, что растениям нужна вода. Второй символ вызвал у многих детей прямые ассоциации с предложенным схематическим изображением. Были получены следующие ответы: «солнце» (84,6 %), «солнышко греет» (5,1 %), «тепло» (6,4 %).

Во второй блок диагностической работы было включено задание «Назови одним словом», где, в отличие от первого блока, проверка способности выполнять элементарные обобщения осуществлялась с опорой на наглядность. Сопоставление результатов выполнения данного задания с использованием вербального и наглядного материала показало, что школьники с нарушениями интеллекта лучше справляются с выделением существенных общих свойств объектов растительного мира и подбором обобщающего слова, выполняя задания с опорой на визуальный ряд. Однако это задание даже при наличии наглядной опоры остается сложным для данной категории обучающихся. Допустили ошибки при выполнении задания 36,7 % участников ЭГ.

При выполнении задания «Чьи семена?» (растения: подсолнечник, горох, мак) продемонстрировали сформированность умения соотносить часть объекта с целым на основе иллюстративного материала 80,7 % детей. Дети подобрали пару «растение – семя». Высокие показатели успешности школьников при выполнении данного задания можно объяснить наличием в УМК «Мир природы и человека» иллюстративного материала и заданий к нему, которые позволили учителям осуществить работу по формированию знаний и представлений по данной теме.

Качество освоения программного материала по разделу «Растения» во многом зависит от уровня развития у обучающихся познавательных процессов. Большую роль здесь играет уровень сформированности способности ребенка с нарушением интеллекта к целенаправленному восприятию объектов и процессов, выделению их существенных свойств, характеристик, сравнению, что подтверждается полученными в ходе исследования данными. В задании «Сравнение объектов растительного мира» детям предлагалось сравнить два объекта между собой с опорой на иллюстративный материал, выделив черты как сходства, так и различия («слива – яблоко», «огурец – кабачок», «помидор – яблоко»). Было отмечено, что чаще всего участники эксперимента, составляя характеристику объектов, выделяют три внешних признака: форму, цвет, величину. При этом большинство детей при выделении признаков различия выделяют 1–2 этих признака (79,4 %). Крайне мало детей смогли выделить признаки сходства (форма, цвет и/или величина) при сравнении двух объектов растительного мира (8,9 %). В качестве общего признака обобщающие слова «овощи», «фрукты» использовали 6,4 % участников эксперимента, а «растут на огороде» и «растут в саду» – 5,1 %, кроме того, 2,6 % учеников отметили, что «их едят».

Оценка способности репрезентировать в изобразительной деятельности знания и представления о растительном мире проводилась с помощью организации рисования на следующие темы: «Подснежник» (репрезентация знаний и представлений о растении, которое изучалось в первом классе), «Дерево, кустарник, трава» (репрезентация знаний и представлений об основных группах растений), «Лес» (репрезентация обобщенных знаний о растительном мире, наличие или отсутствие понимания связей и отношений в биологической системе), «Любимое растение» (репрезентация представлений участников ЭГ о выбранных по собственному желанию растениях) (табл. 1).

Лучше всего участники ЭГ справились с заданием нарисовать подснежник, 75,6 % школьников при его изображении достигли узнаваемости. Такой высокий показатель авторы объясняют вниманием учителей, преподающих учебный предмет «Мир природы и человека», к анализу внешнего вида растения, выделению его частей. В УМК по данному предмету представлен удачный наглядный материал, который помог школьникам лучше запечатлеть образ подснежника в памяти. Кроме того, беседа с учителями выявила, что первоклассникам предлагалось выполнить зарисовку данного растения на уроке. Другими словами, подходя к выполнению экспериментального задания, дети уже имели опыт образной репрезентации данного цветка в изобразительной деятельности. Однако школьники в своих рисунках допускали такие типичные ошибки, как повышенная геометризация цветка и листьев растения, нарушение пропорции в отображении частей растения, неадекватное цветовое решение и др.

Задание изобразить дерево, кустарник и траву было нацелено на оценку сформированности у детей образов основных групп растений, способности в ходе репрезентации своих знаний отобразить в рисунке основные отличительные характеристики каждой из групп растений.

Таблица 1

Результаты оценки способности обучающихся с интеллектуальными нарушениями к образной репрезентации знаний и представлений о растительном мире

|

Тема рисунка Критерии оценки |

«Подснежник» |

Группы растений |

«Лес» |

«Любимое растение» |

||

|

«Дерево» |

«Кустарник» |

«Трава» |

||||

|

Узнаваемость объекта(ов) изображения |

75,6 % |

91% |

25,6 % |

29,4 % |

73 % |

74,3 % |

|

Наличие предметного изображения |

96,1 % |

96,1 % |

81,3 % |

81,3 % |

96,1 % |

98,7 % |

|

Адекватное использование цвета при изображении объектов растительного мира |

81,3 % |

92,3 % |

60,2 % |

92,3 % |

93,5 % |

97,4 % |

|

Правильность отображения в рисунке форм объектов |

60,2 % |

33,3 % |

16,6 % |

28,2 % |

26,9 % |

29,4 % |

|

Пропорциональность объектов и их частей |

56,4 % |

28,2 % |

14,1 % |

17,9 % |

24,3 % |

26,9 % |

|

Наличие основных частей изображаемых объектов |

62,8 % |

28,2 % |

14,1 % |

14,1 % |

14,1 % |

30,7 % |

|

Среднее время выполнения рисунка в ЭГ |

10 мин. |

15 мин. |

16 мин. |

10 мин. |

||

|

Обращение за помощью |

14,1 % |

8,9 % |

28,2 % |

17,9 % |

23,7 % |

21,7 % |

|

Сопровождение выполнения рисунка речью |

8,9 % |

20,5 % |

17,9 % |

23 % |

||

Анализ детских работ выявил, что 25,6 % школьников с интеллектуальными нарушениями с трудом справились с этим заданием. Лучше всего у участников эксперимента был сформирован образ дерева: при его репрезентации с помощью рисунка дети отображали ствол, крону (91 %). В некоторых рисунках в кроне можно было различить изображение ветвей, листьев. В детских работах узнавались изображения березы и ели, но чаще всего участниками эксперимента использовался шаблонный рисунок дерева, то есть обобщенное изображение его основных частей. Больше всего неточностей и ошибок было выявлено в изображении первоклассниками кустарника. Некоторые дети отказывались рисовать кустарники: «не буду», «не хочу», «не знаю, как…». В узнаваемых изображениях травы чаще всего присутствовало ее представление в виде коротких вертикальных штрихов (без выделения ключевых частей растения). При изображении травянистых растений у некоторых первоклассников наблюдалась репрезентация образа травы в виде цветка, причем, рисуя цветок, дети пользовались типичным шаблоном, который не позволяет отнести изображенный цветок к какому-то конкретному виду.

Значимым для исследования было задание «Нарисуй лес», при выполнении которого дети должны были решить задачу по изображению не просто одного или нескольких объектов, а представить рисунок, в котором отдельные части должны находиться в единстве и балансе, иметь обоснованные и адекватные связи друг с другом. Анализ детских работ на тему «Лес» позволил авторам определить, что для части первоклассников такая работа является чрезмерно сложной. В ЭГ 27 % детей соскользнули на изображение не связанных между собой 2–3 объектов вместо изображения леса. В работах 67,9 % детей отсутствовало изображение «фриза» (почвы, земли), неба. Из всего многообразия растений, произрастающих в лесу, первоклассники чаще всего изображали деревья. Лишь 34,6 % участников эксперимента рядом с деревом (деревьями) рисовали траву и/или цветы, грибы. Трудности в выполнении сюжетного рисунка свидетельствуют о слабой структурированности представлений и знаний о растительном сообществе, разрозненности репрезентируемых представлений, их бедности и фрагментарности, а зачастую неточности. В целом можно сказать, что анализ детских работ показал недостаточный уровень развития способности к образной репрезентации знаний и представлений о растительном мире. Полученные результаты, безусловно, объясняются не только особенностями познавательной деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, недостаточным уровнем освоения программного материала раздела «Растения» в курсе «Мир природы и человека», но и своеобразным отставанием в развитии у данной категории детей с ОВЗ изобразительной деятельности. При анализе рисунков детей было выявлено, что часть работ содержала изображения, на которых невозможно было узнать тот или иной нарисованный школьниками объект.

Отметим некоторое разнообразие в выборе объектов изображения при выполнении рисунка «Любимое растение». Вместе с тем при анализе детских работ были выявлены следующие типичные, наиболее распространенные изображения: обобщенный образ дерева, шаблонный рисунок цветка. Несколько детей изобразили кактус (7,6 %), 6,4 % детей ЭГ нарисовали растение в горшке, 2,6 % – новогоднюю елку, 1,3 % – букет в вазе. Качество рисунка любимого растения ненамного отличалось от выполнения первоклассниками других заданий, предполагающих образную репрезентацию представлений о растительном мире. Таким образом, даже при изображении объекта, который ребенок выбирал сам, то есть знакомого ему, наблюдались типичные ошибки в репрезентации представлений об этом объекте, что свидетельствует о прямой связи качества освоения знаний и представлений, способности их образно репрезентировать и своеобразия развития познавательных процессов при умственной отсталости.

Задание «Дорисуй» позволило оценить способность обучающихся первых классов проанализировать изображение, определить недостающую часть объекта и на основе собственных представлений ее воспроизвести. Детям поочередно предлагались таблицы со схематичным изображением цветкового растения, в каждой из таблиц была опущена одна из частей растения. Успешность образной репрезентации участниками эксперимента знаний и представлений о строении растения и его основных органов с помощью дорисовки недостающей детали представлена в табл. 2.

Таблица 2

Успешность образной репрезентации при выполнении задания «Дорисуй» участниками ЭГ

|

Части растения для дорисовки |

||

|

Корень |

Лист |

Цветок |

|

33,3 % |

60,2 % |

52,5 % |

Как видно из табл. 2, большинство детей не смогли обнаружить отсутствие корня на таблице с изображением растения. Некоторые дети вместо цветка дорисовывали продолжение стебля и по его сторонам дорисовывали листья. В целом можно констатировать, что наличие значительного количества неточностей и ошибок при выполнении данного задания говорит о частичной сформированности знаний и представлений о строении растения и его частях. Менее трети участников эксперимента показали достаточный уровень освоения данной темы программного материала по разделу «Растения».

Оценка способности видеть в объектах их существенные признаки, делать на этой основе необходимые обобщения, а также выявление способности устанавливать сходство и различие между зрительно воспринимаемыми изображениями осуществлялись при выполнении участниками исследования задания «Что не подходит?». При выполнении данного задания детям предлагались таблицы с изображениями четырех объектов растительного мира (одуванчик, колокольчик, ромашка, подберезовик; яблоко, груша, слива, помидор и др.). Наиболее сложной оказалась проба «малина, смородина, сирень, дуб», 58,9 % участников ЭГ не справились с данной пробой. Типичными ошибками при определении детьми неподходящего изображения были следующие: «сирень, потому что цветок», «малина, она сладкая». В качестве обобщающего слова называлось слово «лес» (в этом случае обучающиеся не выделяли ни одного неподходящего слова). В то же время несколько проб данного задания показали способность детей выделить неподходящий объект и подобрать обобщающее слово. Так, с пробой «одуванчик, колокольчик, ромашка, подберезовик» справились 93,5 % первоклассников с нарушениями интеллекта. Результаты анализа выполнения данного задания показали, что первоклассники лучше выделяли существенные признаки и подбирали обобщающие слова в случае предъявления подобных заданий с визуальной опорой.

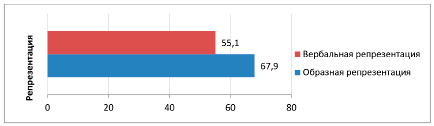

Таким образом, экспериментальное исследование состояния сформированности вербальной и образной репрезентации знаний и представлений о растительном мире у обучающихся с интеллектуальными нарушениями после первого года обучения по АООП (вариант 1) выявило более высокие показатели сформированности у данной категории школьников образной репрезентации (рисунок).

Результаты изучения сформированности вербальной и образной репрезентации знаний и представлений о растительном мире у первоклассников ЭГ, %

Исследование позволило определить распространенность и составить типологию затруднений в репрезентации знаний и представлений о растительном мире, которые были выявлены у первоклассников с интеллектуальными нарушениями, а именно:

‒ трудности понимания, осмысления, запоминания и воспроизведения биологических терминов (вербальная репрезентация), связанные с названиями растений (33,3 %), частей (органов) растений (48,7 %), биологических процессов, таких как цветение, листопад и др. (58,9 %);

‒ трудности выполнения дифференциации по ряду признаков (лекарственные, ядовитые растения и пр.) как в ходе вербальной (81,3 %), так и образной репрезентации (78,2 %);

‒ при вербальной репрезентации знаний об объекте растительного мира соскальзывание на перечисление отдельных его признаков (75,6 %);

‒ ошибочное привнесение не относящихся к объекту характеристик как при вербальной (48,7 %), так и при образной репрезентации знаний и представлений об объектах растительного мира (39,7 %);

‒ затруднения в выделении существенных признаков объекта, относящих его к определенной группе, то есть жизненной форме (дерево, кустарник, трава), как при вербальной (60,2 %), так и при образной репрезентации (48,7 %);

‒ ошибки вербальной репрезентации при подборе обобщающего слова (73 %);

‒ трудности образной (70,5 %) и вербальной (82,1 %) репрезентации элементарных морфологических характеристик объектов растительного мира;

‒ возникновение случайных ассоциаций при вербальной (26,9 %) и образной (15,4 %) репрезентации знаний и представлений о растительном мире;

‒ трудности в установлении и понимании причинно-следственных отношений и взаимозависимостей между объектами (объектами и явлениями), ведущие к ошибкам в вербальной репрезентации (неспособность выделения причины явления/процесса, замены причин явлений их следствиями) – 67,9 %, к ошибкам в образной репрезентации (в установлении последовательности событий, представленной серией картинок, в различении на иллюстративном материале причины и ее следствия) – 53,8 %.

На основе изучения особенностей вербальной и образной репрезентации знаний и представлений первоклассников с интеллектуальными нарушениями об изучаемых объектах, явлениях и процессах растительного мира и на основе наблюдений за процессом формирования у школьников знаний и представлений о растениях на уроках учебного курса «Мир природы и человека» авторами был составлен приведенный ниже ряд методических рекомендаций для педагогов специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций.

1. Обеспечение реализации принципов непрерывности, преемственности и последовательности в формировании знаний и представлений о растительном мире у школьников с интеллектуальными нарушениями (в том числе поэтапность этой работы).

2. Ежегодная диагностика (мониторинг) состояния знаний и представлений о растительном мире обучающихся с интеллектуальными нарушениями с целью внесения своевременных корректировок в рабочие программы учителя и специалистов службы ППС.

3. Важным условием успешной работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями является реализация дифференцированного подхода и учет индивидуальных особенностей школьников на уроках «Мир природы и человека». Уже в процессе входного мониторинга учитель определяет стартовый уровень имеющихся у детей знаний и представлений об окружающем мире, особенности познавательной деятельности первоклассников (например, ведущий канал восприятия информации, темп работы, особенности высшей нервной деятельности и т.д.).

4. При проектировании рабочей программы и поурочного планирования по предмету «Мир природы и человека» необходимо осуществление отбора учителем учебного материала с опорой на учет возрастных и психолого-педагогических особенностей данной категории обучающихся с ОВЗ.

5. Комплексное и разумное применение словесных, наглядных и практических методов обучения, традиционных и современных средств обучения на уроках курса «Мир природы и человека» благотворно скажется как на вербальной, так и на невербальной репрезентации школьниками знаний и представлений, так как такой подход позволяет сформировать наиболее полные, четкие знания, показать на доступном детям уровне связи и отношения между объектами (объектами и явлениями) окружающего мира.

6. Простота, доступность и четкость формулировок определений изучаемых терминов позволит улучшить понимание, осмысление, запоминание программного материала, тем самым повысить уровень вербальной репрезентации освоенных знаний и представлений.

7. Преодоление трудностей образной репрезентации знаний и представлений школьниками с интеллектуальными нарушениями возможно через целенаправленное включение в структуру уроков таких заданий, как «Дорисуй», «Нарисуй», «Выполни аппликацию». Вместе с учителем дети могут участвовать в моделировании природных объектов, процессов, выполнении коллажей, коллективных аппликаций и т.д.

8. Одной из причин выявленных в ходе исследования трудностей вербальной репрезентации является низкий уровень овладения школьниками с интеллектуальными нарушениями природоведческой терминологией. В связи с этим необходимо указать, что важным условием успешной вербальной репрезентации является работа над формированием, расширением и уточнением словарного запаса. Словарная работа с обучающимися должна проводиться комплексно, последовательно и систематически.

9. Способность к успешной вербальной репрезентации зависит не только от объема словарного запаса школьников, но и от уровня развития у них устной речи. На первом году обучения учитель должен особое внимание уделять заданиям на выполнение словесной инструкции, заданиям на называние объектов и их признаков, действий с ними, заданиям на составление элементарных характеристик объектов, на отгадывание загадок с опорой на умение целенаправленно выделять характеристики объектов, а также заданиям, где ребенок делится с одноклассниками своим опытом, впечатлениями [4; 5; 6, с. 108–116].

10. Успешного освоения знаний и представлений о растительном мире, а в дальнейшем их воспроизведения в продуктивных видах деятельности и/или в речи ребенка невозможно добиться без использования специально подобранной наглядности, в том числе и знаково-символической. Особое значение в современной системе преподавания занимают цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Грамотное применение ЦОР на уроках курса «Мир природы и человека» позволит учителю более образно и понятно предъявить сложный для восприятия программный материал (объекты, находящиеся вне поля наблюдения; скрытые от человеческого глаза процессы и явления; процессы и явления, протекающие длительное время и др.). Наглядные средства обучения обеспечивают овладение школьниками более полными и точными знаниями, осмысленными представлениями о растениях, условиях их произрастания, процессах, происходящих с объектами растительного мира и др. [7, с. 152–162; 8].

11. Репрезентация знаний и представлений напрямую зависит от качества их освоения обучающимися с нарушениями интеллекта. Одним из методов формирования представлений о мире растений является метод наблюдения. В первом классе дети должны быть включены в доступные для их понимания виды наблюдений. Учителю рекомендуется заранее продумать не только систему работы по организации самого наблюдения, но и то, как школьники смогут эффективно репрезентировать полученные в ходе наблюдения знания и представления, сделанные с помощью педагога выводы.

12. Для лучшего осмысления, освоения, репрезентации полученных школьниками с интеллектуальными нарушениями знаний и представлений педагогу рекомендуется на уроках курса «Мир природы и человека» организовывать и проводить практические работы [9]. Так, при формировании практических навыков по уходу за растениями в классе, на пришкольном участке первоклассники лучше понимают и запоминают условия, в которых нуждаются растения для жизни и роста. Практические работы создают благоприятные условия для обогащения чувственного опыта детей посредством активного взаимодействия с объектами растительного мира («потрогай», «обведи», «понюхай», «соедини», «сравни на ощупь» и др.).

13. При выполнении диагностических заданий на сравнение объектов растительного мира многие школьники испытывали значительные трудности. Вместе с тем операция сравнения является важнейшим инструментом, необходимым для формирования четких представлений об изучаемых объектах. В связи с этим рекомендуется проводить целенаправленную работу по обучению детей сравнению объектов растительного мира. Школьники должны научиться выделять признаки различия и сходства растений, процессов, явлений и на основе результатов сравнения под руководством учителя делать доступные выводы.

14. Развитие у школьников устойчивого познавательного интереса к объектам, явлениям, процессам растительного мира как в урочное, так и во внеурочное время с помощью разнообразных методов и приемов работы, включение детей в интересную и доступную для них деятельность (элементы проектной деятельности, проведение элементарных опытов, чтение дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов с последующим обсуждением и др.) [10].

15. Фундаментом успешной репрезентации знаний и представлений являются познавательные процессы (восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение). В связи с этим рекомендуется проводить целенаправленную работу по их развитию и коррекции имеющихся недостатков как на уроках учебного курса «Мир природы и человека», так и на занятиях со специалистами службы психолого-педагогического сопровождения (на материале предмета «Мир природы и человека») [11; 12; 13, с. 66–83].

16. Уже с первых шагов обучения учитель младших классов должен проводить работу по выстраиванию связей между дисциплинами учебного плана, без которых изучаемые сведения в сознании школьников с интеллектуальными нарушениями превратятся всего лишь в набор разрозненных фактов, знаний и представлений. При целенаправленной реализации межпредметных связей учитель создает благоприятную почву для эффективного расширения и систематизации знаний и представлений о живой природе, в частности о растительном мире. Межпредметные связи могут реализовываться в различных формах организации урочной и внеклассной деятельности: на различных видах уроков, экскурсиях, в работе детских объединений (кружков), в ходе проведения тематических недель, праздников и т.п. [14].

17. Важно использование воспитательного потенциала всего курса «Мир природы и человека», в том числе потенциала тем, касающихся изучения растительного мира, сезонных изменений в природе. Правильно организованная воспитательная работа позволит учителю при изучении данных разделов начать работу по формированию у обучающихся чувства восхищения красотой и гармонией природы, эмоционально-ценностного отношения к объектам природы, природоохранной деятельности человека, личного опыта участия в социально значимых проектах, посвященных природосбережению [15; 16]. Эмоциональная включенность обучающихся, опора на жизненный опыт детей и их личные переживания окажут положительное влияние на освоение школьниками программного материала, помогут им в репрезентации знаний и представлений, освоенных в учебно-воспитательном процессе.

18. К формированию знаний и представлений о растительном мире должны быть подключены специалисты службы ППС и семья школьника (закрепление знаний, полученных в школе, чтение дополнительной литературы, прогулки в парке, в лесу и т.п., посещение музеев, уход за комнатными растениями, оказание доступной помощи в саду, огороде, в теплице и др.).

Заключение

Полученные в ходе исследования результаты позволили прийти к выводу о необходимости дальнейшего изучения проблемы формирования у обучающихся с интеллектуальными нарушениями способности к вербальной и образной репрезентации знаний и представлений природоведческой тематики, освоенных в урочной и внеурочной деятельности, и последующей разработки системы методических рекомендаций для педагогов, реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Библиографическая ссылка

Данилова А.М., Подвальная Е.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРБАЛЬНОЙ И ОБРАЗНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗНАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 3. С. 90-101;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40329 (дата обращения: 14.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/snt.40329