Введение

Сегодня одним из стратегически важных вопросов образования является экологическое воспитание – формирование экологического сознания, целостного экологического мировоззрения у подрастающего поколения [1; 2]. Это связано прежде всего с тем, что Декларация тысячелетия ООН провозглашает в числе основополагающих общечеловеческих ценностей «уважение к природе» и заявляет: «Необходимо проявлять бережное отношение ко всем живым видам и природным ресурсам в соответствии с заветами устойчивого развития. Только так можно сохранить и передать нашим потомкам неизмеримые богатства, предоставленные нам природой. Существующие неустойчивые модели производства и потребления должны быть изменены в интересах нашего будущего благополучия и благополучия наших потомков» [3, c. 3]. Экологическое состояние планеты Земля сегодня находится в зоне серьезного риска, связанного, прежде всего, с жизнедеятельностью и развитием человеческого общества. Во многом стремительное развитие социально-экономических отношений, построенных на основе технического прогресса, существенно ухудшает состояние окружающей среды. Эта тенденция особенно проявилась в конце XIX в. и приобрела наиболее серьезные масштабы с развитием технологий в ХХ в. [4]. В середине ХХ в. стало окончательно ясно, что воздействие промышленного развития в мегаэкономических масштабах наносит планете непоправимый ущерб и странам пора договориться между собой о координации политики в отношении окружающей среды в целом. Так, в 1972 г. состоялась первая в своем роде Международная конференция по окружающей среде (Стокгольмская конференция), по итогам которой была принята декларация, определяющая ключевые аспекты экологической политики на международном уровне [3]. Однако позднее, на Международной конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 г., было отмечено, что экологическая ситуация не только не улучшилась, но и стала еще хуже [5]. Такое положение дел потребовало новых подходов к назревающей глобальной проблеме планетарного характера.

Одним из наиболее эффективных путей решения назревшей экологической катастрофы стало формирование экологического мышления у людей начиная со школьного возраста, что предполагало интеграцию экологической составляющей в систему школьного и последующего образования. С одной стороны, по замыслу, постоянное, целенаправленное воспитание экологической ответственности у индивида может минимизировать негативный эффект присутствия человека в экосфере. С другой стороны, использование подходов, изложенных в рамках международных конференций, со временем сформировало установки на экологизацию образа жизни и производственных процессов, что требует адекватного отражения в образовательном процессе. Под экологическим образованием понимается «целенаправленный, непрерывный и комплексный процесс обучения и воспитания граждан в целях формирования у них экологической культуры [6; 7], взаимодействия в системе «человек – общество – природа»; процесс, направленный на формирование ценностных ориентаций и норм поведения (социально ценного опыта) в области культурного природопользования и охраны окружающей среды; процесс и результат – усвоение систематизированных знаний, навыков и умений в области воздействия на окружающую среду, состояния окружающей среды и последствий ее изменения [2]. Термин «экологическое образование», как известно, был введен на конференции, организованной Международным союзом охраны природы (МСОП) в 1970 г. [2]. Причем экологическое образование предполагалось внедрять в первую очередь на уровне дошкольного и школьного образования в целях воспитания экологически безопасного поведения человека [1]. Однако вопросам экологического образования учащихся уделяется незаслуженно мало внимания [6–8]. Хотя доказано, что, с одной стороны, изменение мировоззрения студентов «…в процессе использования широкого спектра практических экологических заданий (экспедиции, походы, экскурсии, работа на сельскохозяйственных предприятиях и мусороперерабатывающих заводах)» [8, с. 273] позволяет формировать навыки и воспитывать экологичное поведение человека как потребителя. С другой стороны, роль университетов в разработке экологических стратегий и практик в цепочках поставок государственного сектора огромна [9; 10].

Следует отметить, что современная система образования в целом и высшая школа в частности, как в России, так и в Белоруссии, находятся в условиях активного внедрения цифровых технологий [11–13]. Анализ ключевых процессов, происходящих в этой сфере, ставит следующий вопрос: если система образования, включая школы и вузы, выступает плацдармом для формирования экологического образования человека, то каким образом этот процесс влияет на столь значимый сегодня мегатренд цифровизации?

Именно попытка ответить на этот вопрос стала целью проводимого исследования, результаты которого изложены ниже.

Цель исследования – провести анализ современных цифровых образовательных технологий в области экологического образования в вузах Российской Федерации и Республики Беларусь.

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследования стали опубликованные в открытом доступе труды российских и зарубежных ученых и практиков по современным цифровым образовательным технологиям в сфере экологического образования и воспитания в вузах. Несмотря на дискуссионность категориального аппарата по заявленной проблематике, мы считаем, что цифровые образовательные технологии (англ. Education Technology, или EdTech) – это «совокупность методов, методик и инструментов, а также и процесс применения этого инструментария как способ организации учебного процесса на базе применения различных видов электронных систем» [14].

В исследовании применялись методы анализа и синтеза, систематизации и сравнения, логического анализа, а также методы экономико-статистического анализа и онлайн-опрос студентов по проблеме цифровых технологий (далее – ЦТ) в сфере высшего образования. Обработка данных опроса проводилась с использованием Google Docs, Microsoft Excel и Statistica.

Разработана и размещена в Google Docs анкета с использованием стандартных процедур измерения и шкалирования. Анкета состояла из двух блоков: 1) основной контент (34 вопроса); 2) личные вопросы (7 вопросов). Исследование проводилось в период с сентября 2023 г. по февраль 2024 г. с использованием e-mail рассылок и размещения ссылок на анкету в Google Docs в социальных сетях (ВКонтакте, WhatsApp). В опросе приняли участие студенты вузов из разных городов России – от Владивостока до Калининграда. В большей степени в исследовании приняли участие жители мегаполисов (40,3 %), областных центров (30,7 %) и малых городов (22,1 %). Количество опрошенных – 1631 чел., из них девушки – 64,5 %, юноши – 35,5 %. Подавляющее большинство респондентов на момент проведения исследования находились в возрасте от 19 до 20 лет (38,4 %), 33,2 % респондентов – от 16 до 18 лет, а 17,9 % – от 21 до 22 лет. Остальные возрастные диапазоны представлены меньшими долями. Поскольку большинство участников исследования относятся к категории студентов, отметим, что 45 % из них обучаются на бюджетной (бесплатной) форме обучения, остальные участники (55 %) либо оплачивают свое обучение самостоятельно, либо обучаются за счет средств каких-либо организаций.

Результаты исследования и их обсуждение

Внимание к экологическому образованию, воспитанию и экологической культуре закреплено в главном документе Российской Федерации – Конституции Российской Федерации. Принятые в 2020 г. изменения в Конституцию обязывают Правительство принимать меры по сохранению природных богатств и биологического разнообразия России, а также меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Так, в статье 114 Конституции указано, что Правительство Российской Федерации создает условия для развития системы экологического образования и воспитания граждан, а также воспитания экологической культуры. Для обеспечения реализации данной статьи главного закона страны утверждена Концепция экологического образования в системе общего образования (далее – Концепция), то есть применительно к совокупности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов, образовательных учреждений для детей. Изучение молодыми людьми в том числе и дисциплин по экологии является весьма существенным шагом в процессе формирования личности современного человека, обладающего полноценным пониманием своей экологической ответственности, а также сокращения негативного воздействия на окружающую среду [7; 15; 16]. Связь экологического образования и экологического воспитания несомненна: их идеи и направленность результатов определяют и дополняют друг друга [6; 7; 17]. Однако утвержденная Концепция не распространяет свое действие на систему высшего образования как полноценный элемент формирования личности любого члена общества. Кроме того, в настоящее время в Российской Федерации действует ряд документов, имеющих непосредственное отношение к экологическому образованию и экологическому воспитанию: «Стратегия развития образования в Российской Федерации на период до 2025 года», «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» и др. Однако в перечисленных государственных документах либо вообще ничего не говорится о системе экологического образования, либо говорится только применительно к системам общего и дополнительного образования. В этой связи можно сделать вывод, что экологическое образование в системе высшего образования в настоящее время не включено в орбиту концептуального регулирования в русле развития экологического воспитания в Российской Федерации. Хотя в то же время можно сказать, что система высшего образования имеет весьма серьезный потенциал в формировании экологического мышления у членов общества. В этой связи авторы настоящей статьи акцентируют свое внимание на системе высшего образования как на одном из ключевых элементов формирования экологического мышления и реализации политики экологического воспитания. В качестве ключевой цели, которую преследует экологическое образование сегодня, выступает формирование у учащихся образовательных учреждений разного уровня экологического мышления, которое позволяет им руководствоваться в своей повседневной деятельности не только своими собственными интересами, но и интересами будущих поколений [2].

Профильное экологическое образование в вузах Российской Федерации предполагает выбор нескольких возможных специальностей, среди которых: экология и природопользование, природопользование и экологическая безопасность, радиоэкология, землеустройство и биологический контроль окружающей среды, природопользование и др. На сегодняшний день, по данным различных аналитических агентств, в Российской Федерации от 129 до 142 вузов реализуют программы подготовки студентов по экологическому направлению. Каждое из выделенных направлений экологического образования в контексте российской системы высшего образования предполагает использование самых современных разработок в области педагогической практики и дистанционного обучения в целях обеспечения качественной подготовки специалистов, соответствующих современным требованиям рынка труда [11, 18]. Так, сегодня в образовательном процессе активно используются онлайн-курсы и дистанционное обучение, виртуальная реальность, мобильные приложения и игры для обучения, а также адаптивные технологии, подстраивающиеся под уровень знаний каждого студента. Также все большую популярность приобретают методы обучения с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. В табл. 1 представлены наиболее распространенные виды (группы) EdTech, используемые в экологическом образовании в высших учебных заведениях.

Как видно из табл. 1, цифровизация открывает широкие возможности для развития экологического образования в вузах страны. Более того, на сегодняшний день существует целый ряд различных групп EdTech, уже интегрированных в систему высшего образования [19]. В частности, эксперты выделяют следующие возможности и основные тренды дальнейшего развития EdTech:

‒ «ажиотаж обучения на IT-специаль-ности;

‒ повышение роли и важности проектов по цифровой грамотности;

‒ интерес к онлайн-обучению по освоению российского программного обеспечения и сервисов;

‒ укрупнение рынка и конкуренция экосистем;

‒ подготовка рабочих профессий;

‒ совместные программы онлайн-школ и вузов;

‒ повышение актуальности обучения по коротким программам;

‒ коллаборации бизнеса и государства для реализации госпрограмм и просветительских мероприятий для населения;

‒ фокус на отраслевых специалистов на стыке традиционных отраслей и новых технологий – например, Data Science в медицине, ИИ в промышленности» [19, с. 155].

Таблица 1

Анализ актуальности типов EdTech, используемых в экологическом образовании в российских и белорусских вузах, составлен авторами на основе собственного опыта, изучения различных литературных источников и экспертного опроса (N = 163)

|

№ п/п |

Тип цифровой образовательной технологии |

Функция |

Актуальность типов EdTech, в баллах, где 5 – max, 1 – min |

|

1. |

Виртуальные туры и моделирование окружающей среды |

Возможность виртуального погружения обучающихся в искусственные экологические среды с целью изучения существующих вариаций экосистем, флоры и фауны, а также моделирования возможных сценариев их развития |

4,7 |

|

2. |

Онлайн-курсы и вебинары |

Создание интернет-сообществ для студентов и преподавателей для обмена информацией, идеями, образовательными материалами и опытом в области экологии и устойчивого развития |

4,8 |

|

3. |

Мобильные приложения и сенсорные технологии |

Возможность сбора первичных данных об окружающей среде для дальнейших научных исследований и образовательных процессов с использованием мобильных устройств, гаджетов и т.п. |

3,9 |

|

4. |

Интерактивные образовательные платформы |

Возможность интерактивного формирования и выполнения различных учебных экологических заданий |

4,4 |

|

5. |

Цифровые лаборатории и моделирование |

Возможность моделирования окружающей среды в цифровом пространстве в цифровых лабораториях с целью изучения экологических процессов и проведения всевозможных экспериментов без использования реальных ресурсов |

4,9 |

|

6. |

Электронные учебники и ресурсы |

Цифровые учебники и ресурсы включают интерактивную графику, анимацию, видео и тесты, которые помогают учащимся более эффективно усваивать экологические концепции |

3,2 |

|

7. |

Социальные сети и сетевые платформы для обмена знаниями |

Возможность общения как между преподавателем и студентами, так и между самими студентами в рамках разработки экологической образовательной программы |

4,7 |

|

8. |

Геоинформационные системы |

Они позволяют учащимся и преподавателям анализировать и визуализировать пространственные данные об экологических процессах, картировать природные ресурсы, управлять окружающей средой и принимать решения на основе данных |

4,6 |

|

9. |

Облачные технологии для совместной работы и обмена данными |

Они позволяют учащимся и преподавателям иметь совместный доступ к информации, переведенной в электронную форму, независимо от геолокации и времени |

4,9 |

Особое место занимают цифровые лаборатории (DL) и виртуальные симуляторы (VS), имеющие ряд преимуществ перед другими EdTech: безопасность, доступность, интерактивность, обучение на расстоянии и экономическая эффективность. Внедрение DL и VS требует покупки специальных программ (Cisco Packet Tracer, Eve-Ng Professional Edition, Virtual Box и др.), а также соответствующего оборудования, доступа в интернет и цифровых компетенций преподавателей [20; 21].

Однако в то же время стоит отметить, что с момента появления EdTech прошло совсем немного времени, и многим технологиям (в том числе DL и VS) необходимо время для психологической и технической адаптации, а также и для полной интеграции в процесс обучения. Учитывая скорость развития современных технологий, можно предположить, что в обозримом будущем количество видов EdTech, используемых в высшей школе, будет увеличиваться, а их качество повышаться [21; 22]. На фоне всевозможных вариаций цифровых образовательных систем важным средством педагогического сотрудничества (общения, взаимодействия) преподавателя и студента в настоящее время становится виртуальное образовательное пространство, инновационные учебно-методические комплексы, в том числе сетевая дистанция [10–12].

В числе проблем использования EdTech в вузах РФ стоит отметить, что характер и уровень цифровизации и материального обеспечения образовательных учреждений и цифровых образовательных лабораторий, а также и цифровых образовательных продуктов весьма неоднородный [14; 19; 22]. Это приводит в том числе и к особой уязвимости высшего образования к кибератакам [23]. Также в числе проблем применения EdTech можно назвать и разные позиции относительно организации онлайн-обучения и роли учителя/преподавателя/тьютора в условиях цифровизации образования [22; 23]. Например, есть мнения, что при обучении с применением онлайн-курсов необходима система различных метрик (например, контроля качества освоения курса, оценки сформированности компетенций у обучающегося, уровня цифровых компетенций и т.п.), а также должны быть регламенты, касающиеся требований к онлайн-курсу по структуре, формам, методам и т.п. [14; 22; 24]. Также высказывается весьма дискуссионная идея организации повсеместной государственной экспертизы качества онлайн-курсов [14; 19]. Наконец, отраслевая адаптация онлайн-курсов (в том числе применительно к экологическому и биологическому образованию в российских вузах) тоже является одной из проблем реализации EdTech [25].

По мнению авторов, одним из наиболее эффективных инструментов выявления отношения студентов к современным EdTech и сетевой дистанции является социологический опрос. В связи с этим кафедрой интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Российская Федерация) был инициирован анонимный опрос с целью выявления особенностей поведения студентов как потребителей рынков образовательных услуг в условиях цифровой экономики и новых глобальных вызовов. Это позволило сформулировать ряд определенных выводов, касающихся в том числе современных EdTech в сфере экологического образования в вузах. Анализ первичных данных позволил ответить на вопрос, что, по мнению студентов, дает использование ЦТ в высшей школе (табл. 2).

По мнению студентов университета, использование EdTech, прежде всего, позволяет повысить эффективность образовательного процесса (68,5 %), облегчить процесс поиска необходимой информации (60 %), улучшить качество образования (54,1 %), а также использовать новые возможности для интерактивного общения (46,7 %). Делая вывод из спектра полученных ответов на вопрос, можно сказать, что в большинстве своем студенты склонны положительно оценивать перспективы использования EdTech и отмечают возможность повышения качества процесса обучения благодаря таким технологиям. Однако стоит отметить, что помимо положительной оценки использования EdTech встречаются и скептические оценки. Так, возможны трудности в освоении нового материала, сокращение численности преподавателей, а также вероятность ухудшения качества обучения студентов.

Таблица 2

Распределение ответов студентов на вопрос о том, что дает использование EdTech в высшем образовании

|

№ п/п |

Вариант ответа |

Абсолютное число респондентов (всего, N = 1631) |

Процент ответов (в %) |

|

1. |

Повышение эффективности образовательного процесса |

1118 |

68,5 |

|

2. |

Сократить количество учителей |

240 |

14,7 |

|

3. |

Улучшить качество образования |

882 |

54,1 |

|

4. |

Создают трудности в освоении образовательных технологий |

223 |

13,7 |

|

5. |

Увеличить количество студентов |

421 |

25,8 |

|

6. |

Систематизировать документооборот |

615 |

37,7 |

|

7. |

Для облегчения процесса поиска необходимой информации |

978 |

60,0 |

|

8. |

Используйте новые возможности для интерактивного общения |

762 |

46,7 |

|

9. |

Другие ответы |

3 |

около 0,1 |

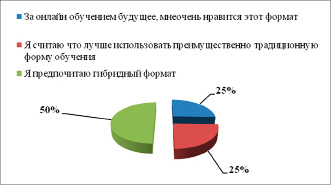

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос об отношении респондентов к дистанционному обучению (N = 1631)

Одним из самых распространенных видов EdTech, используемых в вузах на современном этапе, является дистанционное обучение. Во многом популяризации и окончательной интеграции данного вида EdTech в образовательный процесс способствовало появление новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшей вынужденную самоизоляцию. К настоящему времени проведено достаточно большое количество исследований, посвященных анализу успешности интеграции дистанционного обучения в образовательный процесс. Авторы также не обошли стороной такую возможность (рис. 1).

Как видно из рис. 1, мнения «за» и «против» относительно дистанционного образования разделились поровну (по 25 %), при этом половина опрошенных высказалась за одобрение гибридной формы обучения, в которой гармонично сочетаются как очная, так и дистанционная формы обучения. Дистанционная форма обучения предполагает использование программных продуктов, позволяющих осуществлять видеоконференцсвязь между преподавателем и обучаемыми. На сегодняшний день существует множество различных программных продуктов, позволяющих создавать такие связи, но среди общего спектра респонденты выделили ряд наиболее популярных: Microsoft Teams (36,6 %), Zoom (38,3 %), Moodle (21,1 %), Vkontakte (14,7 %) Skype (14,1 %), Skyeng (9,3 %), WhatsApp (8,4 %), Viber (5,3 %) и др. Учитывая скорость развития EdTech и программных продуктов, подобных тем, которые выделили участники опроса, можно предположить, что в обозримом будущем появится один или несколько видов базовых EdTech, в том числе в рамках экологического образования, объединяющих весь спектр функционала, необходимого для качественного освоения образовательного процесса в дистанционном формате. Однако, несмотря на достаточно широкий спектр EdTech, позволяющих организовать процесс дистанционного обучения в вузе, все же можно выделить ряд проблем, которые сегодня серьезно затрудняют распространение и адаптацию EdTech в вузах в целом и в сфере экологического образования и воспитания в частности (табл. 3).

Как видно из табл. 3, среди основных трудностей использования EdTech при реализации дистанционного обучения в вузе респонденты выделили следующие как наиболее актуальные:

1. Сложность выполнения практических заданий без объяснения со стороны преподавателя (37,1 %) и большой объем заданных материалов (38,0 %).

2. Несвоевременная сдача преподавателями материалов и заданий (23,9 %) и трудности подключения студентов к процессу дистанционного обучения (23,8 %).

3. Недостаточный уровень владения преподавателем компьютерными технологиями (22,3 %) и др.

Стоит отметить, что в одном из более ранних исследований авторов, посвященных проблемам дистанционного образования среди вузов Самарской области (2022 г.), были выявлены схожие проблемы в организации процесса обучения среди респондентов [12]. Аналогичные результаты были получены и в ходе всероссийского опроса авторов в первой половине 2023 г. [10].

Таблица 3

Распределение ответов студентов на вопрос о том, с какими трудностями они столкнулись в процессе дистанционного обучения в вузе

|

№ п/п |

Вариант ответа |

Абсолютное число респондентов (всего, N = 1631) |

Процент ответов (в %) |

|

1. |

Недостаточные знания компьютерных технологий |

346 |

21,2 |

|

2. |

Сложность выполнения практических заданий без объяснений преподавателя |

605 |

37,1 |

|

3. |

Большое количество указанных материалов |

619 |

38,0 |

|

4. |

Несвоевременная сдача материалов и заданий преподавателями |

389 |

23,9 |

|

5. |

Слабое знание языка, на котором ведется дистанционное обучение |

162 |

9,9 |

|

6. |

Недостаточный уровень владения компьютерными технологиями у преподавателя |

363 |

22,3 |

|

7. |

Трудности подключения студентов к процессу дистанционного обучения |

388 |

23,8 |

|

8. |

Недостаточное количество онлайн-материалов, предоставляемых преподавателем |

260 |

15,9 |

|

9. |

Несвоевременное подключение студентов к процессу дистанционного обучения |

243 |

14,9 |

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос об оценке работы педагогического состава в рамках дистанционного обучения (N = 1631)

Это говорит о том, что, несмотря на достаточно широкую популярность использования EdTech в образовательном процессе в вузах, ключевые проблемы по-прежнему остаются прежними. По мнению авторов, одним из важнейших параметров, отражающих уровень развития EdTech, является оценка работы преподавателя как ключевого элемента планирования, организации и реализации режима дистанционного обучения (рис. 2).

Из рис. 2 следует, что более трети опрошенных (41 %) оценивают работу преподавателей как отличную и понятную, при этом чуть менее трети опрошенных (31 %) считают, что преподавательский состав работает хорошо, но все же им хотелось бы больше дополнительных материалов по изучаемым темам. Около пятой части опрошенных (22 %) оценили работу преподавателей как удовлетворительную, так как респонденты не в полной мере осваивают материал в режиме онлайн. И только 6 % опрошенных оценили работу преподавателей как плохую и очень плохую. Основной причиной такой оценки они считают невозможность понять и усвоить преподаваемый в электронном виде материал.

Сочли необходимым отметить, что существует ряд очевидных проблем, связанных с отсутствием экологического воспитания в вузах.

Во-первых, при ответе на открытый вопрос «В какой сфере, по Вашему мнению, будет наиболее эффективно применение цифровых технологий?» ни один из опрошенных не указал сферу «экология».

Во-вторых, при ответе на открытый вопрос «Какие инструменты необходимы для эффективного взаимодействия ученых, разработчиков, производителей, посредников, потребителей и государства в условиях новых экономических вызовов?» никто из респондентов не указал «охранять природу» или «ограничивать избыточное производство товаров» и т.д.

В-третьих, при ответе на открытый вопрос «Какие, по Вашему мнению, компетенции сотрудников сегодня особенно востребованы на рынке труда?» никто из респондентов не указал «бережное отношение к природе/окружающей среде/экологии», или «бережливое производство», или «ресурсосбережение».

В-четвертых, при ответе на открытый вопрос «Что для Вас самое главное в жизни?» никто из респондентов не указал «экологически чистая среда» или «природа» и т.д.

Все это говорит о том, что экологическое воспитание в вузах – это проблема и ее нужно решать. В этой связи на пути перехода вузов к статусу «зеленых», к системе UI Green Metric, внедрение цифровых образовательных технологий, обучающих бережному отношению к окружающей среде, может стать «…идеальным механизмом теоретического и практического экологического образования и воспитания сегодня» [8, с. 273]. В заключение можно сказать, что все же подавляющее большинство опрошенных положительно оценивают работу профессорско-преподавательского состава с использованием современных цифровых информационных технологий, но при этом считают, что этот процесс можно было бы сделать еще более эффективным с точки зрения качества EdTech.

Заключение

Значимость экологического образования и экологического воспитания сегодня, особенно в системе высшего образования, может быть все еще недооценена большинством членов общества. В большинстве случаев экологические проблемы не входят в орбиту повседневных проблем граждан, но в то же время стратегически эта категория проблем может существенно повлиять на жизнь всех людей в будущем.

Авторами было изучено отношение студентов к цифровым образовательным технологиям в целом и в процессе экологического воспитания в частности. Проведенное исследование показывает, во-первых, что студенческая молодежь в целом положительно воспринимает EdTech в рамках системы высшего образования. Во-вторых, некоторые преподаватели пока не в полной мере способны использовать EdTech для организации образовательного процесса онлайн на том же качественном уровне, что и офлайн. В-третьих, многие студенты сами признаются, что пока недостаточно владеют компьютерными технологиями для полноценного освоения образовательной программы дистанционно. В-четвертых, зачастую выбор программного продукта для онлайн-занятий осуществлялся самим преподавателем или студентом, что само по себе создавало определенные организационные и технические трудности. В то же время существует широкий спектр EdTech, которые, по мнению авторов, имеют весьма серьезные перспективы развития. Это касается, прежде всего, цифровых лабораторий и виртуальных экологических симуляторов, которые позволяют моделировать определенные ситуации и демонстрировать их студентам для более эффективного освоения образовательной программы.

В данной связи авторы рекомендуют весьма активно использовать DL и VS, чтобы эффективнее осуществлять профессиональную адаптацию обучающихся и подготовку их к жизни в высокотехнологичной цифровой среде. В то же время дальнейшее развитие цифровых лабораторий и виртуальных симуляторов заслуживает внимания и дальнейшей проверки на практике ученых различных отраслей знания, как педагогов, экологов и биологов, так и специалистов по цифровым технологиям.

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Библиографическая ссылка

Астратова Г.В., Измайлов А.М., Ермолина Л.В. СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 1. С. 98-107;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40283 (дата обращения: 07.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/snt.40283