Целью настоящей работы является разработка и обоснование Общей шкалы хронологии формирования и развития Земли, Солнечной системы, галактики Млечный Путь и Вселенной от момента их образования до «современности».

Актуальность выполненной работы обусловлена тем, что общая стратиграфическая шкала и соответствующая ей геохронологическая шкала необходимы, но недостаточны для изложения истории происхождения и развития нашей планеты, например, в курсе исторической геологии для студентов геологического факультета или в экспозициях музеев.

В основу работы положены новейшие данные космологии [2, 10], представления о «континууме» [8], адаптированные для интерпретации общей стратиграфической (геохронометрической) шкалы [7, 9], а также авторская концепция использования «континуума» для решения задач построения «Общей шкалы этапов геоастрономической хронологии» с целью описания качественно специфичных этапов развития Нашей Вселенной, Нашей Галактики, Солнечной системы, Земли.

Представление о «континууме» используют в математике и физике [8].

«… При геометрической интерпретации действительных чисел континуум может быть представлен с помощью точек числовой прямой или оси абсцисс; … множество всех точек … отрезка такой прямой эквивалентно множеству всех действительных чисел…» [8, с. 275].

Использование геометрической интерпретации континуума на порядковой стратиграфической (геохронологической) шкале в геологии тоже целесообразно [5].

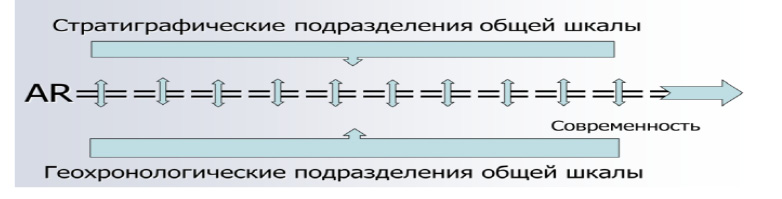

Принцип Стенона [6] и общая стратиграфическая шкала могут служить иллюстрацией пространственно-временного (геологического) континуума. Геоконтинуум иллюстрирует время напластования, очерёдность и пространственное соотношение слоёв в геологическом разрезе. Геометрической моделью пространственно-временного геоконтинуума является порядковая общая стратиграфическая (геохронологическая) шкала с упорядоченными точками глобальных стратотипов границ (рис. 1).

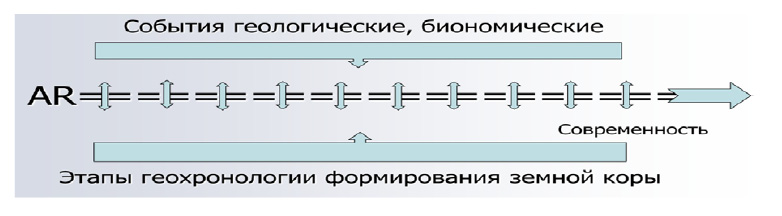

Если использовать представление о пространственно-временном геоконтинууме и использовать представление о «событиях», о времени и порядке чередования «событий», то можно построить модель «событийно-временного» геоконтинуума (рис. 2). При этом «событие» не обязательно связывать с накоплением «слоя». В качестве события на событийно-временном континууме может выступать и накопление слоя, и перерыв в осадконакоплении, аккреция Протоземли, этапы образования и развития Вселенной – любое событие с признаками упорядоченности и ограниченной протяженности во времени [2, 3].

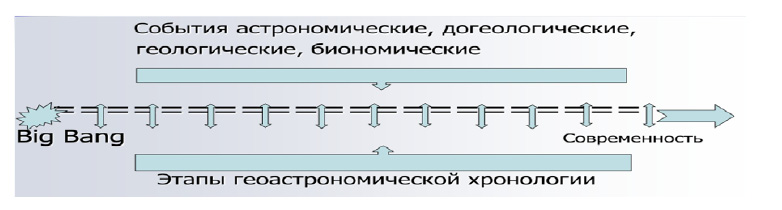

Поскольку содержание событийно-временного континуума не ограничено стратиграфией и толщей горных пород от подошвы архея до кровли квартера, то шкалу геологических событий можно продолжить в догеологическое прошлое (рис. 3).

Рис. 1. Модель пространственно-временного геоконтинуума стратонов и хронов от подошвы архея до кровли квартера на порядковой общей стратиграфической (геохронологической) шкале

Рис. 2. Модель событийно-временного геоконтинуума на порядковой шкале событий

от начала архейского акрона до современности

Рис. 3. Модель событийно-временного геоастрономического континуума

на порядковой шкале событий от Большого Взрыва до современности – теоретическая основа «Общей шкалы этапов геоастрономической хронологии»

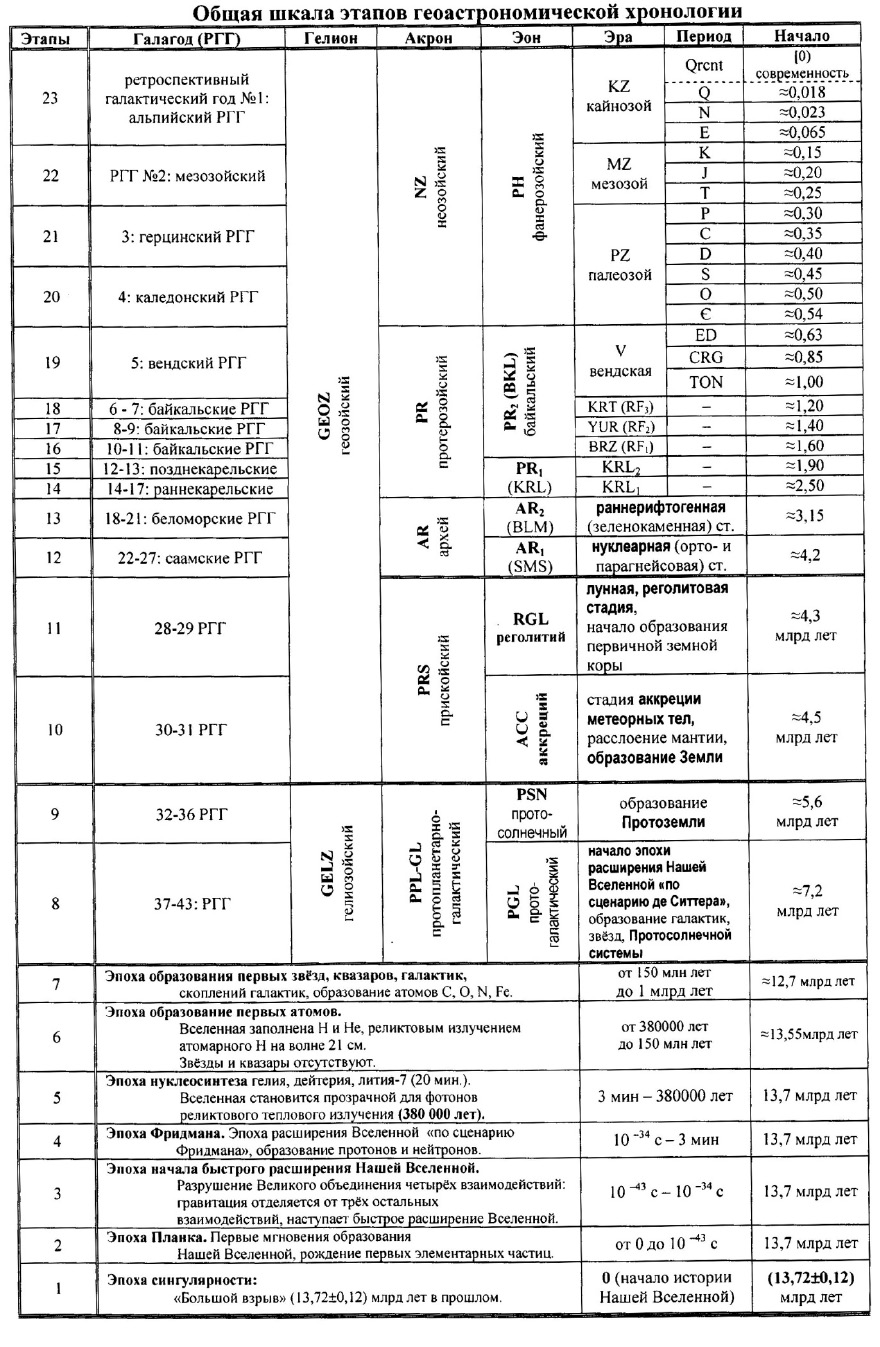

Таблица

Здесь событийно-временной континуум представляет события и соответствующие этим событиям отрезки времени на порядковой шкале от момента образования Вселенной до современности. Попытки построения галактического календаря доархейского времени с ретроспективой около 5 млрд. лет предпринимались ранее [3, 4, 1].

Событийно-временное понимание континуума позволяет рассмотреть архейско-кайнозойский этап геологического развития земной коры как атрибут и составную часть более значительного интервала времени от момента образования Вселенной (13,72± 0,12) млрд лет в прошлом – до «современности». В этом случае общая геохронологическая шкала становится частью «общей шкалы этапов геоастрономической хронологии». Геоастрономическая шкала позволяет упорядочить и описать хронологию событий от Большого Взрыва до современности (таблица).

Длительность событий не является критерием для крупности рангов событий на шкале «этапов» геоастрономической хронологии (например, такого события, как образование нейтронов и протонов Вселенной в течение трёх минут в эпоху Фридмана или такого события, как накопление толщи горных пород пермской системы на Земле в течение 50 млн лет). Разделение шкалы на этапы определяется лишь качественной спецификой событий, а не их длительностью.

Примечание. Ранние этапы развития Вселенной от 13,7 млрд лет до 7,2 млрд лет описаны с привлечением публикаций профессора Нью-Йоркского университета Мичио Каку [2] и уникальных результатов, полученных по космической программе США коллективом авторов [10]. В интерпретации событий докембрия использованы термины «аккреций» и «реголитий» с привлечением исследований, выполненных В.В. Куликовой и В.С. Куликовым [3, 4]. Авторская разработка представлений о событийно-временном геоастрономическом континууме позволила впервые на единой теоретической основе сформировать порядковую шкалу очерёдности событий от Большого Взрыва до современности. Эту шкалу предполагается использовать в лекциях для студентов, в музейных и общеобразовательных программах, поэтому здесь использованы также термины и понятия, широко известные из университетских курсов исторической и общей геологии [6, 7, 8, 9].

Библиографическая ссылка

Ожгибесов В.П. СОБЫТИЙНО-ВРЕМЕННОЙ КОНТИНУУМ И ОБЩАЯ ШКАЛА ЭТАПОВ ГЕОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ХРОНОЛОГИИ // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 3. С. 118-121;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=34123 (дата обращения: 01.03.2026).