Введение

Колыванское месторождение со времени его открытия (1723 г) считалось вначале медным. В 1723 г. рудоискательной партией А. Демидова месторождение рассматривалось как медное и почти 100 лет разведывалось с перерывами в 10 лет и более. Палиас и Рекованц (1792 г.) описывали его как медное, но у последнего впервые упоминается о “черном шерле”. Позднее в процессе его изучения были открыты кварцево-грейзеновые зоны с вольфрамитом и молибденитом, которые особенно были востребованы во время Великой отечественной войны (1941-1945 г.г.), когда требовались металлы для получения танковой брони. Последующая история разведки и эксплуатации месторождения связаны с жильным кварцево-грейзеновым вольфрамит-молибденитовым типом оруденения, а медные руды не изучались. В связи с небольшими запасами вольфрама и молибдена в рудах к месторождению был потерян интерес.

В процессе проведения поисковых работ в рамках ГДП-200 (2005-2008 г.г.) получены новые данные по геологическому строению района, интрузивному магматизму и оруденению Колыванского месторождения, а также соседних районов. К северо-западу от Колыванского месторождения выявлен новый тип оруденения железо-оксид-медно-золоторудный Локтевского рудного узла, сопоставляемый с типом Клонкарри в Австралии [2, 3].

Геологические особенности месторожения

Колыванское месторождение образовалось в зоне влияния долгоживущей Северо-Восточной зоны смятия, которая не только разграничивает Рудно-Алтайские и Горно-Алтайские структуры, но и контролировала размещение интрузивных массивов Колыванского (верхнедевонский усть-беловский комплекс) и Синюшинского (поздней перми – нижнего триаса) [7, 8]. Месторождение локализуется в области влияния обоих массивов. Такая его позиция и определяла весь ход формирования месторождения.

Установлено, что массивы усть-беловского комплекса формировались в разных тектонических блоках Горного Алтая (Чарышском, Талицком, Бийско-Катунском) и с ними связаны различные типы оруденения, в том числе и медно-порфировое. Как правило, это многофазные интрузивы, в составе которых рассматривается 5 фаз: 1 – габбро, габбро-долериты; 2 – диориты, кварцевые диориты; 3 – гранодиориты; 4 – граниты и меланограниты; 5 – лейкограниты. В составе Колыванского массива нами выявлены все породные типы вышеуказанных фаз. Характерной особенностью пород Колыванского массива, это развитие порфировых разностей гранодиорит-порфиров, гранит-порфиров 4 и 5 фаз внедрения, которые особенно широко распространены в юго-западной части массива, вблизи вольфрам-молибденового кварцево-грейзенового Колыванского месторождения.

Типы оруденения колыванского месторождения

В пределах месторождения выделяются три геолого-промышленных типа оруденения: медно-молибден-порфировый, связанный с гранитоидами усть-беловского комплекса (массив Колыванский) (D3), и кварцево-грейзеновый молибден-вольфрамовый и пегматоидный молибден-вольфрам-бериллиевый, связанные с гранитоидами Синюшинского массива (Т1), который представляет собой типичную редкометалльную рудно-магматическую систему [1]. По составу биотита они относятся к шошонитовому типу [1].

Медно-молибден-порфировый тип оруденения. Этот тип оруденения по нашим данным локализуется в южной оконечности Колыванского массива и соcредоточен среди биотитовых гранит-порфиров заключительной фазы этого массива на площади 600×700 м по обе стороны от секущей дайки лейкогранитов синюшинского комплекса. Биотитовые граниты повсемстно претерпели пропилитизцию, а местами березитизацию. В гранит-порфирах медно-молибден-порфировое оруденение образует прожилково-вкрапленные выделения кварца с сульфидами.

Вкрапленность пирита и халькопирита размерами от 0,5 мм до 2-5 мм также сопровождается оторочками кварца, редко биотита и гидробиотита. Местами помимо сульфидов присутствует вкрапленность магнетита неправильной формы размерами о 1 до 4 мм. Магнетит сопровождается каёмками кварца с серицитом и хлоритом. Отмечено, что вблизи контакта с поздней дайкой лейкогранитов магнетит и пирит приобретают кристаллическое строение в результате перекристаллизации. Пирит в таких участках даёт комбинированные формы октаэдра и куба, а магнетит кристаллизуется в виде правильных кубических кристаллов и сростков кристаллов. В таких приконтактовых участках с поздней дайкой лейкогранитов синюшинского комплекса среди гнёзд хлорита наблюдаются зёрна граната размерами от 1 до 3 мм.

На участках березитизации гранит-порфиров Колыванского массива проявлено прожилковое оруденение в виде гетерогранобластового кварца 1 генерации мощностью от 3 до 15 мм и секущих их прожилков кварца 2 генерации мощностью от 2 до 5 мм, сопровождающихся мусковитом и аллоториоморфными выделениями молибденита и халькопирита, редко пирита, пирротина, сфалерита и шеелита размерами от 1 до 3 мм. При этом кварц 1 генерации характеризуется резко волнистым угасанием, указывающим на значительные деформации. Местами березиты содержат от 30 до 50 % мусковита. Среди таких мусковитовых участков наблюдаются редкие гнёзда и прожилки сульфидов – халькопирита, пирита, редко молибденита, борнита и халькозина.

В прожилково-вкрапленнных порфировых рудах по результатам штуфного опробования концентрации компонентов варьируют (%): меди от 0,3 до 1,5, молибдена от 0,05 до 0,2, висмута от 0,05 до 0,2, цинка от 0,1 до 0,5, золота от 0,5 до 2 г/т.

Порфировое оруденение требует доизучения, так как масштабы его не ограничиваются той площадью, которая указана выше.

Кварцево-грейзеновый молибден-вольфрамовый тип оруденения. Разработка месторождения велась с поверхности и подземными горными выработками до глубины 200-240 м. Добыто около 650 тыс.т. руды (2,5 тыс.т вольфрамового концентрата). Параллельно с эксплуатацией проводилсь разведочные работы.

Общая длина рудной площади, разделенной на три участка – Северный, Центральный и Южный, около 2 км. Месторождение приурочено к дайкообразному телу, сложенному аплитовидными биотитовыми гранитами, гранит-порфирами и аплитами синюшинского комплекса. Представлено серией кварцевых жил субмеридионального простирания. Известно около 26 промышленных жил. На Северном и Центральном участках кварцевые жилы относительно выдержаны и сопровождаются грейзенизацией по зальбандам. На Южном участке кварц образует уже преимущественно линзы и гнезда внутри широко развитых грейзенизированных пород. Кварцевые жилы месторождения нередко кулисообразно заходят одна за другую как по простиранию, так и по падению.

На месторождении имели место пострудные нарушения. Наиболее ясно выражен “Большой взбросо-сдвиг”, по которому рудные тела Северного участка перемещены относительно Центрального к северо-западу. Горизонтальное смещение также значительное. Известны нарушения с амплитудой смещения порядка 0,5-6,0 м.

Кварцевые жилы месторождения имеют небольшую мощность (0,15-1,0 м, средняя 0,35 м). Рудные жилы мощностью 0,2-0,7 м имеют протяженность 50-450 м. По своему строению они неоднородны. В некоторых центральная часть сложена кварцем, сменяющимся к периферии кварцево-слюдистой породой. Окварцевание, постепенно затухая, переходит через грейзенизированную породу в неизмененный микроаплит.

По характеру минерализации месторождение может быть отнесено к медно-висмут-вольфрамовому при решительно преобладающей роли вольфрама. Минералогический состав руд (в порядке выделения минералов): кварц, магнетит, вольфрамит, пирит (I), арсенопирит, молибденит, шеелит, айкинит, виттехенит, висмут, пирит (II), халькопирит, куприт, азурит, малахит. Кроме того, в рудах встречались слюда, турмалин, флюорит, полевой шпат, гранат (данные Ю.А.Спейта, А.М.Новоселова). Вольфрамит, молибденит, висмутовые минералы и арсенопирит имеют мелко гнездовый характер распределения. Вольфрамит обычно встречается в виде мелких зерен от 1 до 10 мм, создавая агрегативные скопления размером до 15-20 см в диаметре. Размер отдельных кристаллов не превышает 5-7 см. По составу вольфрамит нормальный и марганцовистый (гюбнерит). При этом гюбнерит ассоциирует с флюоритом.

На Южном участке нами отмечены, кроме грейзенов, фельдшпатолитовые метасоматиты. Это от крупно- до гигантско-зернистых метасоматитов с гипидиоморфнозернистыми выделениями микроклин-пертита (1-20 мм) и более редкими скоплениями идиоморфного альбит-олигоклаза (0,6-1 мм). Такие участки фельдшпатолитов имеют размеры от 1 до 2,5 м в поперечнике. Местами среди фельдшпатолитов отмечены гнёзда турмалина шерл-дравитового ряда и вкрапленность шеелита, пирита, арсенопирита.

Грейзены на месторождении имеют, преимущественно, кварц-альбит-микроклин-мусковитовый состав с пиритом в виде вкрапленности и гнёзд аллотриоморфных выделений и призматических кристаллов вольфрамита, вкрапленников арсенопирита размерами от 1 до 6 мм.

Отмечаются также грейзены с турмалином, пиритом, вольфрамитом. В таких грейзенах наблюдаются системы разновозрастных прожилков. Ранние из них представлены кварцем 1 генерации «льдистого» серого цвета мощностью от 2 до 7 см (с волфрамитом, ареснопиритом, пирротином, висмутином). Поздние прожилки кварца 2 генерации белого, местами прозрачного с турмалином, пиритом 2 генерации, вольфрамитом, халькопиритом, редко – борнитом.

Кварцевые жилы мощностью от 5 до 15 см, залегающие среди грейзенов, как правило, зональные. В центре таких жил локализуется серый, тёмно-серый «льдистый» кварц 1 генерации крупнокристаллический с редкой вкрапленностью пирита, арсенопирита, висмутина, самородного висмута, пирротина, вольфрамита, молибденита.

В зальбандах отмечается кварц 2 генерации более мелкокристаллический с вкрапленностью и гнёздами пирита, халькопирита, редко – борнита.

Неясное положение занимают прожилки кварца белого, почти прозрачного с вкрапленностью и гнёздами флюорита и гюбнерита. Взаимоотношений с кварцем, содержащим вольфрамит, нами не обнаружено. Составы элементов – примесей вольфрамитов и гюбнеритов представлены в табл. 1.

Сравнение составов элементов-примесей в вольфрамитах и гюбнеритах показало, что в вольфрамитах наблюдаются более высокие концентрации таких элементов как хром, кобальт, медь, ниобий, уран и меньше – кадмий, титан. При этом в вольфрамитах в сравнении с гюбнеритами ощутимо преобладают средние и тяжёлые редкоземельные элементы: иттрий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций (табл. 1).

Таблица 1

Содержания элементов-примесей в вольфрамитах и гюбнерите (г/т)

|

Элементы |

Номера проб вольфрамитов |

Номера проб гюбнеритов |

||

|

3559-5 |

3478-4 |

3486-7 |

3486-9 |

|

|

Be |

8,11 |

1,2 |

2,26 |

2,1 |

|

Ti |

216 |

156 |

295 |

304 |

|

V |

36,0 |

32,3 |

37,2 |

36,9 |

|

Cr |

44,3 |

38,4 |

24,2 |

21,2 |

|

Mn |

98351 |

86538 |

150345 |

165206 |

|

Fe |

126313 |

127507 |

57895 |

56798 |

|

Co |

3,69 |

3,27 |

6,93 |

7,08 |

|

Ni |

149 |

0,002 |

14,0 |

14,1 |

|

Cu |

1632 |

1022 |

34,7 |

33,9 |

|

Zn |

168 |

162 |

156 |

158 |

|

Ga |

11,3 |

7,17 |

11,1 |

10,2 |

|

Rb |

16,7 |

6,15 |

9,51 |

8,93 |

|

Sr |

49,4 |

100,0 |

45,0 |

45,8 |

|

Y |

119 |

212 |

6,3 |

6,1 |

|

Zr |

15,7 |

24,6 |

20,2 |

21,3 |

|

Nb |

166,7 |

166,0 |

71,3 |

70,3 |

|

Mo |

22,8 |

26,3 |

27,7 |

25,9 |

|

Cd |

0,062 |

0,032 |

0,081 |

0,092 |

|

Cs |

13,3 |

3,73 |

5,02 |

5,2 |

|

Ba |

88,2 |

89,4 |

88,9 |

88,7 |

|

La |

5,65 |

1,61 |

3,78 |

3,65 |

|

Ce |

16,9 |

3,73 |

7,22 |

6,34 |

|

Pr |

1,56 |

0,429 |

0,711 |

0,87 |

|

Nd |

5,54 |

1,91 |

2,53 |

2,45 |

|

Sm |

2,14 |

1,74 |

0,731 |

0,654 |

|

Eu |

0,401 |

0,349 |

0,299 |

0,207 |

|

Gd |

5,04 |

9,07 |

1,03 |

1,02 |

|

Tb |

1,96 |

4,0 |

0,389 |

0,354 |

|

Dy |

22,0 |

47,1 |

4,07 |

4,12 |

|

Ho |

6,82 |

14,6 |

0,981 |

0,945 |

|

Er |

29,4 |

59,0 |

4,39 |

3,45 |

|

Tm |

6,97 |

12,5 |

1,47 |

1,34 |

|

Yb |

60,1 |

97,3 |

16,5 |

15,9 |

|

Lu |

10,5 |

15,9 |

3,03 |

2,98 |

|

Hf |

0,854 |

0,929 |

0,904 |

0,901 |

|

Ta |

2,25 |

3,5 |

2,07 |

2.12 |

|

Pb |

1017 |

1860 |

902 |

897 |

|

Th |

6,98 |

2,76 |

3,72 |

3,68 |

|

U |

119 |

13,6 |

10,8 |

10,3 |

|

U/Th |

17,0 |

4,9 |

2,9 |

2,8 |

Примечание. Анализы выполнены методом ICP-MS в Лаборатории ИМГРЭ (г. Москва).

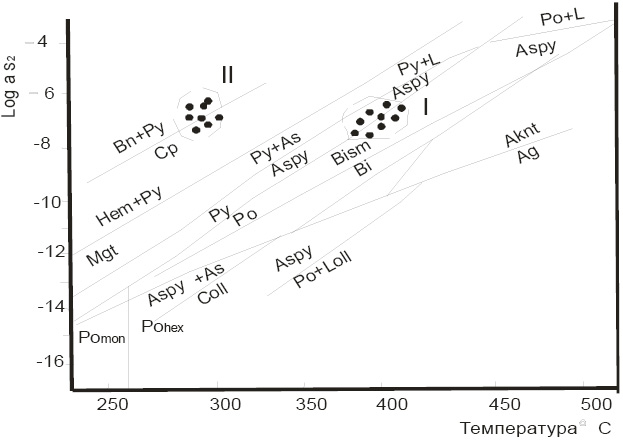

Вольфрамиты характеризуются и более высокими отношениями урана к торию. Температуры гомогенизации кварца льдистого ранней стадии с пиритом 1, арсенопиритом, вольфрамитом, висмутином варьируют от 380 до 415 º С. Температуры гомогенизации кварца 2 генерации второй стадии с халькопиритом, пиритом 2 генерации и борнитом значительно ниже – 280-310 º С (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма aS2 – температура по [9] для стадий Колыанского месторождения Py- пирит, bn – борнит, po – пирротин, aspy – арсенопирит, loll – лёллингит, L- жидкость. Сгущением точек показаны поля соотношений активности серы и температур для разных стадий

Активность серы при формировании оруденения разных стадий была высокой и почти одинаковой с некоторым увеличением для поздней стадии.

Пегматоидный тип оруденения. Отмечен нами на Южном участке, где наблюдаются пегматоиды кварц-полевошпатового состава с турмалином, редко – с турмалином, пиритом, вольфрамитом, халькопиритом. Мощности пегматоидов от 10 до 30 см. Иногда отмечаются блоковые дифференцированные разности пегматитов с отчётливым кварцевым ядром и крупноблоковой периферической частью. При этом различаются альбитовые блоки с турмалином, пиритом, вольфрамитом, молибденитом, бериллом, халькопиритом и микроклин-пертитовые – с гранатом и танталит-колумбитом.

Содержания полезных компонентов в пегматоидном типе руд составляют (%): вольфрама от 0,05 до 0,2, молибдена от 0,03 до 0,1, бериллия от 0,05 до 0,2, меди от 0,06 до 0,2, тантала и ниобия от 0,01 до 0,15.

Зона окисления на месторождении достигает глубины 50 м. Частичному изменению вольфрамит подвержен только в зоне интенсивно окисленных руд.

Среднее содержание полезных компонентов в рудах по месторождению составляет: триоксида вольфрама – 0,66%; висмута – 0,13% и меди – 1,54%. В вольфрамовом концентрате содержатся: меди – 4,25%, свинца – 0,27%, цинка – 0,33%, молибдена – 0,038%, вольфрама – 18,0%, селена – 0,0077%. В сульфидном концентрате: меди – 14-16%, железа – 29-30%, цинка – 1-3%, висмута – 0,8-1%, молибдена – 0,002-0,2%, триоксида вольфрама – 0,2-0,3%, свинца – 0,2%, селена – 150-160 г/т, индия – 30-100 г/т, серы до 4,3%. Состояние запасов выражается следующими цифрами: триоксида вольфрама категории В – 494 т и С1 + С2 – 1404,0 т; висмута категории В – 79 т и С1 + С2 – 229 т; меди категории В – 863 т и С1 + С2 – 2363 т. Перспективные запасы, прирост которых возможен за счет Южного участка и глубоких горизонтов Северного и Центрального участков, выражаются цифрой 2,0-2,5 тыс.т. триоксида вольфрама.

Интерпретация результатов

В пределах Колыванского месторождения совмещены разновозрастные типы оруденения медно-молибден-порфировое и комплексное грейзеновое медно-молибден-вольфрамовое с висмутом, а также пегматитовое вольфрам-молибден-бериллиевое с танталом и ниобием. Помимо главных компонентов руд в грейзенах на месторождении определенный интерес представляют также висмут, индий, теллур, селен, ниобий, тантал, т.е. по минеральному и химическому составу руды являются комплексными. Прирост запасов по меди может быть осуществлён за счёт изучения южной периферии Колыванского гранитного массива и оценки медно-молибден-порфирового оруденения.

Заключение

Таким образом, на Колыванском месторождении распространены разновозрастные интрузивные комплексы: позднедевонский усть-беловский и раннетриасовый Синюшинский массив, относящийся к белокурихинскому комплексу шошонитовых гранитоидов [4, 6].

По генезису и составу месторождение относится к комплексным объектам. В нём выделяется: 1 – более ранее медно-молибден-порфировое оруденение, связанное с гранитоидами Колыванского массива усть-беловского комплекса; 2 – пневматолито-гидротермальное высокотемпературное медно-вольфрам-молибденовое с висмутом и 3 – пегматитовое вольфрам-молибден-бериллиевое, а также тантал-ниобиевое, связаные с Синюшинской интрузией гранитов белокурихинского комплекса.

Библиографическая ссылка

Гусев А.И. НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ОРУДЕНЕНИЮ КОЛЫВАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛТАЯ // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 3. С. 103-108;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=34120 (дата обращения: 01.03.2026).