Введение

Петрология и геохимия магматических образований, сформировавшихся на глубинных уровнях земной коры являются одними из актуальных проблем, затрагивающих глубинные процессы, происходившие при становлении нижних частей земной коры. Такими образованиями являются плагиогранитоиды сапшиланского комплекса Западного Прибайкалья, локализующимися в области развития двупироксеновых гнейсов гранулитовой фации метаморфизма. Генерация гранитоидов в таких обстановках протекает в специфических условиях высоких давлений и температур. Цель исследований – выяснение некоторых сторон петрологии и геохимии плагиогранитов сапшиланского комплекса Западного Прибайкалья.

Геохимия и петрология плагиогранитов сапшиланского комплекса

Плагиограниты сапшиланского комплекса распространены локально в пределах Чернорудской гранулитовой зоны Ольхонского региона Прибайкалья. К ним относятся Сапшиланский массив размерами 0,5×1 км, а также многочисленные дайки и жилы мощностью 0,3-0,6 м., секущие метаморфические породы зоны и габбро-пироксенитовые массивы чернорудского комплекса предположительно раннепалеозойского возраста. Плагиограниты представлены серыми, среднекристаллическими лейкократовыми разностями, преобладающими минералами которых являются кварц и плагиоклаз (An33-37). Темноцветный минерал – гиперстен, по объёму составляющий 0,5-2,5 об. %). Идиоморфные зёрна ромбического пироксена образуют крупные интрателлурические вкрапленники размерами от 0,5 до 1 см. Местами зёрна его резорбированы и корродируются замещающим куммингтонитом. Значения U – Pb конкордантного возраста (по цирконам на ионном микрозонде SHRIMP – II в Центре изтопных исследований ВСЕГЕИ) составляет 496±3 млн. лет. Эта оценка совпадает с возрастом гранулитового метаморфизма Чернорудской зоны, вмещающей сапшиланские гранитоиды (500-495 млн. лет) [8].

Химические составы плагиогранитов сведены в табл. 1.

Гиперстеновые лейкоплагиограниты характеризуются повышенными концентрациями кремнезёма, V, Cr, Co, Ni, преобладанием натрия над калием, пониженными содержаниями титана, Y, Yb, Nb, Ta.

Таблица 1

Представительные химические составы плагиогранитов сапшиланского комплекса (оксиды в масс. %, элементы в г/т)

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

SiO2 |

76,9 |

77,1 |

76,8 |

75,5 |

76,2 |

|

TiO2 |

0,06 |

0,05 |

0,05 |

0,08 |

0,06 |

|

Al2O3 |

14,03 |

13,85 |

13,95 |

14,11 |

14,02 |

|

Fe2O3t |

0,46 |

0,45 |

0,45 |

0,48 |

0,49 |

|

MnO |

0,04 |

0,03 |

0,04 |

0,05 |

0,05 |

|

MgO |

0,26 |

0,30 |

0,25 |

0,33 |

0,34 |

|

CaO |

3,5 |

3,55 |

3,35 |

3,6 |

3,58 |

|

Na2O |

3,85 |

3,65 |

3,7 |

3,9 |

4,01 |

|

K2O |

0,75 |

0,72 |

0,73 |

0,74 |

0,72 |

|

P2O5 |

0,03 |

0,02 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

|

V |

24 |

21 |

25 |

31 |

23 |

|

Cr |

22 |

20 |

21 |

24 |

20 |

|

Sc |

28 |

26 |

26 |

29 |

22 |

|

Co |

15 |

16 |

17 |

20 |

20 |

|

Ni |

8 |

7 |

9 |

12 |

10 |

|

Pb |

13 |

14 |

15 |

18 |

11 |

|

Rb |

2,5 |

3,0 |

2,3 |

3,0 |

3,1 |

|

Sr |

465 |

470 |

455 |

460 |

462 |

|

Ba |

200 |

185 |

210 |

195 |

205 |

|

Zn |

23 |

22 |

24 |

22 |

25 |

|

Y |

3,0 |

3,5 |

3,0 |

3,1 |

3,2 |

|

Zr |

25 |

27 |

28 |

26 |

27 |

|

Nb |

0,11 |

0,10 |

0,11 |

0,12 |

0,12 |

|

La |

5,8 |

6,0 |

5,6 |

5,7 |

5,65 |

|

Ce |

7,6 |

8,5 |

6,9 |

6,8 |

6,75 |

|

Pr |

0,31 |

0,3 |

0,3 |

0,29 |

0,3 |

|

Nd |

2,8 |

3,7 |

2,4 |

2,3 |

2,5 |

|

Sm |

0,5 |

0,8 |

0,4 |

0,6 |

0,5 |

|

Eu |

0,5 |

0,7 |

0,4 |

0,7 |

0,75 |

|

Gd |

0,4 |

0,45 |

0,32 |

0,38 |

0,39 |

|

Tb |

0,08 |

0,07 |

0,05 |

0,09 |

0,1 |

|

Dy |

0,03 |

0,04 |

0,035 |

0,05 |

0,06 |

|

Ho |

0,01 |

0,02 |

0,01 |

0,02 |

0,02 |

|

Er |

0,03 |

0,04 |

0,02 |

0,05 |

0,05 |

|

Tm |

0,01 |

0,02 |

0,01 |

0,02 |

0,02 |

|

Yb |

0,2 |

0,25 |

0,16 |

0,3 |

0,31 |

|

Lu |

0,03 |

0,04 |

0,03 |

0,05 |

0,05 |

|

Hf |

0,55 |

0,65 |

0,5 |

0,52 |

0,53 |

|

Ta |

0,03 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

|

Th |

0,37 |

0,45 |

0,32 |

0,42 |

0,41 |

|

U |

0,03 |

0,04 |

0,02 |

0,035 |

0,04 |

|

ΣTR |

21,3 |

24,4 |

19,6 |

20,4 |

20,6 |

|

Sr/Y |

155 |

134 |

152 |

148 |

144 |

|

(La/Yb)N |

19,2 |

15,9 |

23,1 |

12,6 |

12,04 |

|

(La/Sm)N |

7,1 |

4,6 |

8,6 |

5,8 |

6,9 |

|

U/Th |

0,081 |

0,089 |

0,051 |

0,083 |

0,09 |

|

Eu/Eu* |

3,35 |

3,29 |

3,36 |

4,25 |

5,08 |

Примечание. Силикатные анализы выполнены в Западно-Сибирском Испытательном Центре (г. Новокузнецк). ΣTR – сумма редкоземельных элементов. N – элементы нормированы по [9]. Eu*= (SmN+GdN)/2. 1-5 – гиперстеновые лейкоплагиограниты сапшиланского комплекса.

Анализируемые породы имеют весьма низкие суммарные концентрации редких земель (от 19,6 до 24,4). Они характеризуются повышенными отношениями лёгких РЗЭ к тяжёлым (La/Yb)N и лёгких РЗЭ к средним (La/Sm)N, что указывает на дифференцированный тип распределения РЗЭ. Весьма низкие отношения U/Th свидетельствуют об отсутствии наложенных гидротермальных изменений в породах.

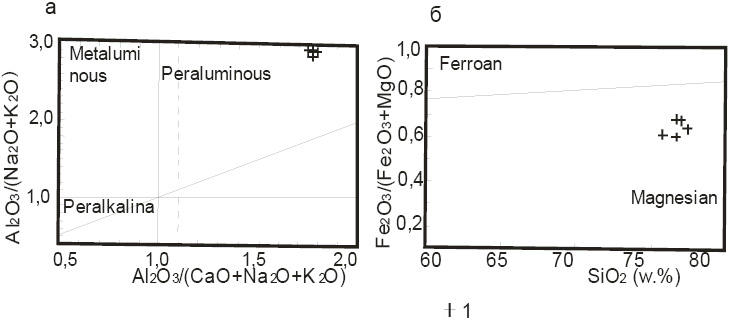

По соотношениям некоторых главных компонентов составы пород классифицируются как высоко пералюминиевыми разностями и магнезиальными (рис. 1).

Рис. 1. а – диаграмма Al2O3/(N2O+K2O) – Al2O3/(N2O+K2O+CaO) по [12]

и б – диаграмма SiO2 – Fe2O3/(Fe2O3+MgO) по [13] для пород сапшиланского комплекса

1 – гиперстеновые лейкоплагиограниты сапшиланского комплекса

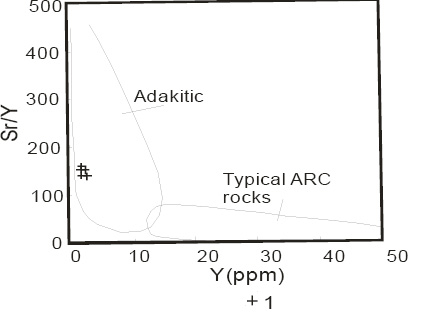

Низкие концентрации Y (менее 18 г/т), Yb (менее 1,8 г/т), высокие отношения Sr/Y в плагиогранитах указывают на близость их составов к адакитам. Это же подтверждается и положением составов пород на диаграмме Sr/Y – Y (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма Sr/Y – Y по [10] для пород сапшиланского комплекса

Поля на диаграмме по [10]: Adakitic – Адакиты, Typical ARC rocks – породы типичных андезитов, риолитов, дацитов вулканических дуг. Остальные условные те же, что на рис. 1.

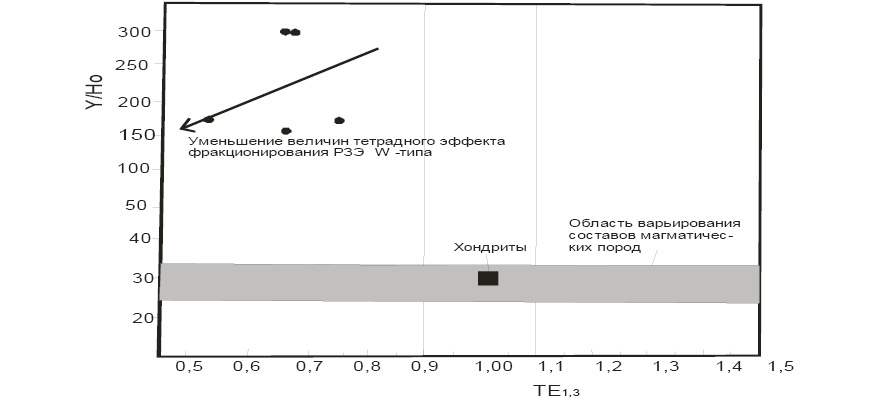

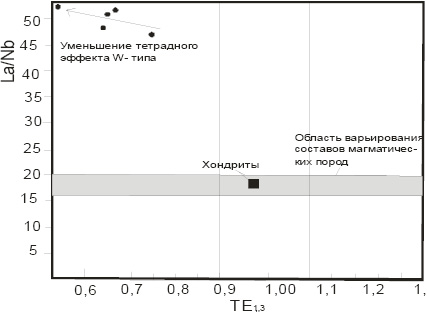

В связи с сильно дифференцированным типом распределения РЗЭ в породах проведена проверка на возможное проявление значимого тетрадного эффекта фракционирования (ТЭФ) РЗЭ. Значения тетрадного эффекта фракционирования РЗЭ и отношения некоторых элементов приведены в табл. 2.

Значения (ТЭФ) РЗЭ для гиперстеновых лейкоплагиогранитов варьируют от 0,53 до 0,74, во всех случаях имеют меньшие величины, чем 0,9 и относятся к редко проявляемому в гранитоидах W – типу. Отношения элементов по всем показателям превышают аналогичные отношения в хондритах (табл. 2).

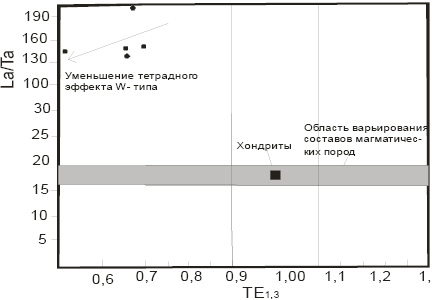

На диаграмме Y/Ho – TE1,3 чётко прослеживается тренд уменьшения величины ТЭФ РЗЭ, где видно, что значение ТЭФ W- типа уменьшается в связи уменьшением отношения Y/Ho (рис. 3.).

На диаграммах La/Nb – TE1,3 и La/Ta тренды уменьшения значений ТЕ1, 3 W-типа имеют противоположную направленность – уменьшение значений ТЭФ РЗЭ W-типа уменьшается в связи с увеличением отношений La/Nb (рис. 4) и уменьшение значений ТЭФ РЗЭ W – типа с увеличением отношений La/Ta (рис. 5).

Таблица 2

Значения тетрадного эффекта фракционирования РЗЭ

и отношения некоторых элементов в гиперстеновых плагиогранитах

сапшиланского комплекса

|

Значения тетрадного эффекта и отношения элементов |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Хондриты |

|

ТЕ1, 3 |

0,69 |

0,53 |

0,68 |

0,68 |

0,74 |

- |

|

Y/Ho |

300 |

175 |

300 |

155 |

160 |

29,0 |

|

Zr/Hf |

45,4 |

41,5 |

56 |

50 |

50,9 |

36,0 |

|

La/Nb |

52,7 |

60 |

50,9 |

47,5 |

47,1 |

17,2 |

|

La/Ta |

193 |

150 |

140 |

142,5 |

141,2 |

16,8 |

|

Eu/Eu* |

3,35 |

3,29 |

3,36 |

4,25 |

5,08 |

1,0 |

|

Sr/Eu |

930 |

671 |

1137 |

657 |

616 |

100,5 |

|

La/Lu |

193,3 |

150,0 |

186,7 |

114,0 |

113,0 |

0,975 |

Примечание. TE1,3 – тетрадный эффект фракционирования РЗЭ как среднее между первой и третьей тетрадами по [11].

Рис. 3. Диаграмма Y/Ho – TE1,3 для гиперстеновых лейкоплагиогранитов сапшиланского комплекса

Рис. 4. Диаграмма La/Nb – TE1 для пород сапшиланского комплекса

Рис. 5. Диаграмма La/Ta – TE1 для пород сапшиланского комплекса

Противоположные тренды уменьшений отношений объясняются тем, что они относятся к ионно-замещающим элементам (Nb и Ta в породообразующих и акцессорных минералах) в кристаллических решётках минералов.

Интерпретация результатов

Приведенные данные показывают, что гранитообразование в глубинных зонах Земной коры протекало весьма специфически. В отличие от менее глубинных условий генерации гранитоидов в пределах амфиболитовой фации метаморфизма, где образуются в коллизионной обстановке «синметаморфические» S- типы биотитовых гранитов [1-3], в изученной области гранулитового метаморфизма формировались гиперстеновые плагиограниты, обнаруживающие близость к адакитовым гранитоидам. В них аномально низкие концентрации суммы редкоземельных элементов, сильно дифференцированный тип распределения РЗЭ. В гиперстеновых лейкоплагиогранитах сапшиланского комплекса проявлен тетрадный эффект распределения РЗЭ W – типа, что является редкостью для гранитоидов [4-6]. В отличие от адакитовых гранитоидов ерудинского комплекса Енисейского кряжа, формировавшихся также в условиях гранулитовой фации метаморфизма, в которых проявлен М- тип ТЭФ РЗЭ, обусловленный подтоком трансмагматических высоко восстановленных флюидов мантийного генезиса [4-6]. Проявление ТЭФ РЗЭ в гипестеновых лейкоплагиоганитах, вероятно, связано с высокой степенью частичного плавления двупироксеновых гнейсов при высоких температурах и давлениях.

Заключение

Таким образом, плагиогранитоиды сапшиланского комплекса следует отнести к адакитовым грантоидам. Гранитообразование в глубинных частях Земной коры протекало в специфических условиях высоких температур и давлений с образованием гиперстеновых лейкоплагиогранитов, в которых проявлен W – тип ТЭФ РЗЭ, обусловленный, вероятно, высокой степенью частичного плавления плавившегося субстрата и трансформацией соотношений РЗЭ в тетрадах.

Библиографическая ссылка

Гусев А.И. ПЕТРОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ ПЛАГИОГРАНИТОВ САПШИЛАНСКОГО КОМПЛЕКСА ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 3. С. 98-102;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=34119 (дата обращения: 01.03.2026).