В предыдущих статьях, на основе современной теории поля Дж. Максвелла, приложенной к гравитации, было показано, что крупномасштабная Вселенная описывается двумя взаимодействиями вместе: электромагнитным и гравитационным. В качестве приложения полученной теории было дано обоснование излучения света космическими телами на основе такого свойства Вселенной, как энтропия. Энтропия представляет собой отношение количества фотонов к количеству барионов в единице пространства и вычисляется как квадрат отношения скорости света к скорости гравитона. В табл. 1 в скобках приведены новые фундаментальные константы, вычисленные по данным солнечной системы.

Таблица 1. Фундаментальные константы Вселенной

|

|

Взаимодействие |

|

|

электромагнитное |

гравитационное |

|

|

Заряд |

Ze |

M |

|

Константа потенциала |

εo |

GN-K |

|

«Магнитная» константа |

μo |

(GK) |

|

Скорость кванта |

С |

(VG) |

|

Константа структуры |

(K = C/VG = 22351) |

|

|

Энтропия |

(Nγ/NB = K2 ≈ 5∙108) |

|

Данная статья также служит приложением, где новые константы и соотношения распространены на микромир. Поскольку ядро и электроны обладают электрическими зарядами и массами (гравитационными зарядами), то логично предположить, что оба фундаментальных взаимодействия (электромагнитное и гравитационное) действуют в атоме на равных правах (табл. 2). Скорость движения электрона V в такой системе будет связана со скоростями распространения квантов электромагнитного C и гравитационного VG взаимодействий следующим соотношением:

V2 ~ C∙VG = C2/K (1)

или

V ~ C/K1/2 = C/149,5.

По данным современной науки V ~ C∙α = C/137. Таким образом, атом представляет собой электрогравитационную систему. Однако различие величины α и 1/K1/2 имеет какое-то принципиальное значение и ещё требует своего объяснения.

Выполним некоторые манипуляции над формулами квантовой механики с учётом полученного уравнения (1):

- Комптоновская длина волны электрона остаётся без изменения:

![]()

- Классический радиус электрона:

![]()

- Боровский радиус:

![]()

и отношение ![]() .

.

- Удвоенная энергия Ридберга:

![]() (2)

(2)

- Длина волны Де-Бройля также связана с гравитацией (учитывая V ~ C/K1/2):

![]()

Как следует из приведённых формул, пространственная структура атома связана с константой K, в которую входит скорость гравитонов. Отношение размеров атома к длине волны излучения электронов по порядку величины равно: a/λ ~ 1/K1/2. То есть, так же как в солнечной системе, вокруг ядра существует пространственная структура, и электрон движется по стационарным орбитам без излучения. Только при переходе с одной орбиты на другую происходит излучение света. Отличие частоты обращения электрона и частоты испущенного света связано с тем, что пространственная структура связана с гравитацией, а свет является чисто носителем электромагнитного поля, поэтому и возникает коэффициент K1/2. Таким образом, атом хорошо объясняется электрогравитационной моделью (табл. 2).

Таблица 2. Атом: участие электромагнитного поля и гравитации

|

|

Электромагнитное поле |

Атом |

Гравитация |

|

Константа излучения |

ħ |

ħ∙ms |

k∙m |

|

Длина волны потенциала |

λ |

λ |

λo |

|

Константа структуры |

- |

α ~ K1/2 |

K |

|

Энергия взаимодействия |

m∙С2 (аннигиляция) |

m∙С∙VG |

m∙V2G |

Поскольку атом содержит электрический и гравитационный заряды одновременно (см. табл. 2), то максимально возможная энергия внешнего электрона невозбужденного атома составит (равна удвоенной энергии Ридберга):

![]() (3)

(3)

Если исходить из электрогравитационной модели атома, то в ней квантуется только гравитационная составляющая скорости ![]() , которая входит в уравнение (3) в первой степени, тогда:

, которая входит в уравнение (3) в первой степени, тогда:

![]() (4)

(4)

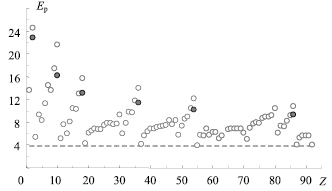

здесь m = 1, 2, 3, ..., mmax - целое положительное число, ограниченное конечной величиной. Это число соответствует номеру периода в периодической таблице химических элементов (рис. 1).

Периодическая таблица химических элементов должна иметь предел Zmax и минимально возможную энергию невозбужденного атома Emin. На рис. 1 эта величина имеет значение Emin = 3,89 эВ.

В солнечной системе скорость движения планеты по орбите в основном состоянии равна VG и это состояние имеет максимальную энергию. Для атома получен аналогичный результат (формулы (3) и (4)). К сожалению, пока нет ответа о пределе солнечной системы, а также о минимальной энергии в атоме (Emin). Без понимания физического смысла Emin невозможно вычислить значение этой величины и с её помощью вычислить Zmax или построить периодическую таблицу планетных систем. По этому поводу можно высказать лишь предположение, что все эти минимумы и пределы связаны с иерархией структур Вселенной в макромире и в микромире, связанные с константой K. Например, для атома полученная величина хорошо согласуется с экспериментом (см. рис. 1) и имеет некоторый физический смысл за исключением, возможно, коэффициента 2.

Рис. 1. Светлые точки - данные первых потенциалов ионизации невозбуждённого атома. Тёмные точки - расчёт Emax. Пунктирная линия - Emin

Энергию связи ядра, аналогично предложенному выше соотношению для атома (3), можно записать:

![]()

Эта формула предполагает, что нейтрон представляет собой более плотную пространственно упакованную систему из протона и электрона, чем атом водорода. Такой подход объясняет, почему только в атоме водорода в ядре возможен только протон без нейтронов, а в остальных ядрах без нейтронов не обойтись. Объяснение состоит в том, что нейтрон привносит в ядро такую пространственную структуру, без которой несколько протонов невозможно упаковать вместе. Это объясняет также, почему наиболее оптимальное отношение про- тон/нейтрон в ядре равно 1/1 и зависит от орбитального момента. Ядра с таким отношением протон/нейтрон должны быть стабильными. Конечно, по мере увеличения количества протонов в ядре возникают «поверхностные» проблемы и проблемы отталкивания (кулоновские силы имеют большой радиус действия по сравнению с плотной ядерной упаковкой), которые решаются избыточным увеличением количества нейтронов. В ядре, так же как в атоме, количество уровней ограничено, поэтому оптимальное соотношение протон/нейтрон может выполняться до определённого предела. Поэтому по мере увеличения количества нейтронов стабильность ядра падает.

В предлагаемой теории отстаивается мысль, что Вселенная определяется только гравитационным и электромагнитным взаимодействиями вместе. Так как нейтрон из этих двух взаимодействий обладает только гравитационным зарядом (массой), а электрический заряд отсутствует, то в такой Вселенной он должен распадаться. За такую пространственную упаковку в микромире отвечает нейтрино/антинейтрино, когда при преобразовании пространства в микромире уничтожается или появляется электрический заряд. При этих преобразованиях константа структуры входит в разной степени, но её присутствие обязательно.

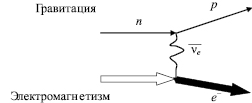

Рассмотрим случай распада нейтрона и воспользуемся техникой аналогичной диаграммам Фейнмана. Гравитация обозначена тонкой стрелкой, а электромагнитное поле толстой стрелкой (рис. 2). Антинейтрино изображено волнистой линией со стрелкой, направленной от гравитационного поля к электромагнитному полю, что обозначает изменение пространственной упаковки (в данном случае расширение) с появлением электромагнитного взаимодействия в новой структуре (атоме водорода).

Рис. 2. Схема распада нейтрона

Так как нейтрон из двух фундаментальных зарядов обладает только массой и он электрически нейтрален, то его значок изображён над стрелкой гравитационного поля, а электромагнитное поле белой стрелкой (так как оно здесь не участвует в явном виде). В правой части электромагнитное взаимодействие изображено чёрной линией, так как оно участвует в устройстве атома наравне с гравитацией. Распад нейтрона означает его переход в другое пространственное состояние - в атом водорода. Поскольку пространство связано с гравитационным зарядом - массой, то атом водорода, в свою очередь, подобен планетной системе, в которой электрон занимает место Юпитера. Следовательно, разница масс нейтрона и протона ∆m = mn - mp должна составлять 30 уровней (∆m = 30∙mn/K). Поскольку образуется два заряда, то на долю массы электрона должна приходиться половина уровней Юпитера - 11 (при расчёте Солнечной системы не учитывалось вращение планет, и при оценках распада нейтрона вращение также не будет учитываться). Согласие с наблюдением получается лучше для 12 гравитационных уровней, расходуемых на массу электрона (табл. 3). Следующие лептоны нестабильны, так как это сложные частицы и в них гравитация присутствует в дробной степени. Количество поколений лептонов должно быть ограничено и связано с константой структуры K. Число 3, по-видимому, соответствует действительности. Этому есть аналогии в макромире. Например, космические тела классифицируются на звёзды, планеты и спутники планет, то есть их массы охватывают диапазон, кратный K3. Не исключено, что отмеченная выше разница в 30 уровней (60 электронов) может оказаться константой Вселенной. Если это так, то периодическая таблица заканчивается на Zmax = 118, но возможен ещё гипотетический «остров стабильности» Z ~ 130 - 190.

Таблица 3. Оценки масс лептонов

|

Лептон |

Наблюдаемая масса, МэВ |

Расчётные формулы |

Расчётная масса, МэВ |

|

e |

0,511 |

me = 12∙mn/K |

0,504 |

|

µ |

105,66 |

mµ = 17∙mn/K1/2 |

106,84 |

|

τ |

1777 |

mτ = 23∙mn/K1/4 |

1767,4 |

Поскольку элементарные частицы обладают массой, и гравитация участвует в их существовании, то с помощью константы структуры можно оценить время жизни соответствующей частицы. Можно предположить, что время жизни оценивается временем пролёта, а скорость пролёта выше тогда, когда вклад гравитации меньше. В табл. 4 приведены следующие эмпирические формулы для оценки времени жизни нейтрона и лептонов.

Таблица 4. Оценки времени жизни нейтрона и лептонов

|

Частица |

Наблюдаемое время жизни, с |

Формула для расчёта |

Расчётное время жизни, с |

|

n |

898 |

6∙K1/2 |

897 |

|

e |

стабилен |

-(K) |

стабилен |

|

µ |

2,20∙10-6 |

6∙21/2/K3/2 |

2,53∙10-6 |

|

τ |

2,9∙10-13 |

6/(2∙K3) |

2,7∙10-13 |

Полученный результат весьма интересен, но коэффициенты получены эмпирически на основе общих рассуждений.

Среди рассмотренных в предыдущих статьях свойств Вселенной отмечалось, что её границы определяются фронтом света, вместе с которым расширяется пространство. За пределами Вселенной нет нашего пространства и нет квантов взаимодействий, определяющих Вселенную. Если рассматривать дробный электрический заряд, то в этом случае подразумевается другая вселенная, которая не может проявиться явно в нашей Вселенной, так как присущие ей взаимодействия остаются внутри её. По этой причине, кварки в свободном виде в нашей Вселенной существовать не могут.

Библиографическая ссылка

Курков А.А. ГРАВИТАЦИЯ В МИКРОМИРЕ // Современные наукоемкие технологии. 2011. № 5. С. 58-62;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=28826 (дата обращения: 01.03.2026).