Введение

Сложность стратегического управления компаниями в современных условиях состоит в том, что необходимо уделять особое внимание рациональному и эффективному использованию жестко ограниченных ресурсов в текущей деятельности. Многолетние исследования ведущих ученых-экономистов, а также деятельность предприятий реального сектора экономики приводят к выводам, что «ускорение изменений в окружающей среде, внешнеполитические вызовы, появление новых запросов и изменение позиции потребителя, возрастание конкуренции, развитие современных информационных технологий и их широкая доступность, изменение роли трудовых ресурсов, привели к резкому возрастанию значения стратегического управления. От того, насколько полно и глубоко руководством компании на всех уровнях управления учтены факторы внешней среды и внутреннего потенциала организации в соответствии с принятой миссией поведения в рыночном пространстве, зависит эффективность ее деятельности» [1, с. 10].

Одним из наиболее успешных примеров управления крупными компаниями являются российские нефтегазовые холдинги, представляющие собой намного более эффективные образования, чем небольшие компании [2]. Важнейшими преимуществами холдинга с точки зрения эффективности управления являются:

− экономия за счёт централизации закупок, логистики, маркетинга;

− унификация и стандартизация в рамках холдинга типовых процессов, обеспечивающих выполнение производственных задач (договорная деятельность, бухгалтерский учет, управление персоналом и т.д.);

− гибкость управления, обеспечивающая возможность при необходимости перераспределять ресурсы между дочерними предприятиями и диверсифицировать риски.

В то же время, как любой крупной структуре, холдингу присущи недостатки, связанные с управляемостью большими организационными системами [3, c. 12]:

− сложность управления, обусловленная масштабом деятельности и территориальной распределенностью компании;

− высокие издержки, связанные с необходимостью содержания дополнительного персонала, выполняющего административные и управленческие функции;

− риск возникновения конфликта интересов из-за различия целей дочерних компаний.

Максимально использовать преимущества холдинговой структуры и минимизировать влияние ее недостатков позволит системный подход к организационному управлению деятельностью компании, подразумевающий взаимосвязанное выполнение функций управления, известное как цикл PDCA (планирование – выполнение – контроль – анализ) [4; 5]. Но за рамки циклически повторяющегося процесса управления предприятием выходит целеполагание, являющееся необходимым условием для эффективного выполнения функций объекта управления. Цели компании могут быть достигнуты только в результате слаженного взаимодействия организационных единиц и четко выстроенных алгоритмов выполнения функций по всей иерархии системы управления. На постановку целей управления, с одной стороны, оказывает влияние высокая изменчивость внешней среды функционирования компании, что приводит к отсутствию актуальных и достоверных данных и невозможности прогнозирования последствий принятых решений. С другой стороны, внутренние процессы организационного управления требуют согласования целей на нескольких иерархических уровнях организационной структуры компании, что приводит к задержкам в принятии решений и зачастую упущенным возможностям. Поэтому одной из основных проблем в процессах управления крупными производственно-экономическими системами, к которым, безусловно, относятся холдинговые структуры, представляется слабость обратной связи между многочисленными иерархическими уровнями управления, сложность доведения стратегических целей руководства компании до промежуточных управленческих звеньев и рядовых сотрудников.

Цель исследования заключается в разработке подхода к созданию системы организационного управления (СОУ) производственно-экономическими системами на основе взаимосвязанной совокупности сбалансированной системы ключевых показателей деятельности компании, ее организационной структуры и моделей бизнес-процессов.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования послужили данные проектов в различных предметных областях, посвященных проектированию и разработке СОУ, позволяющих повысить эффективность стратегического управления компаниями, выполнявшихся автором в составе научных коллективов в рамках грантов РФФИ в период с 2018 по 2021 г. [5-7]. Помимо этого, автором в 2022-2025 гг. проводились исследования текущего состояния проектной деятельности различных компаний в области импортозамещения технологических решений и цифровизации управления, базой для которых послужили публикации в научных журналах, в частности [8-10], и материалы научно-технических конференций, посвященных данной тематике. В ходе проведения исследований использовались методы теории систем и системного анализа, методы управления в организационных системах, методы моделирования процессов на базе современных методологий структурного анализа и проектирования, метод построения стратегических карт на основе сбалансированной системы показателей, методологии классификации и структуризации бизнес-процессов. При формировании подхода к построению СОУ применялись методы принятия решений в автоматизированных системах управления.

Результаты исследования и их обсуждение

Формирование стратегической карты на примере типовой нефтегазовой компании

Стратегическое управление холдинговыми структурами в различных отраслях характеризуется наличием общих принципов и подходов, но вместе с тем обладает специфическими особенностями, которые проявляются на уровне выполнения конкретных производственных, технологических и бизнес-процессов для достижения поставленных целей. Процесс управления производственно-экономическими системами (ПЭС) подчиняется общим принципам управления любыми объектами. Его можно представить, как «совокупность последовательных действий управленческого персонала по формированию целей для объектов управления, определению их фактического состояния на основе регистрации и обработки соответствующей информации», принятию и утверждению обоснованных решений [11]. «Организационное управление – это интеграционный процесс управления процессами основной деятельности, в ходе которого специалисты-управленцы с помощью совокупности принципов, методов и средств управления формируют организационную структуру управляемой системы и управляют ею путем постановки целей и разработки способов их достижения. Процессы организационного управления включают определение структуры управляемой системы, определение взаимосвязей между структурными подразделениями и распределение функций между ними, предоставление прав и установление ответственности для каждой организационной единицы, выполнение функций планирования, организации, оперативного управления и связи» [12, с. 11].

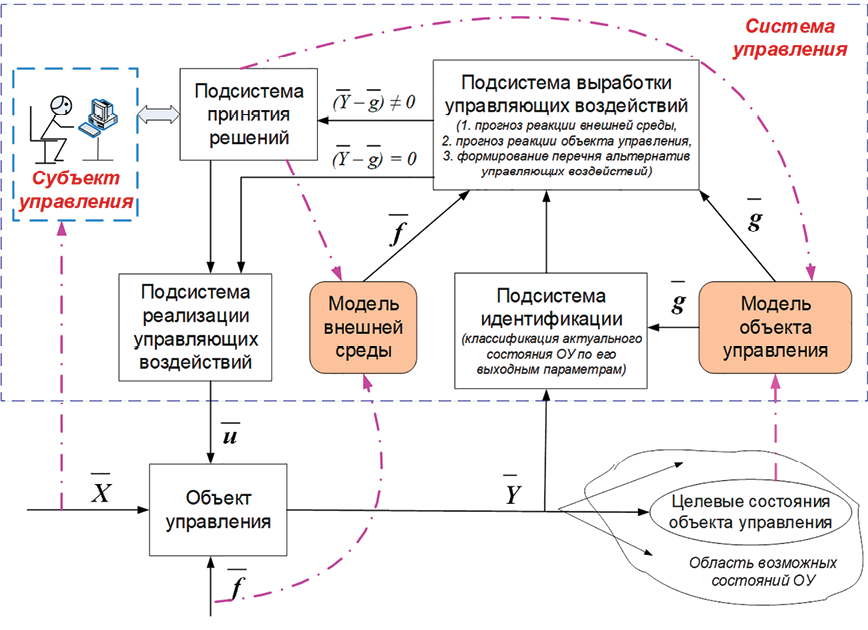

Рис. 1. Обобщенная схема СОУ ПЭС Примечание: составлено автором по результатам исследований на основе источников [7, с. 24]

СОУ обеспечивает контроль и регулирование основного вида деятельности ПЭС на основе использования формализованных моделей внешней среды и объекта управления для проверки правильности решений, принимаемых субъектом управления (рис. 1). Модели предназначены для определения рассогласования между плановыми и фактическими результатами работы объекта управления. На основе полученных данных вырабатываются управляющие воздействия, корректирующие деятельность объекта управления [13].

Здесь X – множество входных параметров, необходимых для функционирования объекта управления, Y – множество фактических значений показателей объекта управления, являющихся результатом его деятельности, f – множество возмущающих воздействий внешней среды, оказывающих влияние на устойчивость объекта управления при выполнении им заданных функций, u – множество управляющих воздействий, вырабатываемых субъектом управления, g – множество целевых значений показателей функционирования объекта управления.

Под субъектом управления понимается лицо, принимающее решение (ЛПР), которому для принятия решений необходима обратная связь с объектом управления [14]. К ним относятся должностные лица из числа руководителей компании, руководителей дочерних организаций, входящих в холдинг, руководителей обособленных структурных подразделений, а также другие ЛПР, входящие в организационную структуру управления холдингом на более низких уровнях иерархии. К объектам управления относятся компания и входящие в ее состав структурные подразделения, организационные единицы, бизнес-процессы. В ходе исследования в качестве объекта управления будут рассмотрены процессы договорной деятельности. Поскольку и объект управления, и субъект управления используют в своей деятельности информационные технологии, СОУ неизбежно становится автоматизированной.

Стратегические цели формулируются на основе миссии компании, определяющей ее место и значимость на глобальном рынке продуктов и услуг. На основе анализа миссий различных нефтегазовых компаний, приведенного в [15], можно сделать вывод, что универсальная миссия нефтегазовой компании включает следующие аспекты:

− обеспечение полного производственного цикла от разведки месторождений и добычи углеводородов до их транспортировки потребителям;

− стремление к долгосрочному росту и увеличению прибыльности;

− использование новейших производственных и информационных технологий;

− обеспечение социально-экономического развития регионов присутствия, поддержание экологической безопасности и охрана окружающей среды.

Таким образом, основные цели нефтегазовой компании формулируются с учетом следующих аспектов или перспектив:

− формирование доходов компании для обеспечения роста прибыльности;

− взаимодействие с клиентами для закрепления и расширения рынков сбыта продукции;

− управление бизнес-процессами для повышения эффективности их выполнения;

− обучение сотрудников для обеспечения развития компании.

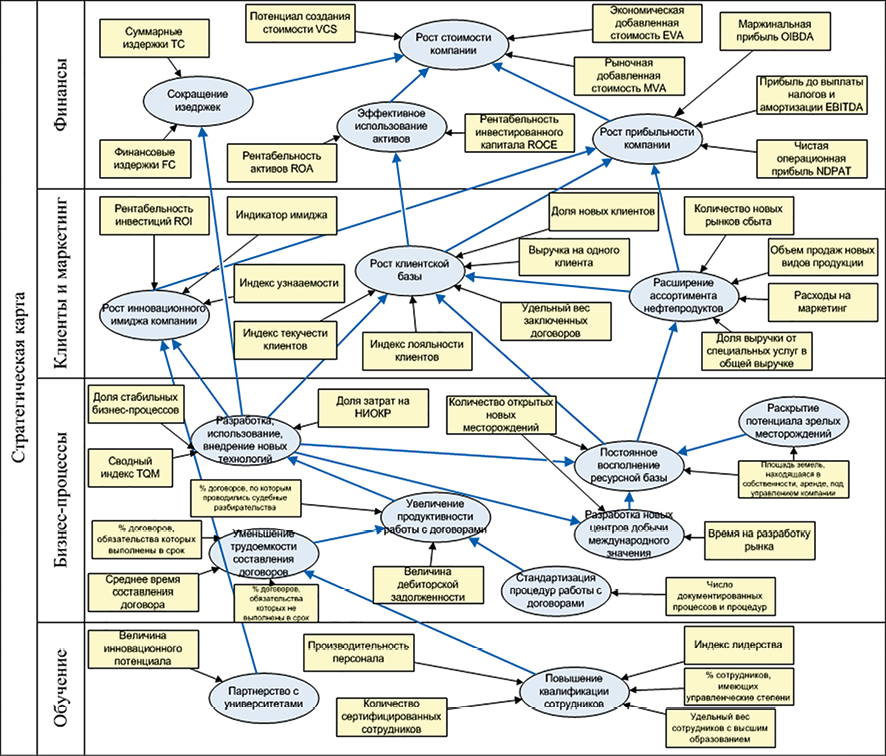

Взаимосвязь целей по всем перечисленным аспектам отображается на стратегической карте компании, которая разрабатывается на основе сбалансированной системы показателей [16] (рис. 2). Для холдинговых организационных структур разработка сбалансированной системы показателей представляет собой последовательную детализацию целей и связанных с ними показателей с уровня стратегического управления всей компанией до уровня отдельных предприятий, входящих в холдинг. Важно обеспечить сравнимость между собой показателей, имеющих одинаковую экономическую сущность, как для отдельных региональных сегментов, так и для типовых проектов, выполняющихся в различных компаниях, но входящих в структуру холдинга. Такой подход «обеспечивает прозрачность стратегических и тактических целей на всех уровнях управления, что позволяет улучшить взаимодействие в холдинге как по вертикали, так и по горизонтали» [17; 18]. Стратегическая карта предназначена для принятия решений на уровне руководителей компании, позволяет увидеть взаимосвязь целей и показателей их выполнения на достаточно длительную перспективу. В то же время значения отдельных показателей и достижение локальных целей зависят от деятельности конкретных исполнителей на нижних уровнях организационной структуры компании.

Иногда уточнение траектории движения к цели требует детализации этого процесса, и, как следствие, введения новых показателей достижения цели. Поэтому для отдельных предприятий холдинга и входящих в их состав структурных подразделений, являющихся центрами ответственности за выполнение приоритетных задач, разрабатываются собственные стратегические карты, в которых главной целью является одна из подцелей основной стратегической карты компании [18; 19].

Рис. 2. Стратегическая карта нефтегазовой компании Примечание: составлено автором по результатам исследований на основе источников [16; 19]

Моделирование процессов на основе стратегической карты на примере договорной деятельности

Для эффективного организационного управления компанией необходимо иметь актуальную модель бизнес-процессов на всех уровнях управления. Модель бизнес-процессов уровня стратегического управления позволяет проводить анализ «узких мест», выявить возможные риски, увидеть непроизводительные затраты из-за дублирования функций и пересечения зон ответственности организационных единиц. Основой построения модели бизнес-процессов уровня стратегического управления является классификация процессов на основные, обеспечивающие и управленческие [20; 21].

Нефтегазовые компании имеют характерные особенности, что обусловливает особенности организации основных бизнес-процессов. Производственный цикл нефтегазовой компании включает в себя 4 фазы [8]: разведка месторождений и добыча углеводородов, транспортировка сырья к месту переработки, переработка углеводородов, сбыт нефтепродуктов (включая транспортировку нефтепродуктов потребителям).

Как правило, крупные нефтегазовые холдинги интегрируют в себя все четыре фазы, то есть охватывают весь процесс от извлечения из недр сырых углеводородов до дистрибуции конечному потребителю продукции нефтепереработки. На рисунке 3 приведен фрагмент карты процессов типовой нефтегазовой компании, процессов, обеспечивающих выполнение основной деятельности, и процессов управления компанией.

Деятельность любой холдинговой структуры сопровождает большой объем договорных документов, в обработку которых вовлечены сотрудники различных структурных подразделений. При этом возникновение договорных отношений касается любых типов бизнес-процессов – основных, обеспечивающих и управляющих.

Рис. 3. Карта процессов нефтегазового холдинга Примечание: составлено автором по результатам исследований на основе источников [8; 21]

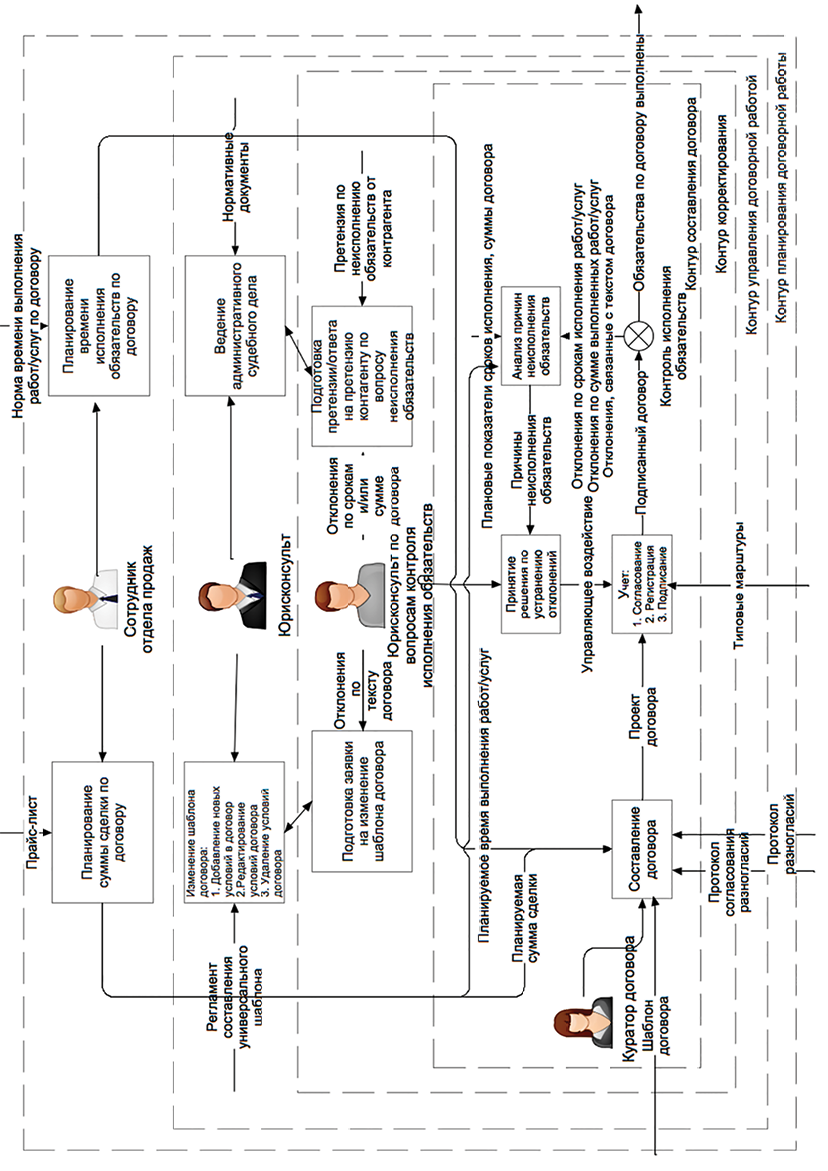

Заключение и сопровождение договоров осуществляется в процессах материально-технического снабжения и ремонта оборудования при взаимодействии с поставщиками необходимых компании товаров и услуг, в процессах сбыта при взаимодействии с потребителями нефтепродуктов, в процессах управления персоналом и многих других. Таким образом, договорная деятельность затрагивает практически все процессы, что обуславливает необходимость ее рассмотрения с позиций влияния на повышение эффективности управления компанией. Управление процессами договорной деятельности можно представить в виде схемы контуров управления (рис. 4), являющейся расширением схемы организационного управления, представленной на рисунке 1.

Объектом управления являются процессы договорной деятельности, выполняемые куратором договора совместно с сотрудником отдела продаж. Субъектами управления являются юрисконсульт по вопросам контроля исполнения обязательств, который реализует управляющие воздействия в соответствии с информацией, получаемой из автоматизированной СОУ (например, системы электронного документооборота, информационных систем ведения договоров и т.д.), а также юрисконсульт правового департамента, который реализует управляющие воздействия в случае наступления рисковых событий (судебные разбирательства), а также в случае необходимости разработки или корректировки шаблона договора. СОУ помогает перечисленным субъектам управления в случае отклонений курируемого им процесса от заданных значений показателей вырабатывать корректирующие управляющие воздействия.

Результатом функционирования объекта управления является проект договора в виде набора определенных параметров: условия договора, информация о контрагенте, тип договора. Ограничениями для выполнения договора являются планируемая сумма сделки и планируемое время выполнения обязательств по договору. Субъект управления в зависимости от текущей ситуации на объекте управления подает управляющие воздействия, к которым могут относиться заявка на изменение шаблона договора, претензии контрагента, ответы на претензии в случае неисполнения обязательств.

Рис. 4. Контур управления процессами договорной деятельности Примечание: составлено автором по результатам исследований

Элементы контура управления выполняют функции, присущие системе управления. Прежде всего, для постановки цели управления в каждом контуре необходим точный учет сведений о текущем состоянии объекта управления, которые отражаются в документах, сопровождающих процессы договорной деятельности. Результатом обработки учетной информации являются отчеты, описывающие состояние объекта управления в определенный момент времени. Далее отчетная информация подвергается анализу и контролю, цель которого – выявление отклонений выходных параметров объекта управления от запланированных. Качество анализа отчетной информации влияет на эффективность работы СОУ договорной деятельностью, одной из основных задач которой является контроль исполнения обязательств всеми участниками договорных отношений. При выявлении отклонения фактических выходных параметров объекта управления от запланированных показателей, например в случае нарушений исполнительской дисциплины при работе с договорными документами, возникает необходимость в выработке корректирующего управляющего воздействия. Отклонение может произойти по различным причинам: форс-мажорные обстоятельства, отсутствие или неточное описание в тексте договора его существенных параметров, наличие дебиторской задолженности, срыв сроков исполнения договора.

После установления и анализа причин отклонения субъект управления принимает решение, например о разработке нового шаблона договора, открытии административного судебного дела по вопросам неисполнения обязательств, которое транслируется им объекту управления в качестве управляющего воздействия и может привести к изменению модели выполнения бизнес-процесса.

Подход к построению системы организационного управления договорной деятельностью на основе стратегической карты компании

Функционирование объекта управления, взаимодействие с системой управления и влияние внешней среды генерирует соответствующую информацию, с помощью которой осуществляется «координация деятельности отдельных элементов контура управления в направлении адаптации их к изменениям внешней среды и внутренним воздействиям с целью обеспечения согласованного и целенаправленного развития и функционирования всей системы» [22]. Появление новых методов сбора, обработки и представления информации, развитие информационных технологий, в том числе систем искусственного интеллекта, когнитивных технологий, средств коллективного взаимодействия при принятии решений, оказывает существенное влияние на структуру системы организационного управления и принципы ее функционирования [23; 24].

Взаимосвязь стратегической карты с организационной структурой и бизнес-процессами компании

|

Показатель |

Стратегическая цель, достижение которой оценивается показателем |

Документ, содержащий показатель |

Бизнес-процесс, в рамках которого достигается значение показателя |

Организационная единица, выполняющая процесс |

|

Удельный вес заключенных договоров |

Рост клиентской базы |

Маркетинговый отчет |

Работа с контрагентами |

Маркетинговый отдел, договорной отдел |

|

% договоров, по которым проводились судебные разбирательства |

Увеличение продуктивности работы с договорами |

Реестр договоров |

Ведение договора |

Юрисконсульт по вопросам контроля исполнения обязательств |

|

% договоров, обязательства по которым выполнены в срок |

Увеличение продуктивности работы с договорами |

Реестр договоров |

Ведение договора |

Юрисконсульт по вопросам контроля исполнения обязательств |

|

Среднее время составления договора |

Уменьшение трудоемкости составления договора |

Статистический отчет |

Составление договора |

Куратор договора |

|

Среднее время заключения договора |

Увеличение продуктивности работы с договорами |

Статистический отчет |

Заключение договора |

Куратор договора, отдел документационного обеспечения управления |

Примечание: составлено автором на основе стратегической карты типового нефтегазового предприятия (рис. 2) из данных, полученных в ходе исследования.

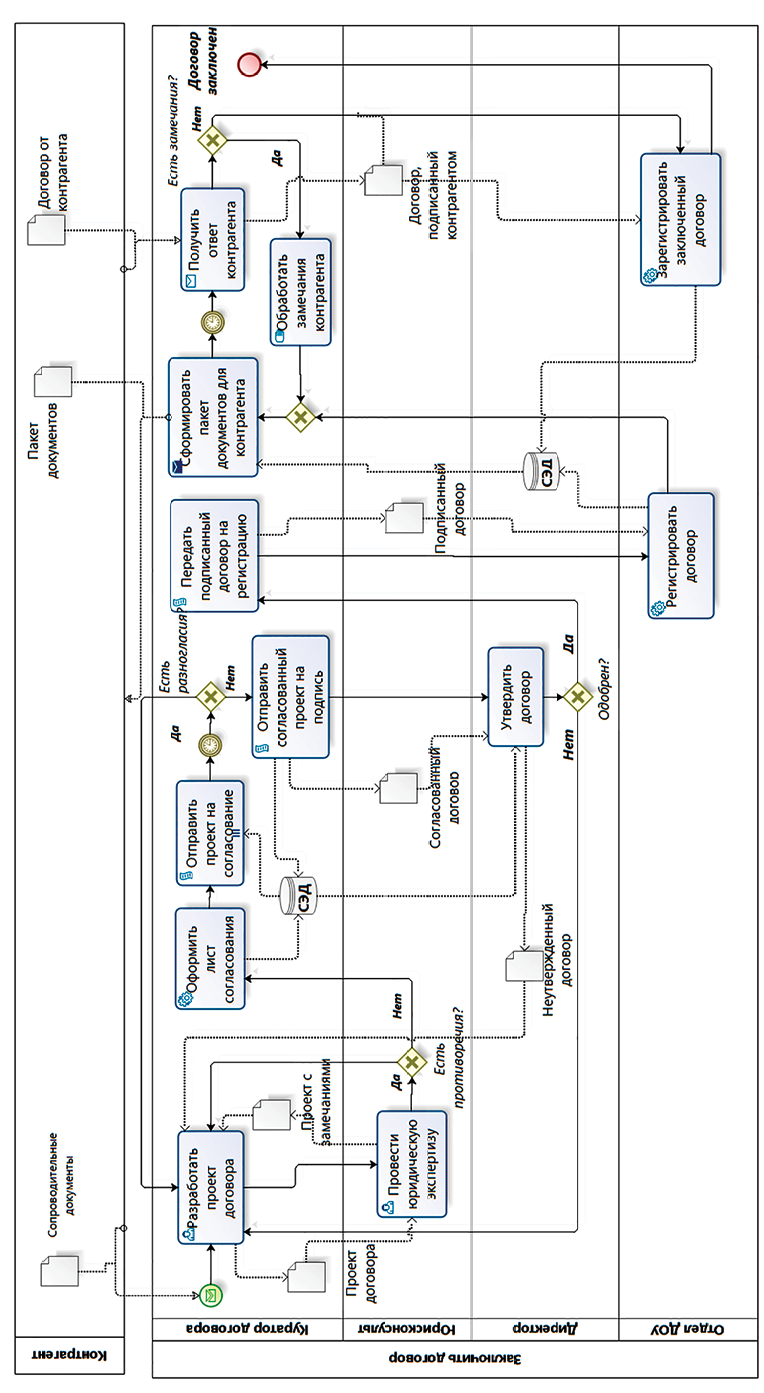

Рис. 5. Фрагмент модели договорной деятельности Примечание: составлено автором в ходе исследований

Сопоставление стратегической карты с картой процессов и организационной структурой управления позволяет определить достижение стратегических целей через совокупность ключевых показателей, соответствующих той или иной цели. Цели достигаются благодаря деятельности организационных единиц, выполняющих бизнес-процессы в соответствии с регламентами, закрепленными в документах компании (таблица).

В условиях быстро меняющейся внешней среды для оперативного внесения изменения в бизнес-процессы компании целесообразно внедрять системы управления бизнес-процессами, позволяющие гибко настраивать модели бизнес-процессов [6]. Для отслеживания достижения запланированных значений показателей сотрудником необходимо связать показатель с определенной задачей бизнес-процесса. Таким образом, можно своевременно обнаруживать потенциальные отклонения от заданного хода процесса и принимать соответствующие управленческие решения, используя обратную связь объекта управления с управляющей системой. Кроме того, на основе анализа выполнения показателей бизнес-процесса в случае выявления повторяющихся причин возникновения отклонений разрабатываются меры по предотвращению подобных ситуаций. Например, при оформлении договора на основе утвержденного шаблона процедура его согласования идет быстро с числом согласующих лиц не более 3-5 человек. Но если условия договора не учитываются в существующих стандартизированных шаблонах, текст договора требует серьезной доработки, что приводит к увеличению числа согласующих лиц в несколько раз и нескольким циклам согласования. В результате значительные временные издержки и трудозатраты существенно повышают стоимость процесса заключения договоров, а иногда приводят к отказу от сделки со стороны контрагента. Поэтому разработка гибко настраиваемых шаблонов договоров, позволяющих учитывать максимум возможных нюансов при заключении контрактов, дает возможность существенно ускорить процесс составления и заключения договоров без потери качества создаваемых документов.

Модель процесса заключения договора, являющегося основой договорной деятельности, демонстрирует взаимодействие ее основных участников и используемые технологии (рис. 5), в том числе применение системы электронного документооборота с разработанными юридической службой компании шаблонами договоров. Специалисты, участвующие в договорной деятельности со стороны различных структурных подразделений, смогут составлять юридически грамотные документы с учетом условий конкретных сделок. Полученные таким образом тексты договоров не требуют длительного согласования в правовой службе компании, так как полностью соответствуют разработанным и выверенными ими шаблонам.

Процесс заключения и ведения договоров с применением системы управления бизнес-процессами и системы электронного документооборота (СЭД) был рассмотрен на примере деятельности учебно-научного центра крупного нефтесервисного предприятия, послужившего одной из баз исследования в ходе выполнения научных проектов по грантам РФФИ № 19-08-00937 [6], РФФИ № 18-00-00238 [7]. В работах [6; 7] приведены результаты имитационного моделирования бизнес-процессов указанного предприятия, доказывающие эффективность предложенных решений по автоматизации процессов управления документами, поддерживающими договорную деятельность по организации производственного обучения персонала. Внедрение информационных технологий, в том числе системы управления бизнес-процессами с элементами RPA (Robotic Process Automation) – технологии роботизированной автоматизации процессов, позволяющей автоматизировать рутинные и повторяющиеся задачи с помощью «программных роботов», сократило время выполнения бизнес-процесса на 28% [7, c. 101]. Схожесть моделей бизнес-процесса заключения договоров, рассмотренного в данной работе, и бизнес-процесса обработки заявок на производственное обучение [7, с. 95] с точки зрения организации управления ими позволяет предположить, что автоматизация процессов договорной деятельности с применением предлагаемой системы организационного управления позволит получить не меньший эффект после ее внедрения. Проведенное с использованием BPMN-технологии имитационное моделирование процесса заключения договора показало, что сокращение времени выполнения процесса примерно на 30% связано со снижением количества возвратов проекта договора на доработку из-за наличия шаблонов документов и возможности ЛПР, например куратора договора, отслеживать данный процесс, вовремя обнаруживая возникающие отклонения.

Несомненно, необходимо учитывать существующие риски внедрения информационных систем, обеспечивающих управление бизнес-процессами на всех уровнях иерархической организационной структуры, к основным из которых относятся сложность в оценке затрат и длительности внедрения СОУ, сложность в оценке ее эффективности, сложность освоения программных продуктов пользователями. Тем не менее предлагаемая СОУ, как правило, не связана с дополнительными затратами на ИТ-инфраструктуру и дополнительным обучением пользователей, так как ее компоненты уже используются на предприятии в качестве программных средств, поддерживающих бизнес-процессы договорной деятельности. Следовательно, требуется разработка организационно-методического обеспечения для их комплексного использования в системе организационного управления, что не требует существенных финансовых вложений.

Таким образом, система организационного управления договорной деятельностью будет представлять собой совокупность методов и средств, в том числе информационных технологий, поддерживающих выполнение бизнес-процессов. Связующим звеном и элементом обратной связи в случае необходимости корректирующих управляющих воздействий на объект управления служит сбалансированная система показателей, распределенная по организационным единицам в соответствии с выполняемыми действиями в бизнес-процессах.

Заключение

Разработка стратегии компании на основе комплексного изучения и анализа показателей ее деятельности – важное условие эффективного функционирования и развития производственно-экономической системы в долгосрочной перспективе. Использование системы организационного управления на основе комплекса современных методов управления и средств информационных технологий позволяет повысить управляемость производственно-экономической системой любой сферы деятельности, снизить влияние негативных факторов внешней среды и скорректировать внутренние процессы с наименьшими потерями. При этом применение информационных технологий не должно ограничиваться внедрением информационных систем, обеспечивающих сопровождение отдельных сфер деятельности. Важно обеспечить автоматизированную поддержку организационного управления компанией на всех уровнях – от момента разработки миссии и стратегии компании до принятия оперативных решений сотрудниками на рабочих местах.

Взаимосвязь и прослеживаемость ключевых показателей деятельности от руководства компании до рядовых сотрудников позволяет своевременно прогнозировать и устранять возможные отклонения, принимать решения по корректировке завышенных или заниженных показателей, оптимизировать модели бизнес-процессов с точки зрения удобства и скорости их выполнения и проводить их реинжиниринг. Для процессов договорной деятельности, в частности, такое решение позволит обеспечить прозрачность процессов договорной деятельности за счет доступа сотрудников к информации, регламентированного в соответствии с их полномочиями и компетенциями; уменьшить долю выполнения рутинной работы и количество ошибок, связанных со сбором и внесением данных по текущему состоянию договоров для последующего учета; повысить скорость составления проектов договоров и внутреннего согласования в компании за счет разработки шаблонов, учитывающих различные аспекты конкретной деятельности; обеспечить автоматизированный контроль исполнения обязательств по заключенным договорам; руководителям промежуточных звеньев организационной структуры компании оперативно составлять сводные отчеты по деятельности подчиненных объектов управления по запросу вышестоящих руководителей и руководителей смежных структурных подразделений; обеспечить персональную ответственность за достижение значений запланированных показателей по процессам договорной деятельности.

Предлагаемые решения по созданию системы организационного управления, сочетающей принципы стратегического управления на основе сбалансированной системы показателей с информационными технологиями моделирования и сопровождения бизнес-процессов, позволяют определять текущее положение компании на основе информации о ведении договорной деятельности, получать аналитическую информацию за различные периоды времени с целью принятия стратегических, тактических и оперативных управленческих решений.