Введение

На заводах чёрной металлургии и горно-обогатительных комбинатах наибольшее распространение получили следующие виды топлива: кокс, каменные и бурые угли, природный, доменный и коксовый газы [1; 2]. В связи с выработкой газовых и нефтяных месторождений может вновь возрасти роль генераторных газов [3]. При процессе горения возможны колебания параметров подаваемого в зону горения топлива, что приводит к изменению калориметрической температуры горения и изменениям в технологическом процессе работы плавильной печи [4]. В зависимости от химического состава руды, загружаемой в доменные или агломерационные печи, может потребоваться изменение состава рабочего топлива [5; 6]. Такая необходимость возникает, например, при определении состава горючей массы кокса для расчёта шихты доменной плавки [7]. Состав сухого газообразного топлива на рабочее пересчитывают с использованием коэффициента пересчёта, а также процент водяных паров по объёму в топливе [8].

Цель исследования – разработка численных методов определения калориметрической температуры горения газообразного, твёрдого или жидкого топлива в условиях доменной плавки.

Материалы и методы исследования

На предприятиях черной металлургии и агломерационных фабриках преимущественно используется полное сжигание топлива в зоне горения. При полном сжигании топлива в продуктах горения присутствуют только высшие окислы и простые газы СО2, Н2О, SO3, N2, O2 [9]. Расчёты полного горения топлива ведутся в соответствии с химическими реакциями полного горения компонентов топлива. Эти расчёты не отражают динамику процесса горения и проводятся на основе простых уравнений теплового и материального баланса. Целесообразно определять теплоту сгорания топлива при условии, когда продукты горения находятся в газообразном состоянии, то есть температура их больше 100 °С, так как это соответствует условиям удаления дыма из печи. Теплота сгорания топлива, определённая для таких условий, называется низшей –  . Так как состав твёрдого, жидкого и газообразного топлива определён различным способом, то формулы для определения

. Так как состав твёрдого, жидкого и газообразного топлива определён различным способом, то формулы для определения  также различаются.

также различаются.

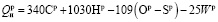

Для твердого и жидкого топлива (табл. 1) чаще всего употребляется формула:

кДж/кг,

кДж/кг,

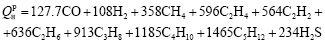

для газообразного (табл. 2) используют формулу:

кДж/м3.

кДж/м3.

Таблица 1

Элементарный состав некоторых видов твёрдого и жидкого топлива [10]

|

Топливо |

Ср |

Нр |

Ор |

Nр |

Sр |

Aр |

Wр |

|

Торф |

30.36 |

3.31 |

19.87 |

1.49 |

0.17 |

4.8 |

40 |

|

Бурый уголь |

32.7 |

2.44 |

11.71 |

0.46 |

1.45 |

16.24 |

35 |

|

Кокс |

85.51 |

0.69 |

0.13 |

0.17 |

0.7 |

9.6 |

3.2 |

|

Мазут |

83.76 |

10.22 |

0.48 |

0.47 |

0.57 |

0.5 |

4.0 |

|

Бензин |

85.0 |

14.9 |

0.05 |

- |

0.05 |

- |

- |

|

Керосин |

86.0 |

13.7 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

- |

- |

|

Соляровое масло |

86.5 |

12.8 |

0.15 |

0.15 |

0.4 |

- |

- |

|

Смола перегонная |

85.72 |

5.79 |

3.68 |

3.58 |

0.78 |

0.15 |

0.3 |

Таблица 2

Состав некоторых видов газообразного топлива [10]

|

Вид топлива |

Составляющая газообразного топлива |

||||||||||

|

H2 |

CO |

CH4 |

C2H4 |

C2H6 |

C3H8 |

C4H10 |

C5H12 |

CO2 |

N2 |

fв |

|

|

Природный газ |

- |

- |

93.21 |

- |

4.11 |

0.8 |

0.23 |

0.36 |

- |

1.29 |

- |

|

Коксовальный газ |

55 |

6 |

27 |

1.5 |

0.8 |

0.6 |

- |

- |

- |

9 |

35 |

|

Доменный газ |

2.1 |

29 |

0.5 |

0.4 |

- |

- |

- |

- |

10 |

58 |

30 |

|

Попутный газ нефтяных месторождений |

- |

- |

43 |

- |

14.8 |

15.6 |

7.8 |

3.3 |

2.8 |

12.7 |

- |

Теоретическим расходом воздуха  называют минимальное количество воздуха, требующееся для полного сгорания единицы (массы или объёма) топлива. Для расчёта

называют минимальное количество воздуха, требующееся для полного сгорания единицы (массы или объёма) топлива. Для расчёта  необходимо определить минимальный объём кислорода для полного сжигания единицы топлива –

необходимо определить минимальный объём кислорода для полного сжигания единицы топлива –  , так как азот не принимает участия в горении [11; 12]. Объём

, так как азот не принимает участия в горении [11; 12]. Объём  определяют в соответствии со стехиометрическими коэффициентами в реакциях полного горения по формулам:

определяют в соответствии со стехиометрическими коэффициентами в реакциях полного горения по формулам:

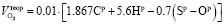

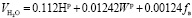

а) для твёрдого и жидкого топлива

,

,  кг топлива;

кг топлива;

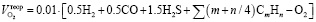

б) для газообразного топлива

,

,  м3 топлива.

м3 топлива.

Если обозначить объёмную долю кислорода в воздухе, идущем на горение –  , то теоретически необходимое количество воздуха определяется по формуле

, то теоретически необходимое количество воздуха определяется по формуле  . Действительный расход воздуха

. Действительный расход воздуха  – это количество воздуха, в действительности подающееся на горение топлива, оно может быть меньше и больше теоретически необходимого [13; 14]. Для характеристики полноты горения введено понятие коэффициента расхода воздуха

– это количество воздуха, в действительности подающееся на горение топлива, оно может быть меньше и больше теоретически необходимого [13; 14]. Для характеристики полноты горения введено понятие коэффициента расхода воздуха  . Понятно, что если n ≥ 1, то горение полное, если n < 1, то горение не полное. При полном горении топлива рекомендуются следующие значения расхода воздуха:

. Понятно, что если n ≥ 1, то горение полное, если n < 1, то горение не полное. При полном горении топлива рекомендуются следующие значения расхода воздуха:

- для газообразного топлива

;

;

- для жидкого топлива

;

;

- для твёрдого топлива при факельном горении

.

.

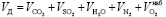

Так как составляющие продуктов горения известны, то определение объёма продуктов полного горения дыма сводится к определению объёмов отдельных составляющих  ,

,  ,

,  ,

,  ,

,  в соответствии с реакциями горения и к суммированию их для получения объёма дыма VД. Состав дыма в % по объёму находится обычным способом, а расчёт VД для твёрдых и жидких топлив производится по формулам:

в соответствии с реакциями горения и к суммированию их для получения объёма дыма VД. Состав дыма в % по объёму находится обычным способом, а расчёт VД для твёрдых и жидких топлив производится по формулам:

кг топлива,

кг топлива,

кг топлива,

кг топлива,

кг топлива,

кг топлива,

кг топлива,

кг топлива,

кг топлива,

кг топлива,

м3 дыма / кг топлива.

м3 дыма / кг топлива.

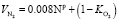

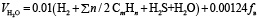

Для газообразного топлива:

,

,  м3 топлива,

м3 топлива,

,

,  м3 топлива,

м3 топлива,

кг топлива,

кг топлива,

кг топлива.

кг топлива.

Результаты исследования и их обсуждение

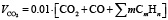

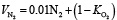

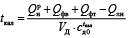

Калориметрическая температура горения tкал – это температура, которую имели бы продукты горения, если бы всё тепло, внесённое в очаг горения и выделившееся при горении, пошло бы на их нагревание. tкал определяется по формуле:

, (1)

, (1)

полученной из уравнения теплового баланса, где  – тепло, внесённое в очаг горения нагретым воздухом, кДж/м3,

– тепло, внесённое в очаг горения нагретым воздухом, кДж/м3,  – тепло, внесённое в очаг горения нагретым топливом, кДж/м3, Qхн – теплота химического недожога топлива,

– тепло, внесённое в очаг горения нагретым топливом, кДж/м3, Qхн – теплота химического недожога топлива,  ,

,  ,

,  – удельные, средние теплоёмкости воздуха, топлива и дыма.

– удельные, средние теплоёмкости воздуха, топлива и дыма.

Если ввести некоторые стандартные условия при расчёте калориметрической температуры горения, то получается удобное понятие для сравнения различных видов топлива между собой – стандартная калориметрическая температура горения  , называемая также иногда жаропроизводительностью [15; 16]. Стандартные условия следующие:

, называемая также иногда жаропроизводительностью [15; 16]. Стандартные условия следующие:

1) подогрев топлива и воздуха отсутствует – tг = tв = 0ºС;

2) химический недожог отсутствует – Qхн = 0;

3) сгорание топлива идёт с коэффициентом избытка воздуха n = 1;

4) горение идёт при стандартных внешних условиях: атмосферное давление – 760 мм рт. ст., температура окружающей среды 0°С. При этих условиях

. (2)

. (2)

Прямое определение tкал по формулам (1), (2) невозможно, так как  зависит от tкал, которая неизвестна, поэтому в расчётной практике используют три способа определения калориметрической температуры горения: 1) метод итераций; 2) интерполяционный способ; 3) с использованием i-t диаграммы (или её компьютеризированного аналога) для дыма расчётного состава.

зависит от tкал, которая неизвестна, поэтому в расчётной практике используют три способа определения калориметрической температуры горения: 1) метод итераций; 2) интерполяционный способ; 3) с использованием i-t диаграммы (или её компьютеризированного аналога) для дыма расчётного состава.

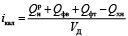

Метод итераций или последовательных приближений состоит в том, что в первом приближении произвольно задаются некоторым значением калориметрической температуры –  определяют

определяют  , а затем по формуле (1) или (2) определяют значение калориметрической температуры во втором приближении –

, а затем по формуле (1) или (2) определяют значение калориметрической температуры во втором приближении –  . Затем находят разность

. Затем находят разность  и сравнивают её с некоторым наперёд заданным значением этой разности – δ °С, которая характеризует точность расчёта. Если Δ > δ, то делают следующий шаг, если Δ < δ, то считают, что

и сравнивают её с некоторым наперёд заданным значением этой разности – δ °С, которая характеризует точность расчёта. Если Δ > δ, то делают следующий шаг, если Δ < δ, то считают, что  . В общем случае

. В общем случае  , если

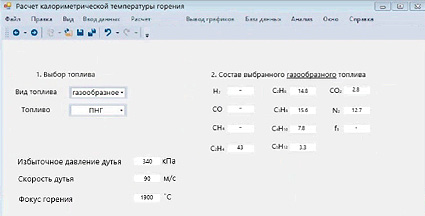

, если  . Метод удобен при программной реализации на компьютере. На рисунке 1 представлена форма ввода типа топлива и его химического состава для расчета калориметрической температуры и низшей теплоты сгорания и параметров металлургической печи. Интерфейс позволяет выбрать вид и топливо с автоматическим заполнением формы химического состава.

. Метод удобен при программной реализации на компьютере. На рисунке 1 представлена форма ввода типа топлива и его химического состава для расчета калориметрической температуры и низшей теплоты сгорания и параметров металлургической печи. Интерфейс позволяет выбрать вид и топливо с автоматическим заполнением формы химического состава.

В методе интерполяции калориметрическую температуру горения определяют по калориметрическому теплосодержанию:

.

.

Для этого задаются некоторым значением температура дыма tд1, рассчитывают соответствующее ей удельное теплосодержание i1, сравнивают i1 и iкал. Пусть iкал > i1, тогда выбираем значение tд2, такое, чтобы tкал < i2 , и определяем tкал по интерполяционной формуле:

.

.

Рис. 1. Форма ввода параметров топлива Источник: составлено авторами

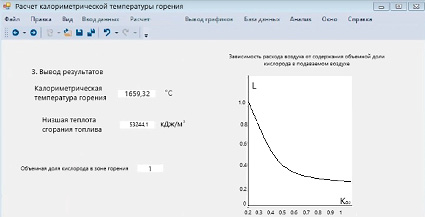

Рис. 2. Графическое представление результатов расчёта Источник: составлено авторами

При графическом способе определения tкал следует иметь диаграмму зависимости удельного теплосодержания дыма расчетного состава от температуры и по известному удельному калориметрическому теплосодержанию определять tкал.

Графические способы определения результатов процесса горения базируются на формулах, приведенных выше. Форма представления графиков может быть различной, обычно чем больше требование к полноте расчёта, тем сложнее получаются графики зависимостей, а точность определения снижается.

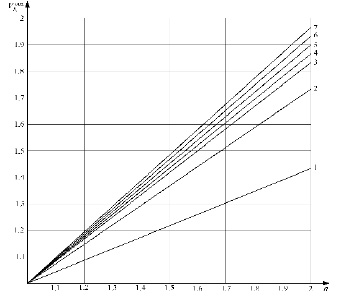

Авторами разработан комплекс программ для компьютеризированного расчёта полного горения разнообразного топлива и построения графика зависимости расхода воздуха, с использованием предложенного метода итераций (рис. 2). Результаты вычислительных экспериментов по расчёту  и

и  приведены на рисунках 3, 4.

приведены на рисунках 3, 4.

Рис. 3. Зависимость безразмерного удельного выхода дыма от коэффициента расхода воздуха при  для некоторых промышленных видов топлива: 1 – доменный газ; 2 – КДС 10МДж/м3; 3 – бурый уголь; 4 – коксовый газ; 5 – природный газ; 6 – смесь 75% природного газа, 25% мазут; 7 – мазут. Значения

для некоторых промышленных видов топлива: 1 – доменный газ; 2 – КДС 10МДж/м3; 3 – бурый уголь; 4 – коксовый газ; 5 – природный газ; 6 – смесь 75% природного газа, 25% мазут; 7 – мазут. Значения  м3 дыма/м3 (кг) топлива: 1 – 1.57; 2 – 3.11; 3 – 3.87; 4 – 4.95; 5 – 11.71; 6 – 14.01; 7 – 10.8 Источник: составлено авторами

м3 дыма/м3 (кг) топлива: 1 – 1.57; 2 – 3.11; 3 – 3.87; 4 – 4.95; 5 – 11.71; 6 – 14.01; 7 – 10.8 Источник: составлено авторами

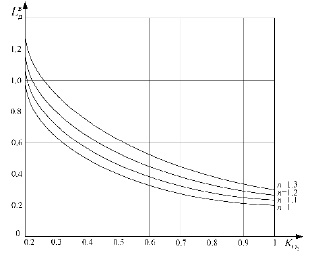

Рис. 4. Зависимость относительного действительного расхода воздуха от объёмной доли кислорода в воздухе Источник: составлено авторами

Заключение

Результатом исследования стала программа для упрощения и автоматизации расчетов зависимости безразмерного выхода дыма от коэффициента расхода воздуха для обеспечения полноты сгорания топлива. Наличие встроенной базы данных, содержащих химический состав различных типов топлива, сокращает время процесса ввода данных в программу. Определено, что лучшие показатели теплоты сгорания и пониженного удельного выхода дыма были у попутного нефтяного газа. Его использование в доменных печах помогает избежать потери ценного ресурса в процессе нефтедобычи. В исследовании было проведено сравнение методов итерации и интерполяции для точного определения калориметрической температуры горения. Для программной реализации наиболее точным является метод итерации, так как он имеет превосходство по скорости расчёта по сравнению с другими численными методами и более удобен в реализации на практике.

Выводы

На основании проведённого исследования можно сделать выводы:

• установлено минимальное необходимое количество воздуха для полного сгорания единицы топлива;

• проведено сравнительное исследование численных методов определения калориметрической температуры горения, что позволило выбрать наиболее эффективный и точный способ расчёта;

• научно обоснована эффективность применения попутного нефтяного газа в доменных печах предприятий чёрной металлургии.

Финансирование

Библиографическая ссылка

Воробьев М.С., Орехов В.А., Бобков В.И., Быков А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИТЕРАЦИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОЛНОГО ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА В ДОМЕННЫХ ПЕЧАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 5. С. 41-47;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40388 (дата обращения: 03.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/snt.40388