Введение

Современная действительность породила «человека цифрового», который поставлен в ситуацию бессознательного, почти уже естественного для него погружения в цифро-сетевое пространство, влияющего на сознание и интеграционное мировосприятие личности. В данном контексте проблема междисциплинарности, обеспечения взаимодействия между вузовскими курсами становится приоритетной задачей и важным инструментом для обеспечения продуктивности образовательного процесса. На практике сегодня междисциплинарное мышление – востребованный навык, ориентированный на новое понимание реалий, неординарное решение поставленных задач. Такая интеллектуальная деятельность позволяет принимать и реализовывать инновационные решения в учебе, науке и профессиональной деятельности. Наблюдаемая ситуация, связанная с междисциплинарностью, объяснима. К концу XX – началу XXI в. гуманитарное знание изменило направление своего развития, устремилось к систематизации, классификации и объективности, что сформировало новый мировоззренческий и научный контекст для изучения его объектов на уровне междисциплинарности. Один из итогов – появление такого междисциплинарного направления, как «Цифровые гуманитарные науки» (Digital Humanities, DH). Однако сложный вопрос о том, смогут ли гуманитарные науки использовать методологию, схожую с естественной или технической областями, и может ли синтез гуманитаристики с техническими возможностями научного знания привести к новым значимым результатам [1], с одной стороны, остается открытым, а с другой, согласимся с О.А. Лихаревой и Д.Ю. Плетневой, рассматривающим цифровое литературоведение, компьютерную лингвистику, цифровую историю, цифровую этнографию, цифровое искусствоведение и музыковедение как дисциплины нового современного знания [2]. Цифровые технологии трансформировали траекторию развития современного филологического образования. Ежедневно происходит столкновение с инновациями, которые уже приобрели статус «традиционности» и «повседневности». Демонстрация и презентация, доступ к цифровым источникам информации, легкость создания и распространения текстов, формирование жанровых корпусов и электронных инструментов для гуманитарных исследований с применением методов интертекстуального анализа текста или функционирование корпусной лингвистики – яркий тому пример.

Цель исследования – рассмотреть процесс интеграции цифровых возможностей в преподавание филологических дисциплин как важной междисциплинарной проблемы современного педагогического вуза.

Материалы и методы исследования

В ходе интерпретации понятия «междисциплинарность», обосновании значимости ее реализации в процессе обучения будущих учителей-филологов, формировании у них цифровых компетенций при изучении историко-литературных дисциплин были использованы следующие методы:

– теоретический для изучения, анализа научных и методических источников по теме исследования, содержания ФГОС ВО, учебных планов и программ дисциплин;

– эмпирический, позволивший продемонстрировать имеющийся опыт преподавания историко-литературных дисциплин с использованием цифровых технологий.

Материалом для исследования послужили результаты, полученные в рамках грантов на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева») по темам «Междисциплинарное обучение в системе профессиональной подготовки студентов-филологов» (2024) и «Междисциплинарность как базовая стратегия современного филологического образования в педагогическом вузе» (2025), а также собственного педагогического опыта на филологическом факультете МГПУ им. М.Е. Евсевьева.

Результаты исследования и их обсуждение

В науке представлено многообразие определений понятия «междисциплинарность». Так, одни ученые традиционно интерпретируют ее как систему интеграции отдельных областей знаний [3], другие – как синтез двух или более научных дисциплин [4], объединение дисциплинарных данных, методов, инструментов, концепций для формирования целостного взгляда или общего понимания сложной проблемы и путей ее решения [5]. В.Н. Максимова трактует междисциплинарность в контексте осознанных отношений между элементами структуры различных учебных курсов [6, с. 92], а М.Б. Баликаева и Е.А. Прудченко – как взаимообусловленную систему знаний и методов из различных дисциплин, интегрированных для поиска решения сложной профессиональной задачи [7]. Для С.П. Поздневой междисциплинарность представляется неким миграционным процессом одной области знания в другую [8], основой для понимания того, как непохожие явления для получения результата могут эффективно влиять друг на друга [9] и т.д. Интерес представляет и коллективная монография «Цифровые гуманитарные исследования» (2023), которая имеет практико-ориентированную направленность. В ней описаны цифровые подходы, позволяющие решать исследовательские задачи в гуманитаристике – от создания базы данных и сетевого анализа к конструированию виртуальной реальности [10, с. 158].

Реализация междисциплинарности в российском образовательном пространстве, ее методологическое и практическое обоснование находится в фокусе внимания и государства, в частности Министерства просвещения РФ и Министерства науки РФ, научно-исследовательских институтов, разрабатывающих методическую базу для внедрения междисциплинарности на разных этапах образовательной деятельности (например, «Рекомендации педагогическим работникам по реализации междисциплинарного (межпредметного) содержания общего образования» (2023)), что ориентировано на построение траектории развития образования в соответствии с идеями целостности [11]. Автор статьи интерпретирует междисциплинарность в образовании как содержательное взаимодополнение разных учебных дисциплин посредством использования в процессе преподавания эффективных инновационных технологий и форм передачи знаний [12].

Филологическое образование в силу своей специфики обладает большими междисциплинарными возможностями интегрировать литературу и историю, литературу и русский язык, литературу и философию, литературу и психологию и др. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 125. Ред. с изм. № 1456 от 26.11.2020) является тому подтверждением и указывает на формирование у студентов-филологов таких компетенций, как УК-5, УК-9, ОПК-6, ОПК-9 и др., что соответствует вызовам междисциплинарного мира [13]. Возможности формирования у студентов-филологов цифровых компетенций в рамках настоящей статьи будут рассмотрены ниже.

В области филологического образования цифровая образовательная среда имеет некоторую специфику, риски реализации. Это связано с тем, что литература всегда была тем видом искусства, который отличается своим субъективизмом, учит познавать мир, в центре ее внимание всегда стояло СЛОВО и работа с ним. Книга как культурная форма сегодня не исчезает, а скорее приспосабливается к миру «цифры». В связи с этим в литературном образовании можно выделить два содержательно-методических направления, находящихся в состоянии конкуренции. Первый – традиционно сложившийся формат, основанный на аксиологической траектории обучения, второй – рационально-ориентированный только на результат. Перед учителем-словесником стоит трудная задача – объединить два формата и обеспечить условия для использования цифрового контента, доминирования его стимулирующей функции, способствующей развитию интереса к жизни и творчеству писателя и умению интерпретировать художественный текст.

Чем активно пользуются сегодня студенты-филологи, какие цифровые инструменты находятся в поле их деятельности? Ответ на этот вопрос был получен в ходе опроса студентов 1–5-х курсов филологического факультета МГПУ им. М.Е. Евсевьева: 1) электронно-библиотечные системы (ЭБС): «Юрайт», «Лань», коллекция издательства «Просвещение»; 2) онлайн-сервисы: Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/, Национальный корпус русского языка https://ruscorpora.ru/, сетевой проект «Полка» https://polka.academy/, Пушкинский дом http://lib.pushkinskijdom.ru/, Русская Виртуальная Библиотека https://rvb.ru/, Труды по языкознанию и литературоведению philology.ru, Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/, Научная электронная библиотека ELIBRARY https://www.elibrary.ru/defaultx.asp; 3) справочные интернет-ресурсы: справочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех» https://gramota.ru/, словари и энциклопедии на «Академике» https://dic.academic.ru/; 4) мобильные приложения: «НЭБ Свет» https://svetapp.rusneb.ru/, «Живые страницы» https://www.samsung.com/ru/inrussia/live_pages/; 5) программное обеспечение: VideoScribe https://www.videoscribe.co/, ThingLink или Microsoft PowerPoint, Voyant Tools https://voyant-tools.org/ и др.; 6) искусственный интеллект: нейросеть GPT – «Яндекс GPT» или GIGA Chat, DeepSeek, Grok, Qwen и др.

Таким образом, данные опроса доказывают, что сегодня цифровые технологии активны, в том числе в филологическом образовании, что позволяет продуктивно использовать их в аудиторной, дистанционной и самостоятельной работе обучающихся. Цифровой инструментарий в студенческой аудитории инновационно меняет процесс обучения, влияет на погружение в профессионально-ориентированную среду, помогает обучающимся применять теоретические знания на практике, приближенной к будущей профессиональной ситуации.

Продемонстрируем использование цифровых технологий на примере изучения дисциплины «История русской литературы XVIII века» на филологическом факультете педагогического вуза. Русская литература XVIII в. – уникальное явление, сложное по своей структуре и динамичное в своем развитии; это эпоха знаковых для русской культуры имен, время создания вершинных произведений русского классицизма, сентиментализма, предромантизма, начало мирового признания русской словесности. Поэтому дисциплина требует детального анализа социокультурного фона эпохи, внимания к художественным и культурным сходствам, различиям и параллелям. Изучение художественного материала трудоемко для студентов, что объясняется рядом причин. Во-первых, литература XVIII в. не всегда понятна и интересна современному читателю; во-вторых, методика изучения русской словесности XVIII в. в науке монографически не представлена, исключение составляют отдельные материалы, посвященные изучению конкретных творческих личностей. Популярным среди вузовских преподавателей остается учебное пособие С.Н. Травникова и Л.А. Ольшевской «История русской литературы XVIII века. Практикум» (2004) [14], которое дает возможность содержательно и технологически планировать дисциплину, дополнять предлагаемым материалом собственные разработки по курсу. При этом преподавателю необходимо решить ряд вопросов, чтобы сделать изучение обозначенной дисциплины эффективным для освоения значительного объема теоретического историко-литературного и художественного материала. В первую очередь расширить содержание лекций, используя культурологический подход к работе с литературным текстом; во-вторых, интегрировать традиционный формат обучения с инновационными формами работы, которые могут быть полезны в дальнейшей профессиональной деятельности учителя-словесника [15]. Последняя задача расширяет использование цифровых инструментов, что делает филологическое образование современным трендом педагогического обучения.

Рис. 1. Выполнила студентка 2-го курса Екатерина К.

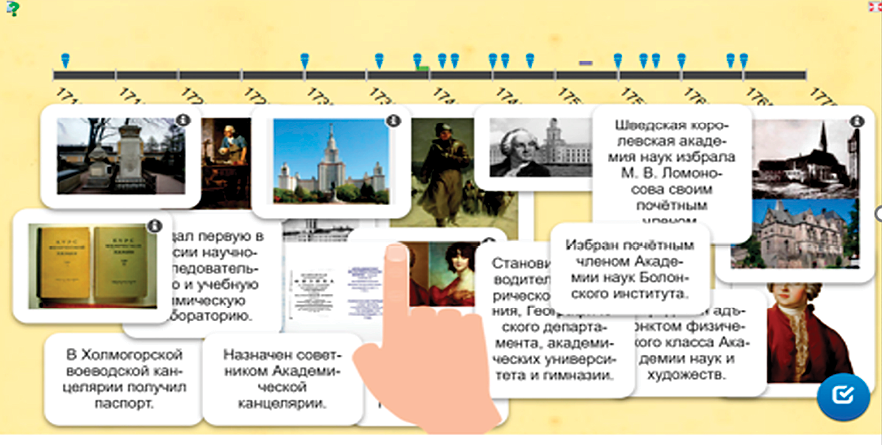

Рис. 2. Лента времени выполнена студенткой 2-го курса Кариной С.

Использование программы Microsoft Publisher, например, позволило студентам создать рабочие тетради для дальнейшего использования на уроке литературы в школе. Данное учебно-методическое издание активизирует приобретенные в аудитории или самостоятельно добытые знания по изучаемой дисциплине, формирует практические умения и навыки будущего учителя, учебная деятельность отражается не только в определенной логике, но и специально конструируется (рис. 1).

В аспекте рассматриваемой проблемы интересен и онлайн-сервис LearningApps.org – конструктор для разработки задач из разных предметных областей для использования в школьном и вузовском образовательном пространстве. Созданные материалы не являются законченными учебными единицами и должны быть интегрированы в сценарий обучения. Для будущих учителей-филологов LearningApps.org – важный цифровой инструмент, дающий возможность создавать качественные электронные пособия с визуализацией, мультимедийный контент с текстовыми заметками, картинками, аудио- и видео, ментальные карты, коллекции упражнений и др. На LearningApps.org предусмотрена возможность подключения к разработке заданий-приложений студентами. Преподаватель имеет возможность их редактировать, оценивать и использовать в дальнейшем студенческие разработки для примера. Студенты, в свою очередь, могут быть включены в контекст персонификации и индивидуализации обучения, геймификации учебного контента, автоматизация контроля знаний, умений и навыков [16]. Приведем в качестве примера одно из заданий.

Задание: Создайте ленту времени, расставьте в правильной последовательности события из жизни Михаила Васильевича Ломоносова (рис. 2).

Выполнение подобных заданий расширяет представления студентов о возможностях использования цифровых технологий в учебном процессе, актуализирует их предметные и методические знания, обеспечивает связь теории с практикой. Цифровой инструментарий, несомненно, методически ценен для учителей-предметников, которым сегодня необходимо быть технологически продвинутыми в цифровом обществе, находить новые способы вовлечения учеников в образовательное пространство урока для освоения сложных тем, используя формат, понятный современному молодому поколению.

Заключение

Использование современных информационных технологий в высшем образовании сегодня неизбежно и продуктивно. Они позволяют актуализировать традиционный формат обучения, стимулировать интерес обучающихся, активизировать их аудиторную и внеаудиторную работу, углублять взаимосвязь между отдельными дисциплинами, что в итоге повышает качественную траекторию получаемого образования в целом. Педагогический опыт использования цифровых технологий при изучении историко-литературных дисциплин на филологическом факультете МГПУ им. М.Е. Евсевьева доказывает, что будущие учителя-филологи способны демонстрировать продуктивность в создании цифровых продуктов для обеспечения реализации качественной профессиональной деятельности в школе. Они повышают свою цифровую грамотность через освоение новых онлайн-платформ, интернет-сервисов и образовательных сайтов, что, несомненно, способствует познавательной активности и профессиональному росту студенческой аудитории.

Конфликт интересов

Финансирование

Библиографическая ссылка

Бирюкова О.И. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТА-ФИЛОЛОГА: ЛИТЕРАТУРА И ЦИФРА // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 9. С. 198-203;URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=40507 (дата обращения: 01.03.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/snt.40507